トラック運送業は、重大事故が起きた場合に重大事故報告書の提出が義務付けられています。

このページでは重大事故報告について解説しています。

重大事故報告

重大な事故が発生した場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。

特定の重大事故が発生した場合等には速報の必要があります。

事故報告が必要な事故

- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの

転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき

転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき

火災とは、自動車又は積載物が火災したとき - 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

- 死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの

- 10人以上の負傷者を生じたもの

- 危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

- 自動車に積載されたコンテナが落下したもの

- 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に傷害が生じたもの

- 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの

- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

- 救護義務違反があったもの

- 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの

- 車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの

- 自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故があった日から30日以内であっても報告を督促されることがあります。

速報対象事故

また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。

- 2人以上の死者を生じたもの

- 5人以上の重傷者を生じたもの

- 10人以上の負傷者を生じたもの

- 自動車に積載された危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)

- 酒気帯び運転に伴う事故

危険物

イ 消防法第二条第七項に規定する危険物

ロ 火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類

ハ 高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガス

ニ 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物

ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第五項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物

ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物

ト 道路運送車両の保安基準第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物

報告書は、3年間保管されます

自動車事故報告書は、控えも含め、同じ記載内容の報告書を3部提出。

被害者側であっても、報告書の提出が必要です。

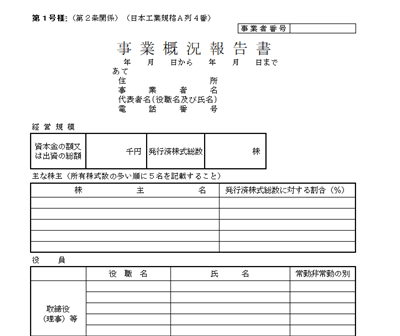

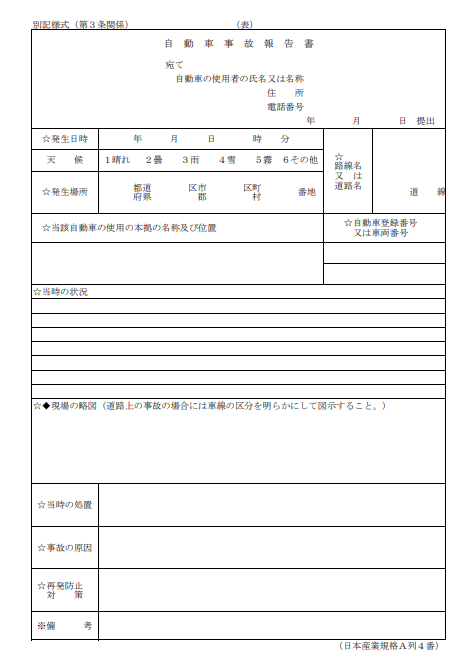

重大事故報告書見本

自動車事故報告書の記入等の取扱いについて

第1 報告書の記入

報告書の記入は、次に掲げる取扱いによること。

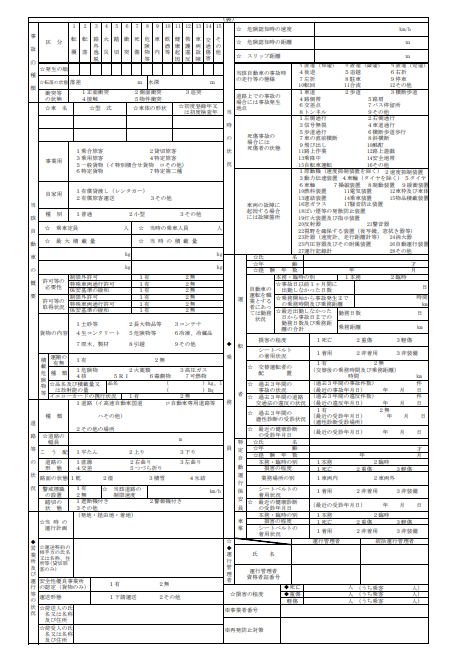

1 事故の種類

(1)区分欄

(ア)2種類以上の事故を併発した場合は、最も大きな被害を発生した事故の種類を当該事故の種類とすること。ただし、酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転若しくは麻薬等運転を伴う事故又は救護義務違反があった事故については、区分欄に、転覆等の最も大きな被害を発生した事故の種類を記載するとともに、「飲酒等」又は「救護違反」の区分欄にも記載すること。

(イ)自動車又は原動機付自転車と衝突又は接触して当該車両に乗っている者を死傷させた場合は「衝突」とし、自転車に乗っている者を死傷させた場合は「死傷」とすること。

(ウ)走行中の車両への飛び乗り又は飛び降り等によって死傷した場合は「死傷」とすること。ただし、乗務員の不注意(扉の開口走行等)によって乗客等が当該車両より転落して死傷した場合は、「車内」とすること。

(エ)家屋その他の物件と衝突して付近にいた人を死傷させた場合は「衝突」とすること。

(2)衝突等の状態欄

(ア)自動車が相手方と対面して接近し、衝突又は接触した場合は「正面衝突」とすること。

(イ)自動車が相手方と対面方向又は同方向以外の方向に進行(一方が停止している場合を含む。以下同じ。)して衝突又は接触した場合は「側面衝突」とすること。

(ウ)自動車が相手方と同方向に進行していて衝突又は接触した場合で次の「接触」以外の場合は「追突」とすること

(エ)自動車が相手方と並進中又は後続車が先行者を追い抜き、もしくは並進しようとして接触した場合は「接触」とすること。

(オ)自動車が家屋、その他の物と衝突した場合は「物件衝突」とすること。

2 当該自動車の概要

(1)「車名」、「型式」、「車体の形状」及び「初度登録年又は初度検査年」は、けん引車が被けん引車を連結した状態で事故を引き起こした場合には、それぞれの車両について記載すること。

(2)「有償貸渡し(レンタカー)」は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自家用自動車とすること。

(3)「有償旅客運送」は、法第79条の規定により受けた登録に係る自家用有償旅客運送自動車とすること。

(4)「積載危険物等の品名」は、自動車事故報告規則別記様式(注)(10)各号のそれぞれの法令に定められた名称とすること。

3 道路等の状況

「警戒標識」は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第1条第2号に定めるものとし、同標識が設置されており、当該警戒標識によって運転上注意の必要があると認められる箇所において当該事故が発生した場合に「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

4 損害の程度

「損害の程度」は、当該事故があったときの医師の診断結果に基づき記入することを原則とするが、死亡については、当該事故の発生後24時間以内に死亡したものとすること。

5 当時の状況

(1)当該自動車の事故時の走行等の態様欄

(ア)「追越」は、自動車が進路を変え前車の側方を通過してその前方にでるまでとすること。

(イ)「左(右)折」は、直進の状態からハンドルを左(右)に切り、さらに直進の状態に戻るまでとすること。

(ウ)「その他」は、蛇行、割り込み等とすること。

(2)事故発生地点欄

(ア)事故発生地点の区分は、当該事故が発生したときに、当該自動車の大部分が位置していた場所によるものとすること。

(イ)交差点、バス停留所、トンネル等において、当該事故が発生した場合は、車道、路側帯等と重複することがあるが、その場合には、上記(ア)に係わらず該当する両方を○で囲むこと。

(ウ)「歩道」は、歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分とすること。

(エ)「路側帯」は、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた道路標識によって区画された帯状の道路の部分とすること。

(オ)「路肩」は、道路の主要部分を保護するため車道、歩道等に接続して設けられた部分であって「路側帯」以外のものとすること。

(カ)「交差点」は、2以上の道路(歩道を除く。)の交わる部分(車両停止線のある場合にあっては、車両停止線を対向車線に延長した線によって囲まれた道路の部分)とすること。

(キ)「バス停留所」は、乗合バス停留所の前後20mの道路の部分とすること。

6 乗務員

(1)「経験年数」は、当該自動車を運転することができる資格を得たときからの運転経験の期間とすること。

(2) 「本務・臨時の別」は、自動車運送事業者から当該運送事業の用に供する自動車の運転者として選任されている者を「本務」とし、それ以外の者は「臨時」とすること。

(3)「乗務開始から事故発生までの乗務時間及び乗務距離」は、当日の最初の乗務から事故発生までの乗務時間及び乗務キロ数のそれぞれの総和とすること。ただし、乗務が2日以上にわたって継続して行われた場合は、当該乗務の開始から事故発生までの乗務時間及び乗務キロ数とすること。この場合において、乗務員がその途中で8時間以上事業用自動車を離れた場合は、そこで乗務が終了したものとする。

(4)「交替運転者の配置」は、運転を交替するための者が当該自動車に同乗していると否とにかかわらず、当該運行計画において、運転を交替する者が配置されている場合は「有」とし、それ以外は「無」とすること。なお、交替運転者が運転を交替した後に事故を惹起した場合にあっては、当該交替運転者が運転を交替してから事故発生までの乗務キロ数を記載すること。

(5)「過去3年間の事故の状況」及び「過去3年間の道路交通法の違反の状況」は、事業用自動車の乗務時のものを記載すること。

7 再発防止対策

事故の原因が明らかになってから講ずることとしている場合には、「原因究明結果待ち」を記入するとともに、緊急的に講じた対策についても記入すること。

第2 集計及び報告

1 報告書の集計については、「運送事業者監査総合情報システム」(以下 「自動車事故情報システム」という。)を用いて行うこと。

2 事故の発生状況については、翌月末までに自動車事故情報システムに入力し、自動車交通局に設置している自動車事故情報システム用サーバへデータの搬出を行うこと。

なお、規則第2条第11号又は第12号に該当する事故その他の構造・装置の故障に起因する事故において、事故報告時に事故の原因が明らかになっていない場合や調査中の場合等には、事故の原因(推定原因を含む。)について事業者や関係者等への問い合わせ等により情報を収集し、自動車事故情報システムに入力すること。また、事故の原因(推定原因を含む。)を判断した者(自動車製作者、県警等)についても入力すること。

第3 その他

1 規則に該当しない事故は報告させないこと。

なお、事故の発生当時に規則に該当しない事故であっても、当該事故があった日から30日を超えた日において、当該事故が原因となって規則に該当することとなった場合には、その時点において遅滞なく報告書を提出させること。

2 事故の発生当時に、事業者等がやむを得ない事由により、当該事故により負傷した者が規則第2条第3号に掲げる重傷者又は同条第7号に掲げる傷害を受けた者に該当することを知ることができなかった場合であって、当該事故があった日から30日を超えた日において新たにこれらに該当することを知った場合には、その時点において遅滞なく報告書

を提出させること。

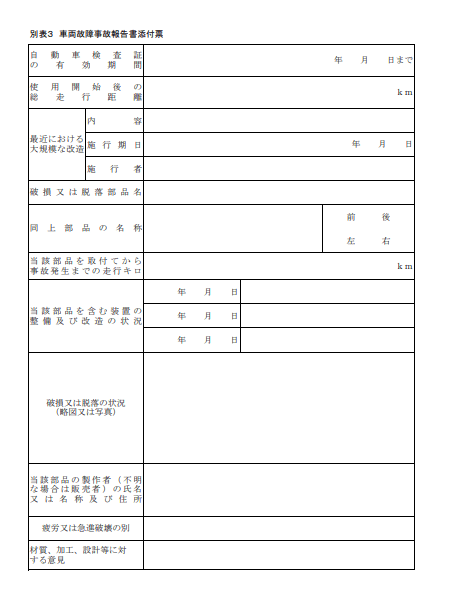

車両故障事故

重大事故報告のうち

自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの

車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

上記2項についての報告すべき事項です。

- 当該自動車の自動車検査証の有効期間

- 当該自動車の使用開始後の総走行距離

- 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名

- 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)

- 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離

- 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況

- 当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所

タイヤのパンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯(ヒューズ切れを含む。)の場合は添付を要しない。

必要に応じて、事業者等に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付が求められる。

「自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの」とは

イ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することができなかったもの

ロ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの

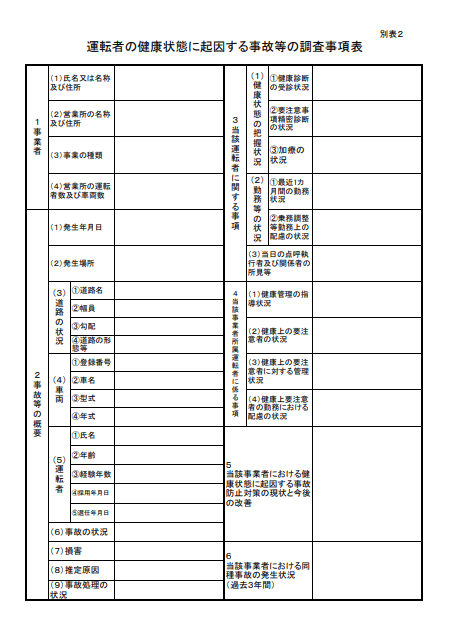

健康起因事故

重大事故報告のうち

運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの

「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し提出します。

脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には速報。

睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故においては、「運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの」に該当する事故として報告。

「睡眠時無呼吸症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことがあり治っていないもの、又は「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」(平成27年8月国土交通省自動車局)に記載のSASの症状があるものをいう。

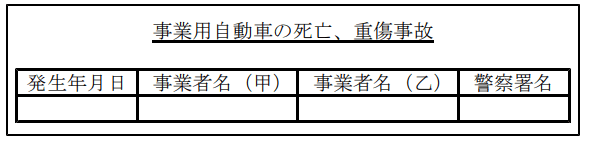

死亡事故、重傷事故

死亡事故及び重傷事故を引き起こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報されることとなっている。

報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止を図るため相互に密接な情報交換を行うこととされています。

重大事故を起こすと認可申請が出来ない

認可申請の制限には、行政処分を受けていなくても申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。となっている。

監査の対象

事業用自動車の運転者(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。以下同じ。)が第一当事者(最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。以下同じ。)と推定される 死亡事故を引き起こした事業者。

Gマーク関連

事故の実績、有責の第一当事者となる事故がある場合は0 点、無い場合は20 点を加点

有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません。

メールマガジン「事業用自動車安全通信」

国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、情報提供されています。

各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信されています。

国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」

事業用自動車事故調査委員会

事業用自動車事故調査委員会 報告書

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄