運送業許可に関連する法令

その他に知らないといけない法律はありますか?

一般貨物運送事業を行う上で関連するのは主に以下の法律です。

| 法律 | 政令 | 省令 | 告示 |

|---|---|---|---|

| 貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業法施行規則 |

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務に係る基準

貨物自動車運送事業が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 |

|

| 貨物自動車運送事業輸送安全規則 | |||

| 貨物自動車運送事業報告規則 | |||

| 自動車事故報告規則 | |||

| 自動車運送事業等監査規則 | |||

| 道路運送法 | |||

| 道路運送車両法 | 道路運送車両法施行令 | 道路運送車両法施行規則 | |

| 道路運送車両の保安基準 | |||

| 自動車点検基準 | |||

| 自動車整備士技能検定規則 | |||

| 自動車型式指定規則 | |||

| 道路交通法 | 道路交通法施行令 | 道路交通法施行規則 | |

| 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | |||

| 労働基準法 | 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 | 労働基準法施行規則 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 |

| 女性労働基準規則 | |||

| 労働安全衛生法 | 労働安全衛生法施行令 | 労働安全衛生規則 | |

| クレーン等安全規則 | |||

| 事務所衛生基準規則 | |||

| 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 | |||

| 下請代金支払遅延等防止法 | |||

| 物資の流通の効率化に関する法律 |

そして、貨物自動車運送事業の許可を得るためには、これらの関係法令に適合し法の目的を満たすことができる体制が許可条件になっています。

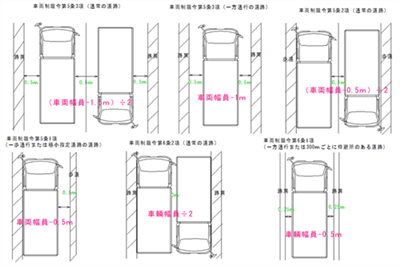

それ以外にも、営業所の立地、施設など、建築基準法や都市計画法、農地法などの法律や道路法の車両制限令に抵触していないことが必要です。

なお、他の記事でも触れていますが、輸送の安全は事業者の責務であり、運行管理者や整備管理者を選任し安全管理体制を構築しなければいせません。許可申請時の提出書類にも含まれています。

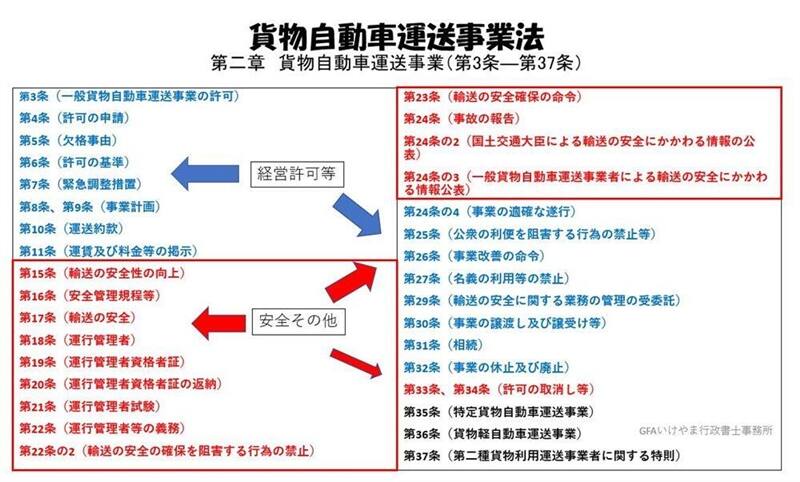

貨物自動車運送事業法

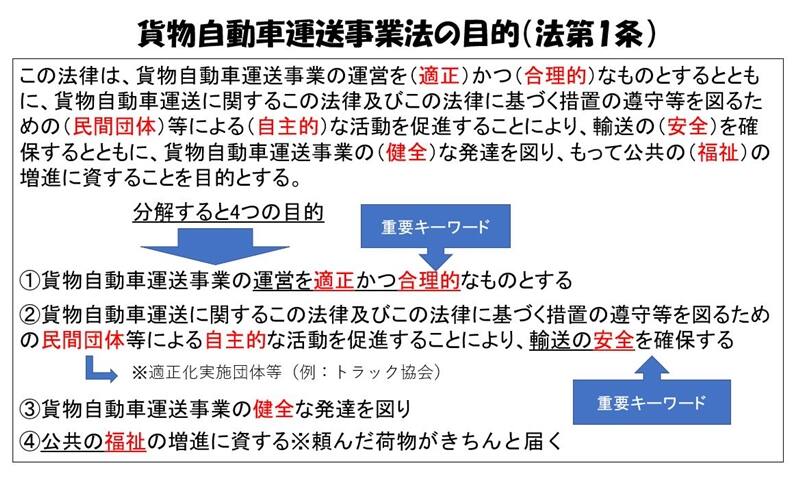

【貨物自動車運送事業法の目的】

貨物自動車運送事業法が、制定されたの平成元年12月、平成2年12月施行です。

制定当時、物流に対するニーズの高度化、多様化に対応するため、参入規制、運賃及び料金規制などについて自由度を高め、事業者の創意工夫による迅速な対応と頻発する過積載、過労運転問題の社会的規制の充実強化が求められていました。法律の目的は、競争の促進による市場の活性化、輸送の安全の確保により、利用者の利便の増進を図って行くことです。

貨物自動車運送事業法には二つの規制があります。

一つは、事業参入、運賃・料金に対する経済的規制

もう一つは、輸送の安全、運行管理、指導機関(適正化実施機関)の社会的規制

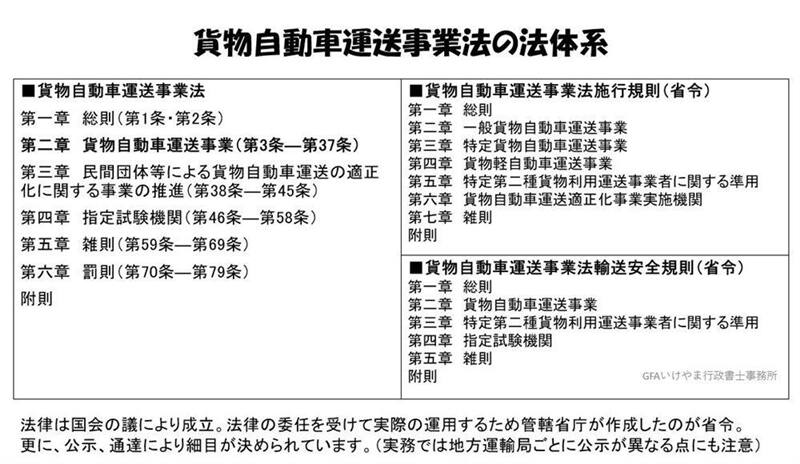

【貨物自動車運送事業法の法体系①】

【貨物自動車運送事業法の法体系②】

許可の取得の際には、役員に対しても知識が問われます。法律の目的をしっかり理解し重要なキーワードは覚える必要があるでしょう。

輸送の安全の確保

貨物自動車運送事業法では、事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。しています。

そして、貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、貨物自動車安全規則で定められています。

大きな事故の原因から再発防止や昨今の高齢化による事故発生を事前に防ぐ目的で法改正がされています。

輸送の安全確保

一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、次の内容を守らなければなりません。

- トラックの台数を確保。荷役や附帯作業の状況等によって必要となる運転者や従業員等の確保。

- 運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備や管理。

- 運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定と、運転者の過労運転を防止するために必要なこと。

- トラックの定期的な点検及び整備と、トラックの安全性を確保するために必要なこと。

- 運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で運転することを防止するため、必要な医学的知見に基づく措置を講じること。

- トラックの過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とするトラックの運行計画の作成、運転者や従業員等に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

- その他、法令で定める事項を守ること。

また、運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、法令で定める事項を守らなければなりません。

事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督

自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対して、適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられています。貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

事業者は、輸送安全規則第10条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存する。

※行政処分規定あり 記録の改ざん・不実記載は60日車

指導及び監督12項目

- 事業用自動車を運転する場合の心構え

- 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

- 事業用自動車の構造上の特性

- 貨物の正しい積載方法

- 過積載の危険性

- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項

- 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

- 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

- 運転者の運転適性に応じた安全運転

- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法

- 健康管理の重要性

- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

適性診断

その他、初めて運転者となる方には初任指導、事故を起こした方への事故惹起運転者に対する特別な指導、高齢運転者に対する特別な指導も実施しなければなりません。

これは新規事業者も例外ではありません。

運輸開始の手続きと並行し運転者の運転履歴取得、適性診断の受診、指導監督の実施が必要です。

法第17条(輸送の安全)

事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転が出来ないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止する為に必要な医学的知見に基く措置をこうじなければならない。と輸送の安全について規定されています。

特に重大事故に直結する恐れのある、脳血管疾患や心臓疾患について、運転者の高齢化に伴い急増している状況です。これらの疾患は、定期健康診断では発見できず、検査費用も高額で防止対策も周知されていない状況でした。それを踏まえて、国土交通省からそれぞれガイドラインが出されています。

自動車総合安全情報

事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル

脳血管疾患対策ガイドライン

心臓疾患対策ガイドライン

また、過労運転の防止については、健康状態の把握の項目に疾病、疲労に睡眠不足が加えられました。

漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、眠気を生じる様々な病気が挙げられます。中でも睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、本人が自覚していない場合が多く、注意が必要でです。

睡眠時無呼吸症候群 / SASの検査も推奨されています。

自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル

重大事故報告のうち運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し提出が必要になりました。

※脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には速報。

視野障害とは、視野(目の見える範囲)が狭くなったり一部欠けたりする状態をいいます。視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があります。高齢ドライバーの増加に伴いこちらのマニュアルも追加されました。

その他、事業者の安全配慮義務や健康配慮義務に対する労働判例からトラック事業者においても健康宣言や健康優良法人など健康への取組まれる事業者は多くなって来ています。

事業用自動車の定期点な点検及び整備その他事業用自動車の安全確保のために必要な事項

改正・追加事項

輸送安全規則 第3条の2

事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

①トラックの構造や装置、道路状況、走行距離等の使用条件を考慮し、定期に行う点検の基準を作成する。

その基準により点検をしたら、点検整備記録に記載し、これを保存する(1年間)

輸送安全規則 第3条の3

事業用自動車の使用の本拠ごとに、点検及び清掃のための施設を設けること。

輸送安全規則 第3条4(整備管理者の研修)

道路運送車両法の規定により選任した整備管理者のうち、以下の者には、所定の研修を受けさせること。

①整備管理者として新たに選任した者

②最後にその研修を受けた年度の翌年度末を経験した者2年度ごとに1回

新規事業を開始し後の整備管理者の選任後研修は忘れがちです。

事業の適確な遂行

トラック事業者は、次の項目について、法令で定める基準を守らなければなりません。基準が守られていない場合、国土交通大臣はトラック事業者に対して、基準を守るために必要な措置を講ずるよう命ずることができます。

- トラックを保管することができる自動車車庫の整備と管理に関する事項

- 健康保険法等により納付義務のある保険料等の納付、その他の事業の適正な運営に関する事項

- 事業を適確に遂行するために必要なもの(輸送の安全に係る事項以外が対象です)

道路運送車両法

日本国内を走行する車両に対して、「道路運送車両法」が規定されています。

貨物自動車運送事業は、当然のことですが自動車を使用する業となりますのでとても重要な法令となります。

事業用トラックの整備点検、整備管理者もこの法律で制定されています。

道路運送車両法の目的

道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。としています。

①所有権についての公証等

②安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上

③自動車の整備事業の健全な発達

④公共の福祉の増進

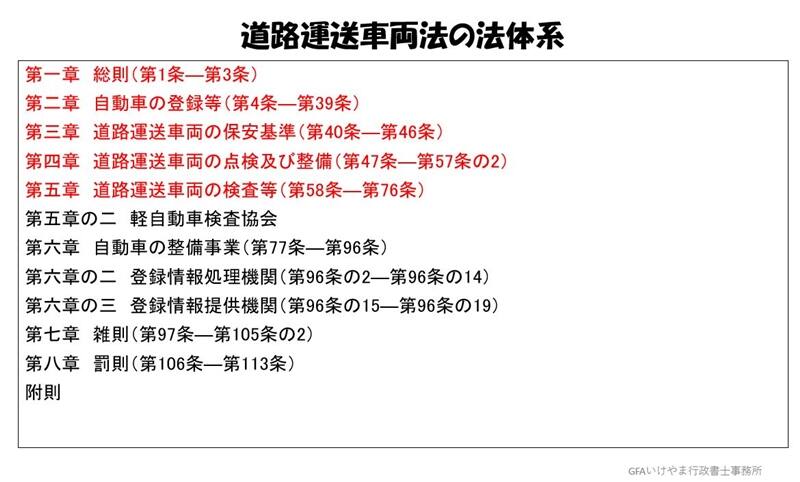

【道路運送車両法の体系図】

保安基準など細かな規則も多い法律です。しかし、整備不良など大きな事故に直結しますのでトラック運送事業者にとっては重要な法律の一つです。

自動車の登録

自動車の所有者なら誰でも知っている登録制度です。

トラック運送事業においては、事業計画記載事項であるため増減車届など別に手続きが必要になります。

登録とは、所有権の公証を行うこと・公証をすることで、①所有権の保護 ②自動車登録番号標の交付・交付を受けた自動車登録番号標は、封印の取り付けを受ける。ことです。

登録の種類

法第12条

・新規登録・・・自動車を新たに使用する場合。

・変更登録・・・所有者の氏名、名称、住所、使用の本拠の位置に変更があった場合。

・移転登録・・・所有者の変更があった場合。

法第15条

・永久抹消登録・・・自動車が滅失、解体、用途の廃止をした場合。※登録の申請は15日以内に行う⇒登録は所有者が行う。

事業用トラックは貨物自動車運送事業法に基づく事業計画変更が先に必要です。

なお、事業用トラックから白ナンバーに変更する場合には車庫証明が必要になります。

そのまま、申請車庫に駐車することはできませんので車庫の面積を減少する認可申請が必要です。

臨時運行許可証、臨時運行許可番号標

法第35条

●自動車の試運転、新規登録、新規検査又は期限切れの自動車の継続検査等、検査の申請をするための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、臨時運行許可を行うことができる制度です。

●有効期間は、5日以内。有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

法第36条

●臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備えつけなれば、運行の用に供してはならない。

※被覆しないこと

なお、行政書士で丁種封印資格がある場合は、現地でナンバープレートを封印することが出来ます。

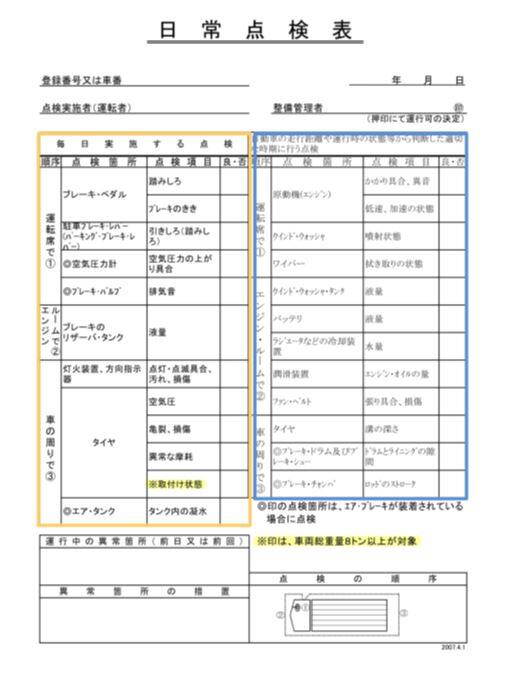

点検・整備等(法第47条)

トラック運送事業において乗務開始前に必ず実施しなければならない項目の一つです。

乗務の前に日常点検を実施し、整備管理者の使用許可、その後に運行管理者による点呼が順番です。

また、事業用自動車の定期点検は、3ヶ月ごとに実施しなければいけません。

日常点検には、2種類あります。

・1日1回運行開始前に行う点検

・適切な時期に行うことで足りる点検

適切な時期時期に行う点検は1週間から10日に1回

冬用タイヤの点検も確実に実施

全日本トラック協会 点検整備ハンドブック

整備管理者(法第50条)

整備管理者の選任

運行管理者と並び事業を行う上で重要な管理者である整備管理者の選任に関する規定です。

・乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車

・自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名

資格要件(過去に解任され2年を経過しない者は除く)(則31条の4)

こちらが整備管理者になれる要件です。

①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

※同種類の自動車・・・二輪の整備経験では、四輪の経験を充足できない。

※点検・整備の実務経験・・・整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務

自動車運送業事業者の整備実施担当として点検・整備業務の経験

※管理に関する実務経験・・・整備管理者、整備管理者の補助者、整備責任者として車両管理業務の経験

②自動車整備士技能検定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。

③②号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

運行管理者・整備管理者でも説明しています。

整備管理者の権限(則第32条)

- 日常点検の実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。

- 日常点検の結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。※運行の可否は運行管理者の判断ではない。

- 定期点検についてのその実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

- 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場に実施させること。

- 日常、定期又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は又は整備工場に実施させること。

- 定期点検又は必要な整備の実施計画を定めること。

- 点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

- 自動車車庫を管理すること。

- 上記に掲げる業務を処理するため、運転者、整備員要因を指導監督すること。

- 整備管理者は、その執行に係る整備管理規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

- 使用者は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

第49条(点検整備記録簿)

点検整備記録簿について

自動車に備え置き、定期点検・整備をしたときに記載することが義務付けられている。

整備管理者が適切に管理を行うためには、営業所において記録の参照が出来ることが求められています。

①定期点検整備の実施計画は、点検整備を実施した旨をその年月日等の情報とともに記載し、営業所において保存すること。

②点検記録簿の(写し)又は電子的記録のこれと同等と認められるものを営業所において保存すること。

第52条 (選任届)

整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様です。※選任前に提出することは出来ません。

整備管理者の外部委託は原則禁止※グループ内は可能

整備管理者の兼職は可能です。

車輪脱落事故行政処分強化により整備管理者の解任命令に法改正がありました。

整備命令等

第54条(整備命令等)

地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。

この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。

自動車の検査等

第58条(自動車の検査及び自動車検査証)

自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第59条(新規検査)

登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。

※検査は使用者が受けなければなりません。

■自動車車検証車検証の有効期限初めて受ける場合 法61条

車両総重量 8トン以上 → 1年

車両総重量 8トン未満 → 2年

継続検査2回目以降の有効期限→どちらも1年

有効期間の起算日 施行規則第44条

自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。

ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヶ月前(離島の場合は2ヶ月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

自動車検査証の備付け等(法第66条)

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

自動車検査証の取扱い

■車検証の内容に変更があった場合(法第67条)(構造等変更検査を含む)

使用者は、その事由があつた日から15日以内に、自動車検査証に国土交通大臣変更記録を受けなければならない。

■自動車が滅失・解体・廃止した場合(法第69条)

使用者は、その事由があつた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

保安基準

自動車の構造制限

1.長さ12ḿ 幅2.5ḿ 高さ3.8ḿ まで

施行規則第2条別表第1

2.車軸にかかる重さ(軸重)=10トンまで

車輪にかかる重さ(輪荷重)=5トンまで

保安基準第4条の2

道路法の制限

保安基準の細目

車両総重量・・・8トン以上

最大積載量・・・5トン以上

上記自動車は、どちらか一方の重量が超えれば適用される。

・運行記録計(アナタコ・デジタコ)を備えなければならない。

・速度抑制装置(スピードリミッター)を備えなければならない。→抑制速度は時速90㎞

中古で自動車を用意した場合など運行記録計が無い場合があります。装着には時間がかかるため事前に確認する必要があります。

・後部反射器と大型後部反射器、両方を備えなければならない車両総重量は・・・7トン以上

道路交通法

道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。この法律により、車両等を運転してこの法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」と「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償保障法により被害者の損害を賠償する民事責任が問われます。また、自動車運転業務の使用者管理義務についても規程されています。

なお、改正が頻繁に行われる法律のため常に改正情報を把握しなければならない法律です。

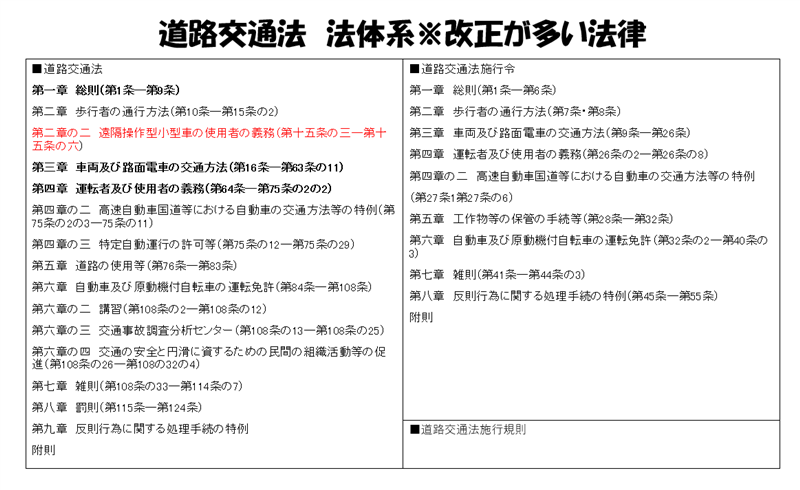

【道路交通法体】

道路交通法の一部抜粋

(運行記録計による記録等)

第六十三条の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。

2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。

(酒気帯び運転等の禁止)

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

(過労運転等の禁止)

第六十六条 何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)

第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を当該車両の使用者の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

(車両等の使用者の義務)

第七十四条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

第七十四条の二 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

(自動車の使用者の義務等)

第七十五条 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

一 第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者が運転すること。

二 第二十二条第一項(最高速度)に違反して自動車を運転すること。

三 第六十五条第一項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して自動車を運転すること。

四 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反して自動車を運転すること。

五 第八十五条第五項(大型免許)の規定に違反して大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項(中型免許)の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項(準中型免許)の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項(普通二輪免許)の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。

六 第五十七条第一項(乗車又は積載の制限等)の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。

七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為

2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

労働基準法

事業を行う上でトラック運送業に限らず従業員を一人でも雇えば守らなければならないのが労働基準法です。

労働基準法とは最低限の労働条件等を定めた法律です。

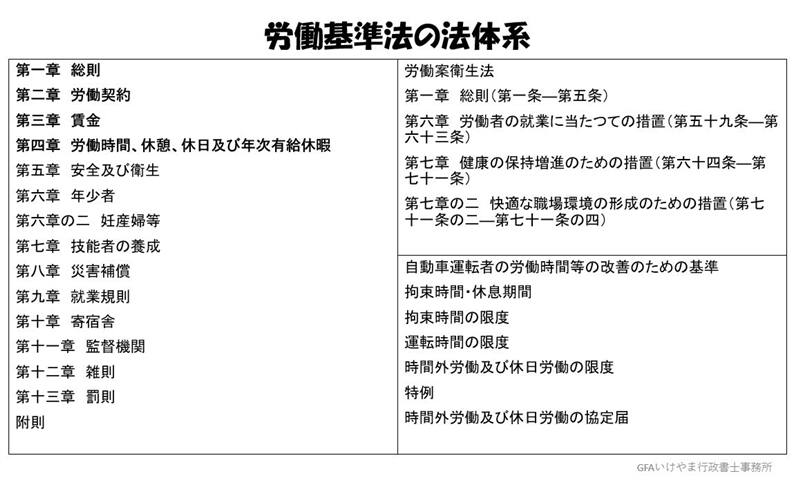

【労働基準法の体系図】

労働基準法総則

労働条件の原則

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働条件の決定

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

使用者

使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

会社の課長など役職者も含まるという意味です。

労働者

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

平均賃金

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

賃金とは

賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働契約

労働契約とは

労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更する。

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

※契約期間は(基本3年)

・期間の定めのないものを除く。

・高度な専門知識を持つ者及び60歳以上の高齢者は5年。

賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

金品の返還

労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金等、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

労働条件の明示

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

解雇

1.解雇制限

・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

・産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

2.解雇予告

解雇する場合、少くとも30日前にその予告をしなければならない。

予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

3.1、2とも天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

労働時間・休憩・休日・年次有給休暇

労働時間

休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。又、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

これを超えて働かせる場合は36協定の締結が必要。

休憩時間

労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休日

毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。

年次有給休暇

雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。※年5日の時季指定義務あり

36協定

36協定には、以下の5つの事項を定めなければならない。

第36条(時間外及び休日の労働)

第2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(1年間に限るものとする。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合(事由)

四 対象期間における1日、1カ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させる

ことができる時間又は労働させることができる休日の日数

(時間外労働時間・休日労働日数の上限)

※時間外労働時間の限度時間=1ヶ月45時間、1年360時間まで。

但し、自動車運転業務は2024年に適用され、月80時間、年960時間まで。

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

(労使協定の有効期限を定めること、延長時間を定める1年間の起算日等)

就業規則

就業規則とは・・・労働者が職場で働く際のルールが明示されたもの。

⇒常時10人以上の労働者を使用している場合には、行政官庁に届け出なければならない。

就業規則を作成、変更する場合

労働組合(組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。

就業規則の周知義務

使用者は、就業規則等、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

安全衛生法

安全衛生法の目的

この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(事業者等の責務)

第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

労働基準法についてはこちらでも解説しています。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置が講じられています。

労働時間法制の見直し

- 残業時間の上限規制

- 「勤務間インターバル」制度の導入促進

- 年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)

- 月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ

- 労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)

- 「フレックスタイム制」の拡充

- 「高度プロフェッショナル制度」を創設

- 産業医 ・ 産業保健機能の強 化

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

- パートタイム労働者・有期雇用労働者

- 派遣労働者

- 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

労働時間の通算

副業・兼業の促進に関するガイドラインが厚生労働省より出されています。

これにより、労働者災害保険法の一部か改正され、二以上の事業所の業務に起因する災害が追加されてています。

労働時間の通算

企業も労働者も安心して副業・兼業を行えるようにするためには、副業・兼業を行うことで、長時間労働にならないようにする必要があります。そのためには、企業は、自社の労働時間を、副業・兼業先の労働時間と通算するなど適切な労務管理を行うことが大切です。

物資の流通の効率化に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

目的条文に運転者の確保、荷主及び貨物事業者等が講ずべき措置が追加。

(基本理念)新規追加

第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。

二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。

三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。

(国の責務)新規追加

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する

独占禁止法

独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。

公正取引委員会は「独占禁止法」とその補完法である「下請法」という2つの法律を執行することで、競争政策を積極的に展開し、市場における競争秩序を維持しています。

独占禁止法の目的

目的 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の(民主的)で健全な発達を促進することを目的とする。

「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

「不当な取引制限とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

独占禁止法 禁止行為

①市場を独占しようとする行為を禁止。

私的独占の禁止

②事業者が共同して、競争を制限することを禁止。

不当な取引制限の禁止、入札談合の禁止、国際カルテルへの参加禁止、

事業者団体の活動規制

③公正な競争を阻害するおそれのある行為を禁止。

取引拒絶、差別対価、差別取扱い不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用、

抱き合わせ販売、排他条件付取引、拘束条件付取引、競争者に対する取引妨害、

不当顧客誘引、不当高価購入、競争会社に対する内部干渉、

事業者団体と不公正な取引方法、国際的契約と不公正な取引方法

④競争を制限することとなる企業結合などを規制しています。

株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業等の譲受けの届出、

一定の会社の事業報告・設立の届出

下請代金支払遅延等防止法

目的

下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する

取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

親事業者 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者

下請け事業者 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者

親事業者 資本金の額又は出資の総額が1千万円を超え3億円以下の法人たる事業者

下請け事業者 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1千万円以下の法人たる事業者

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)

親事業者 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超える法人たる事業者であつて、

下請け事業者 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人たる事業者

親事業者の義務

①発注書面の交付義務

委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した

(書面を交付)する義務。

②発注書面の作成、保存義務

委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。

③下請代金の支払期日を定める義務

下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から(60日以内)で、

かつ出来る限り短い期間内に定める義務。

④遅延利息の支払義務

支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受け た日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。

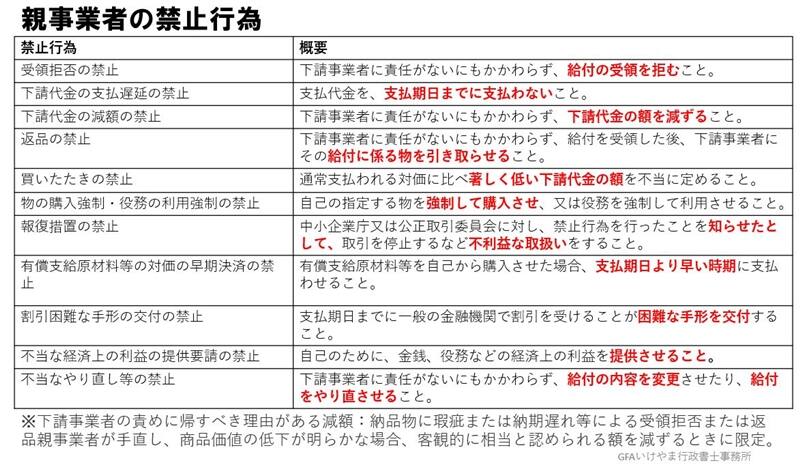

親事業者の禁止行為

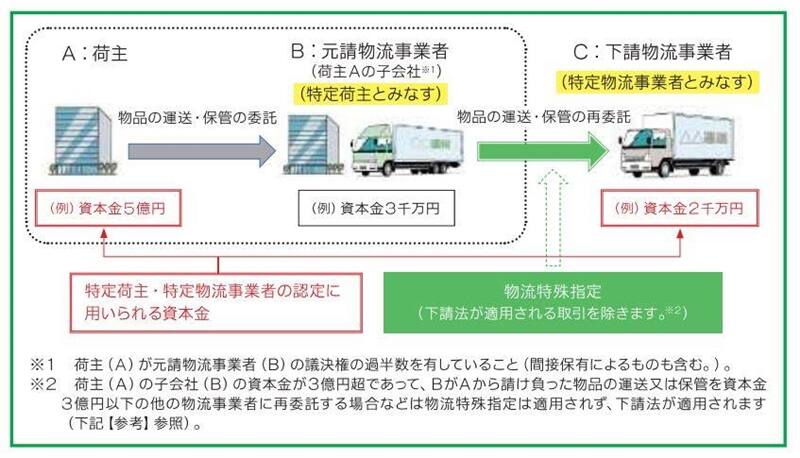

特殊物流指定

物流特殊指定(正式名称:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)は,荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された,独占禁止法上の告示です。

資本金の要件もありますが、物流子会社にも適用されます。

特定荷主の禁止行為

- 代金支払遅延

- 代金の減額

- 買いたたき

- 物の強制購入・役務の利用強制

- 割引困難な手形の交付

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 不当な給付内容の変更及びやり直し

- 要求拒否に対する報復措置

- 情報提供に対する報復措置

その他知っておきたい法令

民法

(請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(寄託)

第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

商法

(趣旨等)

第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

第七章 運送取扱営業

第八章 運送営業

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

自動車NOx・PM法

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

(目的)

第一条 この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、当該地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、並びに事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

自動車関係諸税

所得税及び地方税

- エコカー減税(自動車重量税)

- グリーン化特例(自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割))

- 環境性能割(自動車税・軽自動車税)

- ASV特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))

- バリアフリー特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))

自動車損害賠償保障法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

道路運送法

(目的)

第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第五章 自家用自動車の使用

(有償運送)

第七十八条 自家用自動車は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

一 災害のため緊急を要するとき。

二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

第六章 雑則

(有償旅客運送の禁止)

第八十三条 貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

(運送に関する命令)

第八十四条 国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

貨物利用運送事業法

(目的)

第一条 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。

道路法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

車両制限令

第一条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

(車両の幅等の最高限度)

第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

一 幅 二・五メートル

二 重量 次に掲げる値

イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン

ロ 軸重 十トン

ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン

ニ 輪荷重 五トン

三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル

四 長さ 十二メートル

五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律

運輸事業者に対する安全管 理規程の作成及び届出の義務付け、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務の追加を行うとともに、踏切道の改良に係る補助措置の期間を延長する等所要の措置を講ずる法律です。

(1)運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組みを強化するための改正

(2)踏切道の安全性の向上を図るための改正

(3)運輸の安全に関する国の組織体制を強化するための改正

倉庫業法

(目的)

第一条 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。

2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。

3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄

400_thumb.jpg)