運送業の労働基準法等

運送業の労働基準法などを解説したページです。

日々の運行管理業務から、Gマークや働きやすい職場認定取得にも必要となる項目です。

2024年度にはトラックドライバーの労働時間の上限規制とそれに伴う改善基準告知の改正が予定されています。

新規許可を目指す方から既に事業を営んでいる方にも知って頂きたい内容です。

あわせて、運送業の労働契約等、運送業の2024年労働時間上限規制・改正改善基準告示、運送業の社会保険もご参照ください。

ドライバーの労働時間等の改善ポイント

運送業に関する労働基準法とかまとめあるサイトがあると助かります。

先ず、労働法の紹介です。労働法という法律があるわけでなく、労働に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。労働基準法は、労働条件に関する「最低限の基準」を定めた法律です。雇用契約、労働時間・休日・休憩、年次有給休暇、賃金、解雇、就業規則・書類の保存などが規定されています。

| 項目 | 法律名(略称で記載) |

|---|---|

| 労働条件に関する法律 |

▪労働基準法 ▪労働安全衛生法 ▪最低賃金法 ▪労働契約法 ▪賃金の支払い確保等に関する法律 |

| 雇用の確保・安定に関する法律 |

▪雇用対策法 ▪職業安定法 ▪障害者雇用促進法 ▪職業能力開発促進法 ▪労働者派遣法 |

| 労働保険・社会保険に関する法律 |

▪労働者災害補償保険法 ▪雇用保険法 ▪健康保険法 ▪厚生年金保険法 |

| 労働者福祉の増進に関する法律 |

▪中小企業退職金共済法 ▪勤労者財産形成促進法 ▪勤労青少年福祉法 ▪男女雇用機会均等法 ▪育児・介護休業法 |

| 労使関係に関する法律 |

▪労働組合法 ▪労働関係調整法 |

運送会社が従業員を雇い入れる際の労働契約法等はこちらで解説しています。

その他にトラックドラーバーに適用される改善基準告示があります。正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。

トラックドライバーの労働条件の改善を図る基準として、労働時間では無く拘束時間、連続運転時間の限度が告示されています。

この基準は事業主が運転する場合も適用になります。

2024年度からの改正改善基準告示詳細はこちらで解説しています

改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)

1.拘束時間

拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。

始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。

| 拘束時間 | ||

| 労働時間 | 休憩 | 労働時間 |

拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。

また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。

参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数

・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間

・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月

※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。

2.休息時間

休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。

休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。

3. 1年・1ヶ月の拘束時間

| 単位 | 原則 | 労使協定締結時 |

|---|---|---|

| 1年 | 3,300時間 | 3,400時間 |

| 1か月 | 284時間以内 | 310時間以内(年6回まで) |

労使協定による延長の条件

- 284時間超は連続3か月まで。

- 1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)

労使協定で定める事項

協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。

※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。

1年の特例

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 295 | 284 | 245 | 267 | 300 | 260 | 250 | 295 | 310 | 300 | 284 | 310 | 3,400 |

1か月の起算

1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。

36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。

| 1日(月) | ~ | 31日(水) | 合計 |

|---|---|---|---|

| 13 | ~ | 13 | 284(例外310)時間 |

4. 1日の拘束時間

1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。

| 原則 | 例外 |

|---|---|

|

13時間以内 |

宿泊を伴う長距離運送 |

例外の条件

- 例外は週2回まで。

- 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。

- 「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。

- 「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。

- 「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。

- 1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。

- 運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。

「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」

| 勤務日数 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | 14時間 | 15時間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 18日 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 週休3日 |

| 19日 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | |

| 20日 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |

| 21日 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 週休2日 |

| 22日 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | |

| 23日 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | |

| 24日 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 4週6休 |

| 25日 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |

※14日超えは週2回が限度

5. 1日の休息時間

| 原則 | 例外 |

|---|---|

| 継続11時間以上に努める | 宿泊を伴う長距離運送8時間以上 |

例外の条件

- 例外は週2回まで。

- 休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。

休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。

長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。

上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。

| 拘束時間17時間 × | 休息時間7時間 × |

6.運転時間

| 単位 | 時間 |

|---|---|

| 2日平均1日 | 9時間以内 |

| 2週平均1週 | 44時間以内 |

2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。

| 特定日の前日 | 特定日 | 特定日の翌日 |

| 8時間 | 10時間 | 8時間 |

7.連続運転時間

| 原則 | 例外 |

|---|---|

| 4時間以内 | 4時間30分 |

原則

- 運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)

- 10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。

例外

- SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。

- 当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。

- サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。

連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。

連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。

例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。

「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。

しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。

運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。

ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。

「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。

新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。

「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。

① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。

② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。

③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。

宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。

8.予期し得ない事象

予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。

勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 事故3時間 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

| 拘束 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 除く | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

予期しない事象

- 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。

- 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。

- 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。

- 異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。

- 平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。

- 車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。

- 異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。

- 同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。

- 「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。

- 運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。

予期しない事象発生時の記録

- 運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。

※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなど

やむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。

1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。

1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。

9.特例

(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)

- 分割休息は1回3時間以上

- 休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上

- 3分割が連続しないように努める

- 一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度

- 「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。

- トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。

| 休息期間を分割できる要件 | |

|---|---|

| (ア) | 分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること |

| (イ) | 1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと |

| (ウ) | 休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること |

一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。

一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。

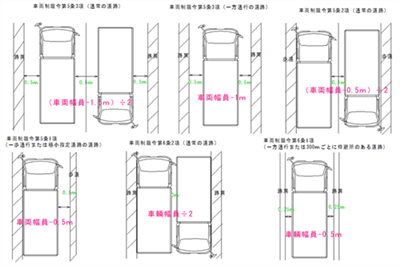

(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)

身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。

例外

- 設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可

- 拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)

- さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可

設備の要件

- 車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

- 運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。

- 仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。

- 2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。

(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)

2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。

例外

- 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)

- 2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。

フェリー

- フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。

- フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。

乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。

10.休日労働

- 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。

自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。

通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。

11.適応除外

①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。

例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。

12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。

① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。

労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。

② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。

2024年3月31日までの改善基準告示

①自動車運転者の拘束時間

始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間+休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間。

※労働時間には時間外、休日労働も含みます。

原則として1ヶ月の拘束時間は293時間まで。

労使協定がある場合(毎月の拘束時間の限度に関する協定)

月間で293時間を超える回数を、1年のうち6回までとすることができます。

ただし、超えたとしても、1カ月の拘束時間は320時間以内、1年間の拘束時間の合計は3,516時間以内です。

例えば、極端ですすが以下の表の様な事例であれば、認められます。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |

| 拘束時間 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3,516 |

②休息時間(職場を離れ、業務を全くしない時間)

勤務終了後、継続8時間以上与えなければいけません。(退勤してから次の出勤するまで)

運転者の住所地での休息時間が、それ以外の場所での休息時間より長くなるように務める。

③1日の拘束時間

基本は、13時間を超えないものとし、延長する場合でも始業から起算して24時間の中で、最大16時間が限度です。

1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間につき2回までです。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

| 月 | 出 | 退 | × | × | |||||||||||||||||||||

| 火 | × | × | × | × | × | × | 出 | 退 | × | × | × | ||||||||||||||

| 水 | × | × | × | × | × |

④運転時間の限度

特定の日と前日の平均時間、特定の日と翌日の平均運転時間が両方とも9時間を超えると違反になります。

2週間の運転時間の平均は、1週間で44時間までです。(2週間の合計88時間)

| 特定日の前日 | 特定日 | 特定日の翌日 |

| 運転時間9時間 | 運転時間10時間 | 運転時間8時間 |

| (9+10)/2=9.5 × | (10+8)/2=9 〇 |

⑤連続運転時間の中断方法

連続運転は4時間まで。

4時間運転したら、30分以上の運転を中断しないと、次の運転はできません。

運転中断時間を分割している場合は、1回10分以上で合計30分以上の運転中断時間、連続運転時間が4時間を超える前にとらなければいけません。(運転中断とは、運転をしていない、又は可能性のない状態をいう。)

| 4時間運転 | 30分休憩 | 4時間運転 | 30分休憩 | ||||||

| 1時間運転 | 10分休憩 | 1時間運転 | 10分休憩 | 2時間運転 | 10分休憩 | ||||

※対象はドライバーの基準なので、事務所、倉庫に従事する方は通常の労働基準法適用です。

トラックドライバー働き方改革による労働基準法の改正

トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均に比べ2割程度長く、労災請求件数、支給決定件数ともに、

最も多い業種となっており、労働環境を改善する必要がある。

その解消に向けて2024年度からはトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制が適用されます。

あわせて、「自動車運転者の労働時間等の改善基準」についても改正されます。

物流への影響

特に、ドライバーの労働時間の上限規制によりこれまで以上に長距離運行など制約されることになります。

- 具体的な対応を行わなかった場合2024年度には輸送能力は約14%不足(4億トン相当)

- その後も対応を行わなかった場合2030年度には輸送能力は約34%不足(9億トン相当)

その対策に向けて所管の国土交通省のみならず経済産業省、農林水産省、公正取引委員会、厚生労働省など国をあげた対策が行われています。

労働時間の上限規制

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により長時間労働の是正として、昨年、労働基準法の時間外労働時間の上限にについて、罰則付きの法改正がされました。

(働き方改革関連法は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)

上限規制は月45時間 年360時間

年720時間 月100時間(休日労働含む) 2~6箇月平均80時間 45時間超え6回まで

トラックドライバーは

1か月の上限規制はなし

上限規制 年960時間(休日労働含まない) 月平均で80時間 × 12カ月

自動車の運転業務については、これまで適用除外として改善基準の告示により指導されてきましたが、令和6年4月1日以降は年960時間(月平均80時間)に変更になります。

これからは労働基準法の労働時間の上限規制を受ける事になります。

従って、36協定も一般と同じく特別条項として作成し届出する必要があります。

改善基準告示の見直し

自動車運転者の時間外労働の上限規制により改善基準告示の見直しが行われました。(見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます。)

詳しくはこちらで解説しています。

2024年問題対策で取りくまれている内容

国土交通省

総合物流施策大綱

トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会

ホワイト物流推進運動

物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

物流標準化

トラックGメンの創設

トラックGメンポータルサイト

再配達削減PR月間 特設ページ

物流「よろず御意見窓口」

経済産業省

内閣官房

物流の革新に関する関係閣僚会議

物流革新に向けた政策パッケージ

自主行動計画

厚生労働省

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

労働政策審議会 (労働条件分科会)

労働政策審議会(労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会)

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

公正取引委員会

(令和5年6月1日)令和4年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について

物流事業者との取引に関する調査について

農林水産省

「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました

消費者庁

全日本トラック協会

トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画

全日本トラック協会2024年問題(働き方改革)特設ページ

貨物自動車運送事業法・標準的な運賃・標準運送約款

多重下請構造のあり方に関する提言について

平成30年に貨物自動車運送事業法の改正も行われています。

また、標準的な運賃の告示は令和2年5月に告示されましたが延長されています。

2024年問題はこちらで解説しています。

ホワイト物流推進運動とは

深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的としトラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、女性や60代以上の運転者等も働きやすい、よりホワイトな労働環境の実現に取り組むため、関係者が連携して協力に推進。として、2019年から取り組まれている運動です。

企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。

また、賛同企業はHPに掲載されており、業態別、地域別に公表されています。

働きやすい職場認証制度

自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、「働きやすい職場認証制度」が創設されました。

国土交通省で、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、令和2年度より「働きやすい職場認証制度」を創設されました。

目的は、本制度を通じ、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促しことです。

また、更なる改善の取組みを促すことで、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を目指します。

(1)対象

自動車運送事業者(トラック事業者、バス事業者(乗合、貸切)、タクシー事業者)

(2)審査要件

①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成

の5分野について、基本的な取組み要件を満たすことにより認証。併せて、自主的・先進的な取組みを参考点として点数化。

(3)認証手続き

国土交通省の指定を受けた一般財団法人日本海事協会が認証実施団体として申請受付、審査、認証等の手続きを実施。

一般財団法人日本海事協会HPはこちらから

自動車運送事業者の「働きやすい職場認証制度」

運送業の就業規則について

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署長)に届けなければいけません。この常時とは、一時的に10人未満になることがあっても常態として10人以上の労働者を使用する、という意味です。

※届け出義務のない10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則も制裁規定の制限等の規定は労働基準法が適用されます。

就業規則には、必ず記載しないといけない絶対的記載事項とその制度があるなら記載しなければいけない相対的記載事項があります。また、作成し届出た就業規則は、周知させる義務があります。

| 絶対的必要記載事項 |

|

①始業及び就業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 |

|

②賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項 |

|

③退職に関する事項(解雇の事由を含む) |

| 相対的必要記載事項 |

|

①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |

|

②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項 |

|

③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |

|

④安全及び衛生に関する事項 |

|

⑤職業訓練に関する事項 |

|

⑥災害補償及び業務災害の傷病扶助に関する事項 |

|

⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 |

|

⑧当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |

なお、運送業では服務規律も重要です

労災保険

労災保険とは、政府管掌の保険で、業務中の負傷、疾病、傷害、死亡等に対し、必要な保険給付が行われる制度です。

労災保険料は、全額事業主が負担します。

事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、国が事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほか、故意の場合には労災給付に要した額の100パーセント、重大な過失の場合には40パーセントの費用徴収が行われることになります。

療養(補償)、休業(補償)及び介護(補償)給付の請求権は2年、障害補償及び遺族補償は5年で時効になります。

労災の特別加入

中小事業主や個人事業主が、労災保険を受けるには、特別加入の労災保険に加入する必要があります。

事業主自らが業務をする機会も多いトラック運送業や個人で事業をされる貨物軽貨物運送業では、特別加入することも万が一に備えて検討した方が良いでしょう。

運送業の労災事故は、交通事故や荷下ろし等の墜落・落下事故の発生件数が多く令和元年度でも101名の死亡事故、15,382人の死傷者が発生しています。(陸災防資料より)

令和5年10月にはテールゲートリフターについて法改正かありました。

中小事業主の特別加入

運送業は業容労働者数300人以下

その事業について保険関係が成立している

労働保険事務組合に労働保険事務を委託している

事業主以外の事業に従事する者も包括加入

一人親方

一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなす制度

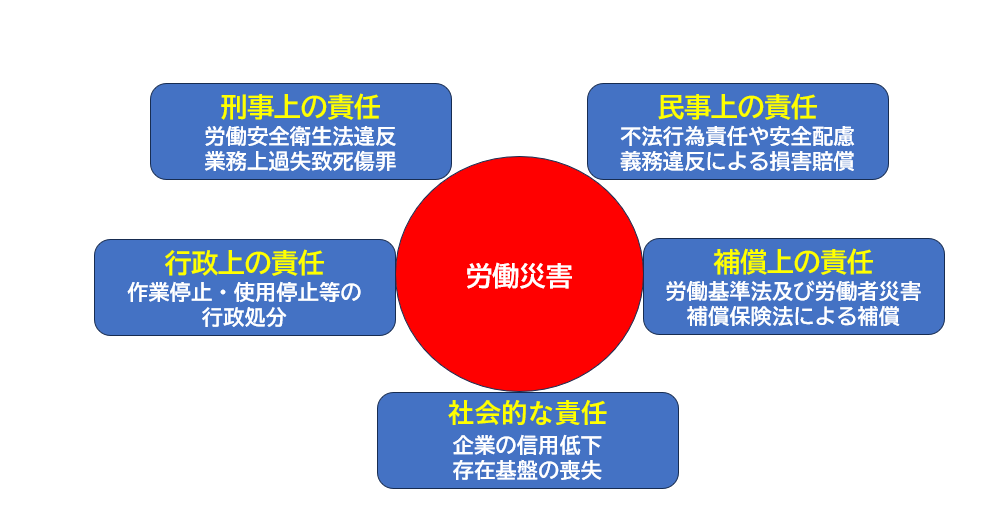

労災発生時の企業の責任

企業の安全配慮義務

企業の安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事前に発見し、その防止対策(災害発生の結果の予防)を講ずるということがその内容として使用者の義務とされています。

労働契約法第5条にこれが明記されており、さらに民法上の労働契約等に基づく使用者の債務とされており、この義務を怠って労働災害を発生させると民事上の損害賠償義務が生じます。

安全配慮義務は、事業者が労働安全衛生法を守っているだけでは完全に履行されたことになりません。

労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもので、法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても、企業は安全配慮義務を負っています。すなわち、労働安全衛生法上の刑事責任を免れることと、民事上の損害賠償責任とは必ずしも一致するものではありません。

労働基準法の罰則まとめ

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

強制労働の禁止

労働基準法で最も罰則です。使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してなならない。

暴行脅迫監禁は刑法に規定があります。労働者が実際に労働していなくても、このような、手段で労働させようとした時に違反になります。

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

中間搾取の排除

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

許される法律:職業安定法、船員職業安定法、建設労働者の雇用改善等に関する法律

業とは、営利目的で、同種の行為を反復継続すること。

最低年齢

使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

年少者の坑内労働禁止

使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。

妊産婦等の坑内業務の就業制限

妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性

認定職業訓練に係る特例のうち年少者・女性の坑内労働禁止

認定職業訓練(職業能力開発促進法の規定により都道府県知事の認定を受けた職業訓練)は、使用者が行政官庁の許可を受けることにより一部の禁止事項が解除されますが、年少者、女性については適用除外規定があります。

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

均等待遇

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として労働条件につぃて差別的取扱いをしてはならない。

性別によって、賃金体系(時給・日給・月給)や賃金形態を代えることは差別的取扱いになります。

憲法と違い性別が列挙されていません。また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。

男女同一賃金の原則

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

労働者の職務、能率、技能等によって、賃金に個人的差異のあることは本条違反ではありません。

また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。

就業規則に定めた時点では無効であって、実際に実行された時点で違反になります。

公民権行使の保障

使用者は、労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を失効するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

公民権:選挙権、被選挙権、憲法改正の国民投票、民衆訴訟等

公の職務:議員、労働委員会、訴訟の証人、裁判員の職務等

期日前投票の場合は、時刻だけでなく、日にちの変更も可能。

無給か有給かは、当事者間の取り決めによる。

賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。

賠償すべき損害額を、その実害の如何にかかわらず、一定額と定めることで、実損害を請求することまでを禁止したものではありません。

前借金相殺の禁止

使用者は、前借金そのた労働することを条件とする前借の債権と賃金を相殺してはならない。

労働者が自己の自由な意思により相殺することは禁止されていません。

強制貯金

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

解雇制限

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日並びに産前産後の女性が産前産後休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない。

解雇予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に返すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りではない。

秘密記号の記入等

退職時の証明の際に、使用者は、あらかじめ、第三者と謀り、労働者の就労を妨げる目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合活動に関する通信をし、秘密の記号等を記入してはならない。

法定労働時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて、労働させてなならない。

休憩

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なうとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。

休日

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

坑内労働及び100時間未満等の時間外労働等の制限

36協定を定める場合であっても、坑内労働など健康上特に有害は業務は1日の上限は2時間を超えないこと。

1箇月についての労働時間の延長(休日労働含む)は100時間を超えないこと。

対象期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、5箇月の平均が80時間を超えないこと。

割増賃金

使用者が、割増賃金を支払わなかった場合

裁判所は労働者の請求により、使用者に対し、未払いの割増賃金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

年次有給休暇

使用者が、労働者の請求にもかかわらず年次有給休暇を付与せず、又は付与した年次有給休暇に係る賃金を支払わなかった場合。

労働時間等の特例

公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要のあるものについては1週間の法定労働時間が44時間になります。

ただし、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

年少者

使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。

重量物も成人と違っています。

妊産婦等

産前産後休業、妊産婦に係る労働時間等、育児時間

災害補償

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料などの支給をしなければならない。

監督機関に申告した労働者への不利益処分

使用者は、「事業場に労働基準法又はその命令に違反する事実がある場合に、労働者は、行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」の規定により申告した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

30万円以下の罰金

契約期間等

労働契約は、期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は3年を超える期間について締結してはならない。

但し、厚生労働大臣が定める基準の専門的知識、技術又は経験を有するもの、満60歳以上の労働者は5年。

なお、期間満了後も引き続き労働している場合で、かつ、使用者も異議を述べない場合は、黙示の更新があったものと推定され、以降は期間の定めのない労働契約がされたものと推定されます。

労働条件の明示

使用者は、労働契約を締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

労働条件のには、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。

退職時等の証明書

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職に事由について請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。

解雇の理由については、労働者の請求しない事項について記入してはならない。

賃金支払5原則

通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月1回以上払の原則、一定期日払の原則

使用者による年次有給休暇の時季指定

使用者による時季指定の義務を果たさなかった使用者に対しては、付与されなかった労働者1人につき30万の罰金となります。

付加金の対象にもなります。

届け出義務のある労使協定の不届出

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてなならない。

就業規則の作成及び届出並びに手続

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届出なければならない。

労働者の過半数代表者の意見を聴かずに就業規則を作成又は変更した場合。

臨検拒否

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建物に臨検し、帳簿及び書籍の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

就業規則等の労働者への周知義務

厚生労働省で定める方法で周知させること(常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備える、書面を労働者に交付、PC等に記録)

就業規則を作成し届出しただけでは意味がなく、労働者に周知させなければ効力は生じません。

10人以下の事業場の就業規則も周知義務はあるとされています。

トラック運送事業者に対する労働基準監督署の臨検はこちらで解説。

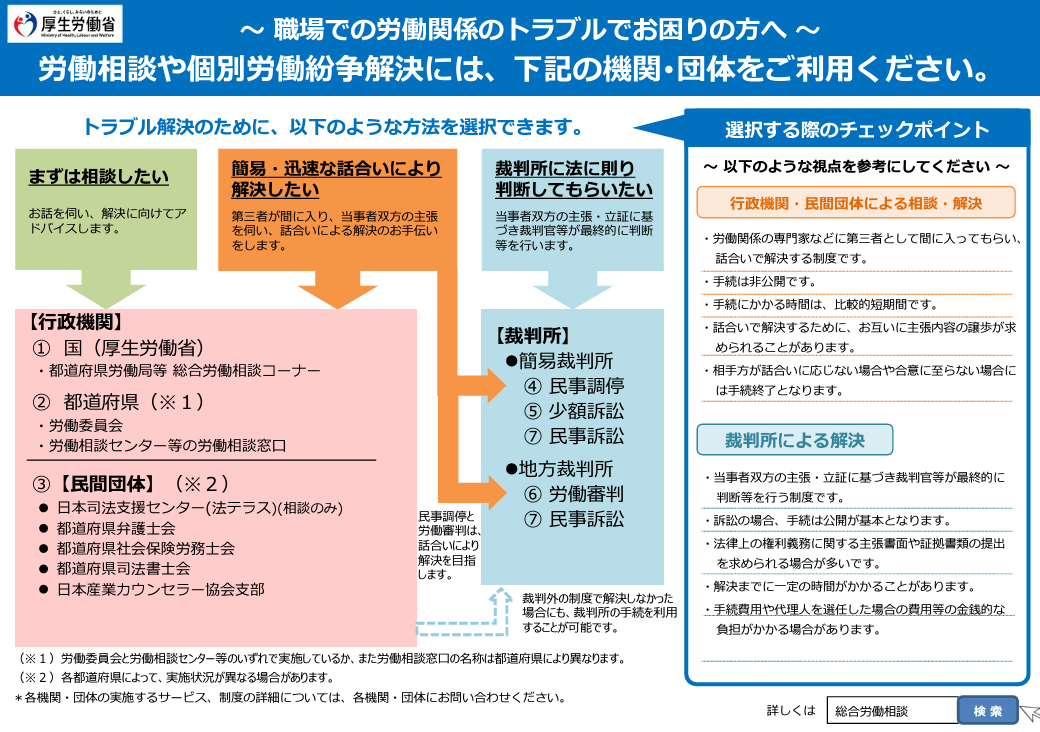

厚生労働省 総合労働相談コーナー

労働保険のメリット制

労災保険の料率は、事業の種類ごとに、過去3年間に発生した業務災害及び通勤災害に係る保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、二次健康診断等給付に要した費用の額などを考慮して決められます。

貨物自動車運送業の労災保険の料率

(令和5年度)

| 事業の種類の分類 | 事業の種類 | 事業の種類の細目 | 保険率 |

| 運輸業 | 貨物取扱事業 | 自動車又は軽車両による貨物の運送事業 | 1000分の9 |

継続事業のメリット制

種類を同じくする事業主間同士であっても、労働災害防止に対する努力によって、労働災害の発生率は異なります。

そこで、労働災害の発生率の高い事業の労災保険料率を引き上げ、労働災害の発生率の低い事業の労災保険料率を引き下げることによって、公正を図ろうとするしくみが労働保険のメリット制です。

収支率(政府の支出/政府の収入)が100分の85を超え、又は100分の75以下の場合に業種ごとの労働保険料率から被業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内で引き上げ、引き下げが行われます。つまり、60/100~140/100の範囲で保険料率が変わります。

対象となる事業

3年以上の継続事業であって、労働者数が100人以上及び20人以上100人未満で災害度係数が0.4以上を事業が対象です。

※災害係数とは、事業に係る労災保険料率から被業務災害率(1,000分の6)を減じた率を乗じて得た数。

例

労働者数50人の貨物取扱事業(労災保険料率1,000分の9)の場合のメリット制は適用されるか?

災害度係数=50×(9/1000-0.6/1000)=0.42

適用されます。

また、メリット制の対象事業のうち中小事業主を対象にした特例によるメリット制があります。

自動車又は軽車両による貨物の運送業であれば300人以下。

3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6カ月以内に「労災保険率特例適用申告書」を提出することにより、次の次の保険年度から適用が受けられます。

メリット増減率は、±45%の範囲内です。

リーフレット等一覧

育児・介護休業法

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されています。

- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】

- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】

- 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】

- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】

- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

令和4年(2022年)4月1日施行の内容

個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置

本人または配偶者⑴の妊娠・出産等⑵を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行わなければなりません。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置

育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施

② 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。

令和4年(2022年)10月1日施行の内容

出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得の改正

出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に取得できます。従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、就業規則の整備等必要な措置を講じなければなりません。

育児休業の分割取得など育児休業の改正内容

1歳までの育児休業は分割して2回取得可能になります。

出生時育児休業(産後パパ育休)とは別に取得できます。

1歳以降の育児休業

1歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、1歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代することが可能になります。

特別な事情がある場合は、1歳以降の育児休業の再取得が可能です。

・他の子の産前・産後休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業又は新たな育児休業の開始

で育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したとき

令和5年(2023年)4月1日施行の内容

育児休業取得状況の公表の義務化

常時雇用する労働者⑴が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公することが義務付けられます。

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

チップと賃金

まれに、客先で頂くチップの取扱いについて書いてみました。

昔は婚礼のお客様など高額のチップをいただく事もありました。

では、それは賃金なのかどうなのかについてです。

原則として、チップはお客様が直接従業員に支払うものであり、使用者から支払われるものではないため賃金ではありません。

ただし、お客様が支払う給仕奉仕料(サービス料)が当日勤務した労働者全員に均等分配される場合は、使用者が支払うものとなり、賃金に該当します。

そのため、お客様からのチップを一旦会社がすべて回収し、労働者全員に均等分配される場合は賃金となります。

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄