運送業許可の要件

運送業許認可とは

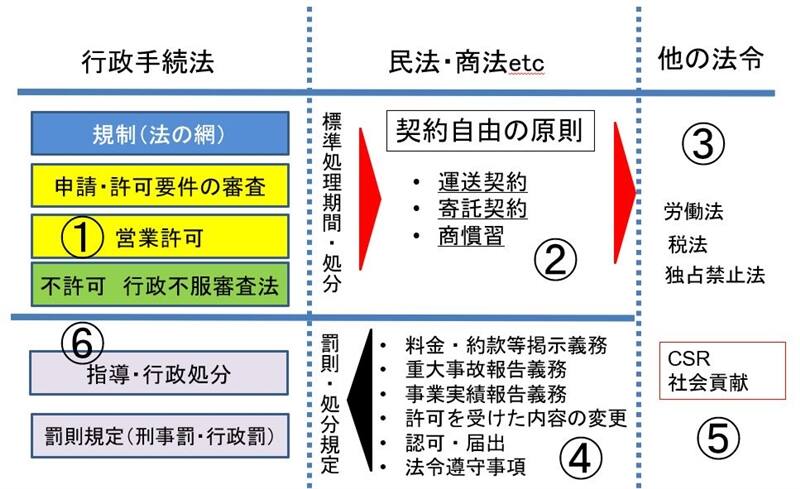

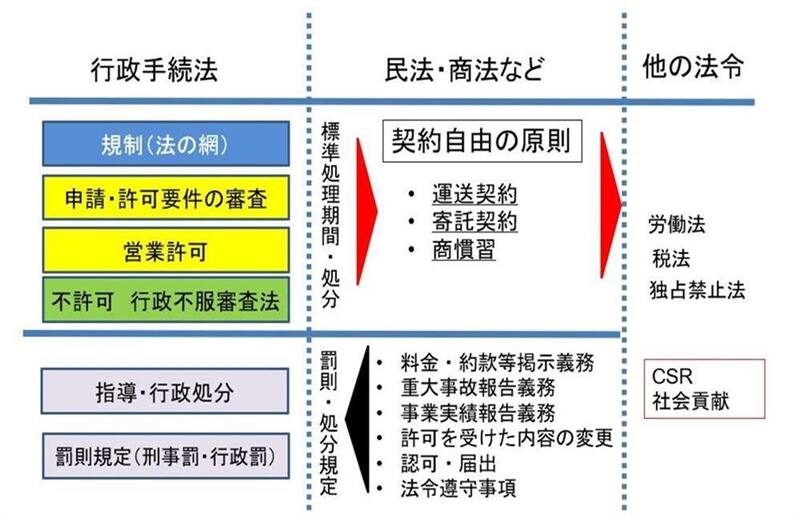

運送業における許可の全体像は以下の通りです。

物流に関する活動は製造業、卸売業、倉庫業が中心ですが実際は多くの業種で物流活動が行われています。

そして、他人の依頼を受けて報酬を得ることを目的に運送業務をするためには許可が必要となります。

貨物自動車運送事業法のみならず様々な法令上の制限を受けるため所謂二重行政であることも特徴の一つです。

また、許可を受けた事業を変更する際には事業の変更認可が必要になります。

営業関係

営業に関する許認可の全体像

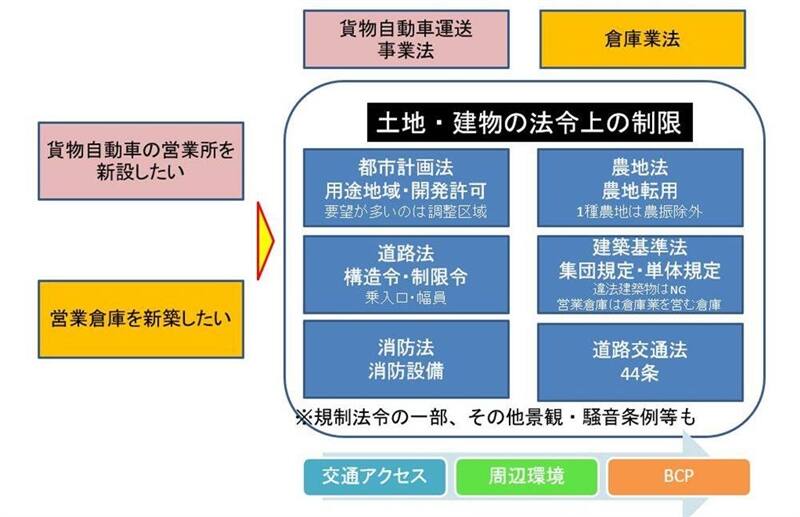

施設関係

物流施設に関する法令上の制限

運送業の許可要件を満たすためにはトラック運送業法の体制構築と関連する土地建物などの法令上の制限に抵触しない事が必要です。運転手も集め、資金も集め、車も用意したが営業所や車庫が要件を満たしていなかったという事もあります。こうしたことも運送業の許可が難しいと言われる理由の一つでしょう

また、運送事業者にとって輸送の安全はとても重要で許可要件とは、それを実行できる体制の構築です。

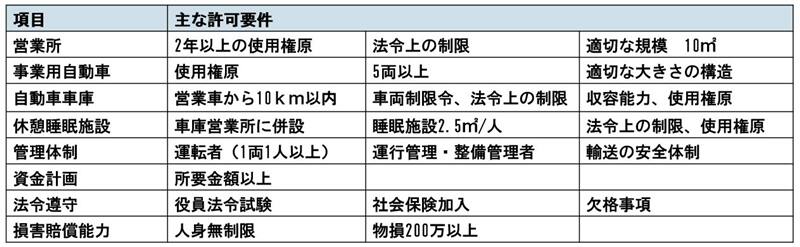

ここでは、一般貨物自動車運送事業の許可要件について中部運輸局の詳細の説明です。

よく、ネット上では運送業許可は5要件とありますが、法令上の許可審査項目は3分類13項目です。

中部運輸局の一般貨物自動車運送事業の許可公示も13項目です。

許可後の条件等の一部を除く内容を詳しく説明しています。

現在、一般貨自動車物運送事業の申請手引きはありません。

許可を取りたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

1.営 業 所

営業所(事務所)許可要件

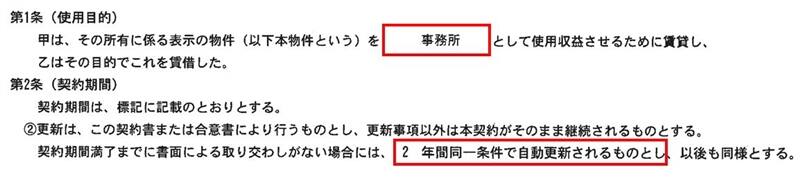

一般貨物自動車運送事業の営業所の許可要件では、建物について2年以上の使用権原を有するもので、賃借については賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。賃貸借契約をする場合には、契約書に気を付けましょう。

※住居用で契約した場合など、使用承諾書を別に用意し貸主からの承諾が必要になります。

『運送業営業所の賃貸借契約例』

都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない立地でなければなりません。

※特に市街化調整区域の場合は、市町村に確認をしていないと受付段階で指摘される場合もあります。

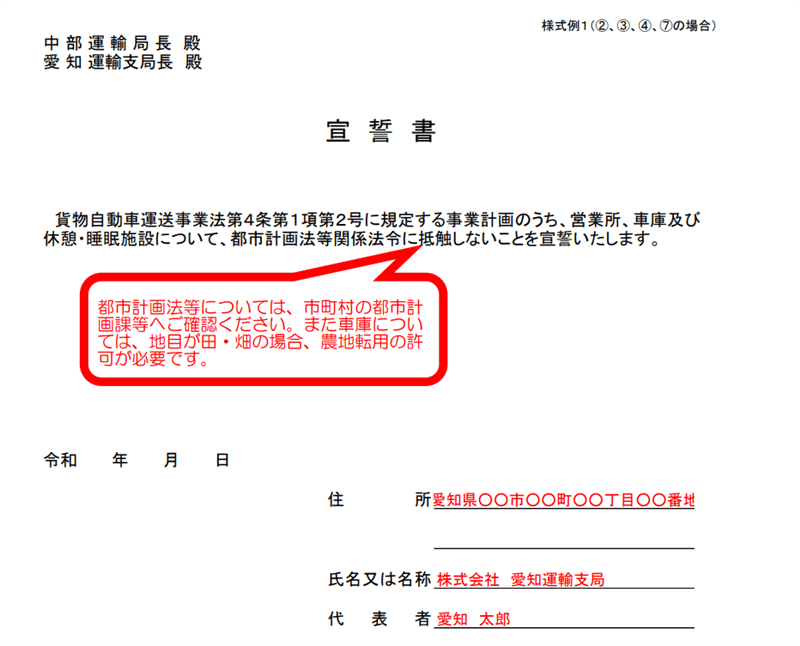

こちらは、愛知運輸支局の申請書の記入見本ですが以下のように表記されています。

行政のコメントの内容

都市計画法等については、地町村の都市計画課等へご確認ください。また車庫については、地目が田・畑の場合、農地転用の許可が必要です。

都市計画課等:建築指導課など

地目:不動産履歴事項(登記簿)で確認

事務所の規模は、事業の遂行上適切な規模であることとされ、「適切な規模」とは、おおよそ10㎡以上の専有できる広さをいう。ただし、10㎡未満のものについては、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであることが必要です。

プレハブや自宅の一室を兼用住宅、マンションの一室を事務所として申請することは可能です。

但し、上記の通り関係法令に抵触しない事や適切な広さ、賃貸においては契約内容も重要になります。

また、既存建物の用途を変更する場合は、用途変更が必要になる場合があります。

既存建物がある場合、10㎡未満のプレハブは申請不要や調整区域も10㎡未満の用途変更規定があります。

※市街化調整区域内のトレーラーハウスについては、自治体等の確認が必要です。

申請時のポイント

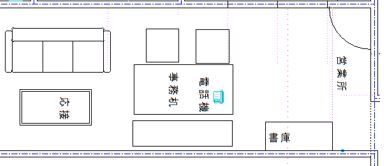

許可申請の際には、付近の案内図、見取り図、平面(求積)図、写真が必要です。

※求積については、営業所、休憩室、睡眠施設のそれぞれ区分した求積。

※写真は、どの方向から撮影したか分かるようにする。

※申請段階では、机、椅子、電話等の設置はなくても良いが、許可までには設置し写真撮影が必要。

また、都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書を提出します。

使用権原については、自己所有の場合は、履歴事項証明書(不動産登記事項証明書等)、借入の場合は、賃貸借契約書等の写しを添付書類として提出します。

※上記のとおり使用目的が運送事業に適していないといけません。

※借主が申請者となっていないといけません。法人の場合は、法人名義が要件となり役員の個人名義は不可

営業所、車庫につての詳細はこちらのpageで詳しく解説しています。

2.事業用自動車

事業用自動(トラック)車許可要件

よくある質問で、トラック1台でも事業を始められますか?答はNGです。

一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の許可要件では、営業所毎に配置する事業用自動車は5両以上です。

例外的に、霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょにおける事業の場合は、この限りでありません。

また、使用する権原を有する裏付けが必要です。

配置する自動車は緑ナンバーです。貨物軽の黒ナンバーと併せることは出来ません。

もちろん、自己所有でもリースでもかまいませんが、下記の通りそれぞれ証明する書類の添付が必要です。

申請時のポイント

申請時点では、確保できていなくても確保予定であることの証明が出来れば申請は可能です。

許可申請の際には、計画する事業用自動車の使用権原を証する書類を提出します。

車両購入の場合は、売買契約書又は売渡承諾書等の写し、リースの場合は、自動車リース契約書の写し、自己所有の場合は、自動車車検証の写し。

※リース期間満了間際などの契約書は、満了後の使用権原がわかる書類も必要です。

※運輸開始までに車両の変更があった場合も別途の手続きが必要になります。なお、増車は出来ません。

事業用自動車(緑ナンバートラック)はこちらで解説

3.自動車車庫

自動車車庫(駐車場)許可要件

一般貨物自動車運送事業の自動車車庫の許可要件では、営業所に原則併設するものであることとされていますが、併設できない場合は、中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内であれば良いとされています。

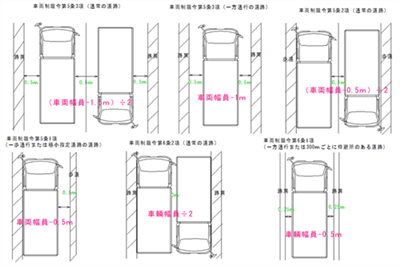

都市計画法等関係法令等に反していないこと、自動車車庫出入口の前面道路の幅員は車両制限令に適合していなければいけません。特に車庫の場合、現況雑種地でも地目が農地の場合があるので確認が必要です。

車庫の収容能力は、車両相互間の間隔50センチメートル以上確保され、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであることが必要です。

※50cmとは事業用自動車の四方の間隔です。

また、使用権原を有し、賃貸物件の場合は、2年以上若しくは自動更新の賃貸借契約が結ばれていなければいけません。使用用途は、駐車場でも構いません。

![]()

営業所と車庫が離れている場合に注意しなれけばいけないのは、点呼は運転者が乗務開始前及び終了時に、運転者と対面で実施しなければいけません。

運行管理補助者や整備管理者との兼務など考慮する必要があります。

また、車両の日常点検後に対面点呼となります。運行管理者の車庫までの移動方法や滞在時短など十分に計画する必要があります。

最近では、設備要件を満たせばIÇTを活用した遠隔点呼も可能となっています。

自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、日常点検並びに自動車の清掃及び調整が実施できる広さを有すること必要です。

申請時のポイント

許可申請の際の添付書類は、営業所の項目と同様です。

車庫の面積には、資材置き場、自家用自動車用駐車場は含めません。

多用途がある場合には、トラロープなどで境界を明確に区分けします。

隅地などは、車両を止めることが出来ないため除外し、車庫面積は三斜計算等を用いて算出します。

また、車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類の添付が必要です。

※証明書の発行は道路管理者になります。

幅員証明書の解説はこちらから

以前は、車庫に関して立地概要の提出が必要でしたが、現在は不要になりました。(現況図で確認できるため)

賃借する際には、大家さんや幅員証明を取る際に行政に確認すればその立地で運送業の車庫として使用できるか確認することで判断できる場合もあります。

例えば、交通量の多い場所では、公安委員会より右折禁止等の条件が付されている場合があります。

なお、青空駐車場ではなく、建築基準法の対象なる柱、屋根を有する駐車場の場合には、建築基準法の規制を受けます。

愛知県では、愛知県建築基準条例25条、26条の適用があります。

(敷地の自動車の出入口)

第25条 自動車修理工場及び自動車車庫で床面積の合計が 50㎡以上のもの(自動車車庫にあつては、住宅に附属するものを除く。)並びに倉庫業を営む倉庫及び荷さばき所で床面積の合計が200㎡以上のものの敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。ただし、知事が交通上及び安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

一 幅6m未満の道路(知事が定める空地に接する部分を除く。)

二 交差点(2以上の道路の幅が6m以上のものに限る。)から5m以内の道路(中央分離帯のある道路にあつては、その道路のうち丁字路の交差点において他の道路と交差しない側の部分を除く。)

三 曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路

四 路面電車及び乗合自動車の停留場、安全地帯並びに踏切りから10m以内の道路

五 公園、小学校、特別支援学校、幼稚園、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものの出入口(職員専用のものを除く。)から10m以内の道路

(大規模な自動車車庫)

第26条 自動車車庫で格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が 500㎡以上のものの構造は、次に定めるところによらなければならない。ただし、知事が安全上及び衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

一 車路を有効に設け、その幅は5.5m以上とすること。ただし、一方通行の車路にあつては、3.5m以上とすることができる。

二 車路の屈曲部は、自動車が5m以上の内のり半径で回転できる構造とすること。

三 天井及びはり下の高さは、車路の部分にあつては2.3m以上、自動車の格納又は駐車の用に供する部分にあつては2.1m以上とすること。

四 車路の傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、その 縦断勾配は、100分の17以下とすること。

五 床面積1㎡ごとに毎時14m3 以上の外気を供給する機械換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。

六 自動車車庫が避難階以外の階にある場合は、その自動車車庫から避難階又は地上に通ずる避難階段を設けること。

七 自動車車庫に自動車を昇降させる設備を設ける場合は、当該設備の出入口の前面に、敷地内の奥行が6m以上(長さが5.05m以下の自動車用の設備にあつては、 5.5m以上)及び幅が5.5m以上の空地又はこれに代わる車路を設けること。

農地の場合は、農地転用が必要です。

ただし、過去に農地転用がされていて地目変更登記だけが未了の場合もあります。

農地転用がされていれば、農地転用の許可証(届出書)の控えでも運送業の申請は可能です。

また、農地転用中であれば、農地転用許可前に運送業の申請は可能ですが許可までに農地転用許可証の写しの提出が必要になります。

車庫についてこちらでも解説しています

4.休憩・睡眠施設

休憩睡眠施設許可要件

一般貨物自動車運送事業の休憩・睡眠施設の許可要件では、営業所もしくは車庫と併設し、乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設であり乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有する必要があります。

※睡眠を与える必要がない場合は睡眠施設は不要です。

仮眠が必要な場合とは、基本的に隔日勤務の特例などです。

ここでは、運転者のみならず乗務員を対象にしています。運転者を含む、トラックに乗って業務をする人(助手など)を対象にしていますので注意が必要です。

また、施設の整備、管理、保守は事業者の責務です。そして、常に良好な状態に維持、管理は運行管理者の責務になります。

つまり、常に乗務員が休憩・睡眠、仮眠のために有効に利用できる施設でなければいけません。

申請時のポイント

常に有効に利用することが必要です。

営業所、車庫と併設していなくても良いが営業所に併設して申請することが多いです。

車庫の場合は、都市計画法により設置できないケースが多いです。

事務所と1フロア-の場合、パーテーションは必要か?あった方が良いと思います。

有効に利用することのできる施設に該当しない例

- 乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要とする場所に設けられていない施設

- 寝具等必要な設備が整えられていない施設

- 施設・寝具等が不潔な状態にある施設

5.管 理 体 制

管理体制許可要件

一般貨物自動車運送事業の管理体制の許可要件では、事業計画の遂行に十分な員数の運転者の確保と営業所ごとに、資格を有する常勤の運行管理者、整備管理者の選任が必要です。

運転者については、営業所の休日設定によっては必要人員が変わる点に注意が必要です。

申請時のポイント

申請時は、確保予定でも構いません。

許可申請とあわせて運行管理者試験を受験されたり、整備管理者選任前講習を受講されたりするケースもあります。

運行管理者試験に必要な基礎講習は毎月ありますが、整備管理者選任前講習は数ヶ月に1回のため事前にスケジュールを確認しましょう。

ドライバーの選任はこちらから

運行管理・整備管理の選任はこちらから

労働者の雇入れはこちらから

運送業の社会保険こちらから

運送業の労働基準法はこちらから

6.資 金 計 画

資金計画許可要件

資金計画は、運送業の許可を取得する上で、最初に考えなければならない事項です。

開業資金、運転資金は事業計画にから算出します。

一般貨物自動車運送事業の資金計画の許可要件では、自己資金は、事業開始に要する資金の見積りの範囲により算定した所要資金以上の額であることが必要です

また資金調達の裏付けも必要となり、自己資金については申請日から許認可の間、常時確保されていることとされています。

必要資金は、従業員数、車両がリースなのか自己所有なのか、営業所・車庫の確保状況によって必要な資金は異なります。

1,000万円の場合もあればその倍の場合もあります。

法改正により人件費1,000万円+地代家賃+車両費で大枠はつかみやすいと思います。

『費目内容』

- 人 件 費 役員報酬を含む6ヶ月分

- 燃料油脂費 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分及び修繕費

- 車両費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分のリース料

- 建物費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金) 又は1ヶ年分の賃借料及び敷金等

- 土地費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金) 又は1ヶ年分の賃借料

- 器具、工具 取得価格(割賦未払金を含む。)

- 什器、備品等、保険料、自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヶ年分

- 各 種 税 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、環境性能割及び登録免許税等そ の 他 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分

※自己資金は、当該申請事業に係る預貯金の額。

申請時のポイント

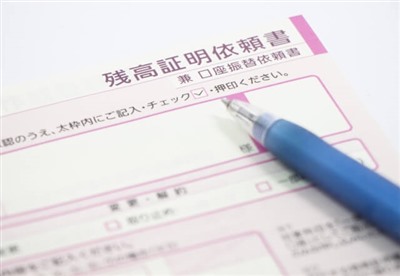

許可申請の際には、金融機関が発行する残高証明書の添付(原本)が必要です。

申請時と許可直前の2回提出が必要になります。

既に事業をされている場合、売掛金も認められる場合があります。

資金計画はこちらで解説しています。

7.法 令 遵 守

法令遵守許可要件

- 一般貨物自動車運送事業の許可要件では、法令順守について求められています。

- 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守。

- 社会保険及び労働保険の加入義務者が社会保険等に加入。

- 申請者が、欠格事由に該当しないこと。貨物自動車運送事業法違反により申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではなく、その旨の宣誓書の提出があること。

申請時のポイント

役員法令試験は、中部運輸局においては申請後の奇数月に開催されます。

社会保険の加入は運輸開始時に加入していることの証明を提出します。

欠格事由は役員全員の履歴書と宣誓書が必要です。

運送業の欠格事由はこちらから

役員法令試験の解説はこちらから

運送業許可に関連する法令はこちらから

運送業の社会保険の解説はこちらから

8.損害賠償能力

損害賠償能力許可要件

一般貨物自動車運送事業の損害賠償能力の許可要件では、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者は、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有していなければいけません。

生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限。

財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上。

危険物を運搬する場合は、別途保険の加入が必要になります。

これ以外にも営業開始後は取引によって荷物に対する賠償責任保険にも加入することが多いです。

申請時のポイント

もちろん申請段階では加入する必要はありませんが運輸開始には必要になります。

なお、許可後から運輸開始前に車両の変更があった場合には別途手続きが必要になります。

9.許可申請書類一式

1~3が申請書で4以降は添付書類です。

写しでもよい場合と原本が必要な場合と書類によって異なります。

なお、押印廃止によって運輸局あての書類は押印不要ですが、契約書など民民間の書類は押印が必要です。

| 作成及び添付する書類 | 備考 | |

|---|---|---|

| 1 | 一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書 | |

| 2 | 事業計画 | |

| 3 | 〃貨物自動車利用運送をする場合 | |

| 4 | 運行管理及び整備管理の体制 | 資格取得年月日等 |

| 5 | 事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理等の体制 | |

| 6 | 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画 | |

| 7 | 国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び乗務割の計画 | |

| 8 | 事業開始に要する資金及び調達方法 | |

| 9 | 都市計画法等関係法令に抵触しないことを宣誓書 | |

| 10 | 法令遵守の宣誓書 | |

| 11 | 役員欠格事項宣誓書 | |

| 12 | 委任状 | 行政書士に委任する場合 |

| 13 | 残高証明書 |

金融機関から入手 |

| 14 |

事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 |

計測や写真撮影 |

| 15 |

施設の使用権原を証する書面 |

履歴事項は3ヶ月以内 |

| 16 | 車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類 |

道路管理者で入手 |

| 17 |

計画する事業用自動車の使用権原を証する書面 |

名義人に注意 |

| 18 |

既存の法人にあっては、次に掲げる書類 |

|

| 19 |

貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類 |

|

申請書類は3部、かなりの厚みになります。

運送業専門の行政書士なら手際よく申請の書類が作成出来ます。

運送業許可申請でお困りの方は、幣事務所にお問合せ下さい。

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄