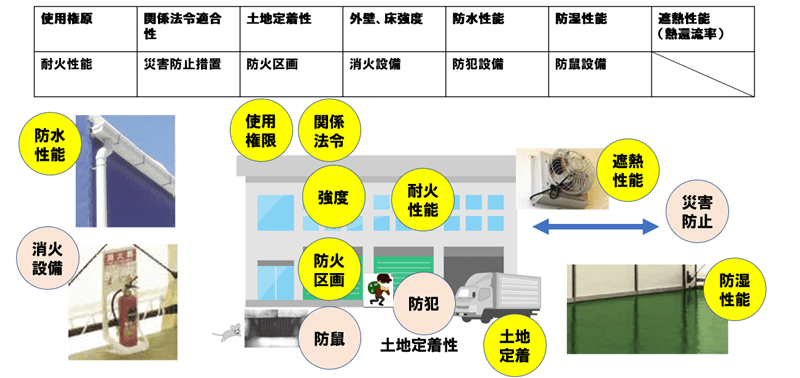

倉庫業登録では最も重要になるのは施設設備基準です。

ここでは、1類倉庫の基準について解説しています。

倉庫業登録要件

倉庫業の登録は、倉庫類型ごとの施設設備基準に適合しないと出来ません。

他人の貴重な物品を預かる営業倉庫のため一般の建築基準法、消防法の基準に比べて、特に高いものになっています。

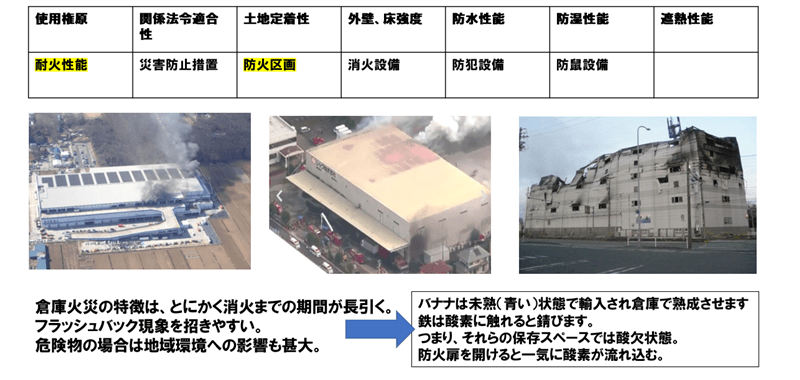

保管する物の特性によってその基準は異なります。また、倉庫火災のニュースを目にすることがありますが、火災等の災害が起きると甚大な災害になることもあります。消防法には、遡及適用される規定もあります。

以下、1類倉庫の基準に関する運用指針(国土交通省)の抜粋です。

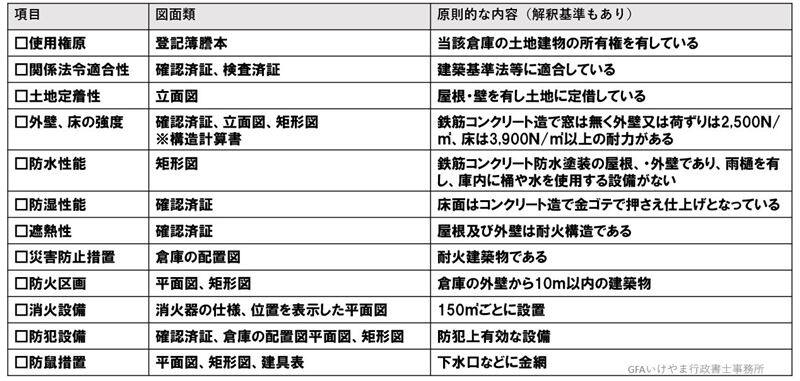

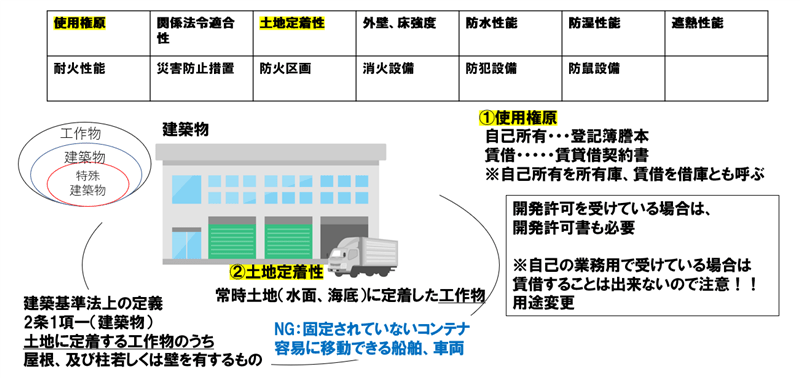

倉庫の使用権原 共通項目

申請者が、倉庫及び敷地について所有権その他の使用権原を有すること

自己所有でも賃貸借でも可能です。また、既存倉庫の1棟ではなく、一部でも可能です。

- 自己所有の場合は、登記簿謄本(履歴事項)

- 賃借の場合は、賃貸借契約書

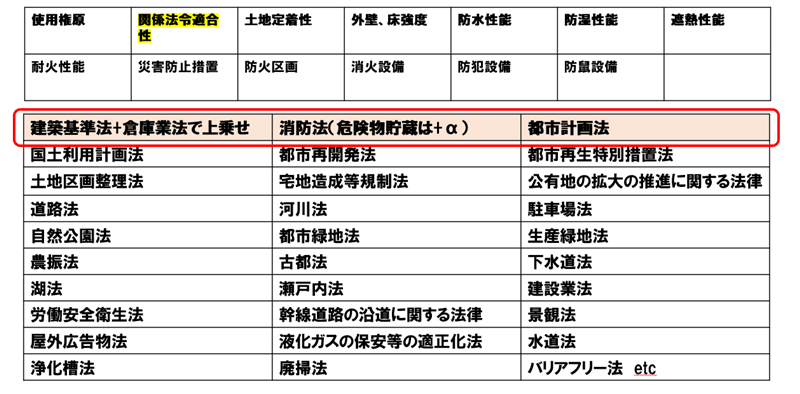

建築基準法その他の法令に適合していること

イ 建築基準法

特殊建築物に該当する倉庫として使用される部分の面積が 100㎡以上の建築物その他建築基準法の建築物の建築確認が必要な場合は適合していることを要します。つまり、検査済証の交付がされていることが必要です。

※確認済証及ぶ検査済証両方が必要です

ロ 建築基準関係規定

建築物の建築確認の対象に該当しない倉庫については、建築基準法の建築基準関係規定のうち以下に掲げるものに適合していることを要する。

消防法第 17 条第1項

倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持することを要する。

港湾法第 40 条第1項

港湾法の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、当該分区の用途に適合していることを要する。

都市計画法第 29 条第1項又は第2項

都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。

※開発許可の用途違いにも注意。用途違いの場合42条但し書き許可が必要

倉庫の用途が原則「倉庫業を営む倉庫」になっている必要があります。コード番号8510

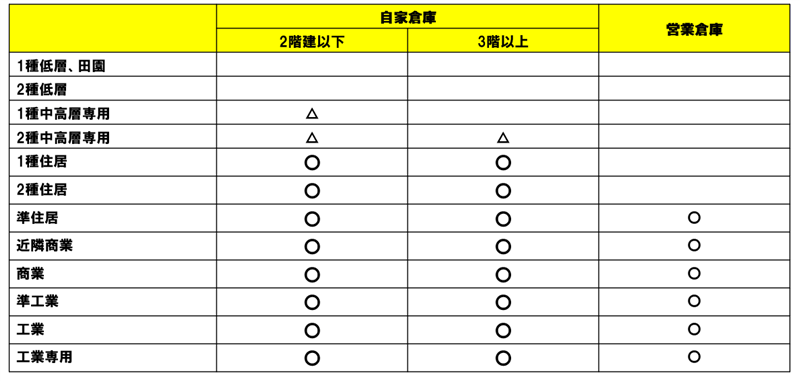

用途地域は、営業倉庫が可能な地域である必要があります。

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

市街化調整区域は、適正な開発許可を取得している場合のみ可能。

都市計画用途地域

※特に賃借される場合は、検査済証(確認済証・完了検査済証)、用途地域など事前に確認しましょう。

古い物件の場合、建築図面が不鮮明な事もあります。この場合受け付けてもらえないことも。

土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること

「土地」とは、陸地のみならず、建築可能な水面、海底等を含み、「土地に定着」とは、「土地」に定常的に定着されている状態を指します。

従って、陸地に建てられた倉庫のみならず、移動にタグボート等を要する等容易に移動できない工作物にあっては土地に定着していると認められ、土地に置かれたコンテナ(ボルト等で地盤に固定されている場合を除く。)等容易に撤去可能な工作物又は船舶、車両等動力を有しており、容易に移動できる工作物は、土地に定着しているとは認められません。

1類倉庫の設備の主要構造、倉庫設備等の基準

倉庫建築の例

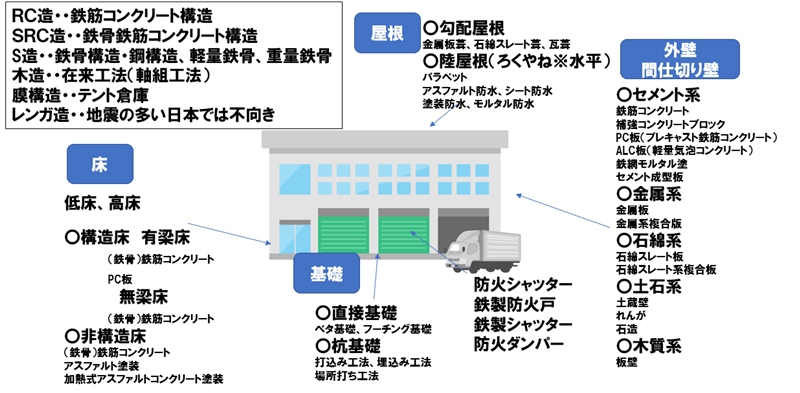

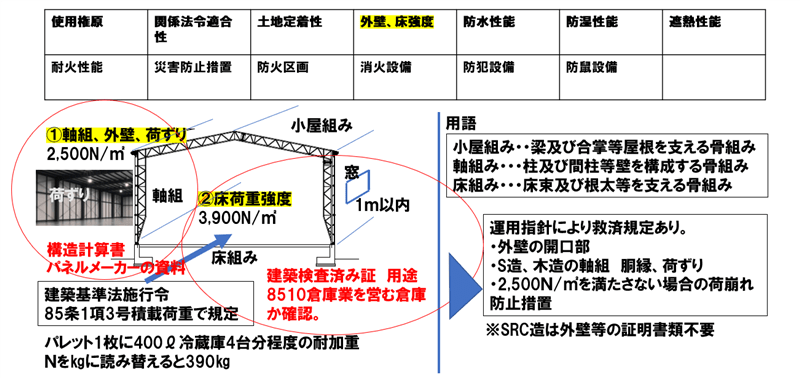

軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度

イ 軸組み、外壁又は荷ずりの強度

軸組み、外壁又は荷ずりは、2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有していなければならない。

なお、強度が無いい場合、壁から一定距離を離して荷物を保管する方法は認められる。

ロ 床の強度

- 床は、3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を有していなければならない(告第3条第2項)。

- 建築確認を要する倉庫にあっては、営業倉庫の床は3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を要するとされていることから、告第1条第1項第1号に定める書類の提出をもって、当該基準を満たしているものとして取り扱う。

- 建築確認を要しない倉庫にあっては、民間の建築士事務所その他の検査機関の行った検査により、当該床が3900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有していることを証明する。

一般的に使われる壁は

セメント系(鉄筋コンクリート、PC板、ALC、鉄網モルタル塗、セメント成型板)

金属系(金属板、金属系複合板)

石綿系(石綿スレート板、石綿スレート系複合板)

土石系(土蔵壁、れんが、石造)

床は構造床(鉄筋コンクリート、PC板)、非構造床(コンクリート土間)

※パネル部材は、別途添付資料として長さと許容荷重との相関関係が記載されたメーカー資料が必要になります。

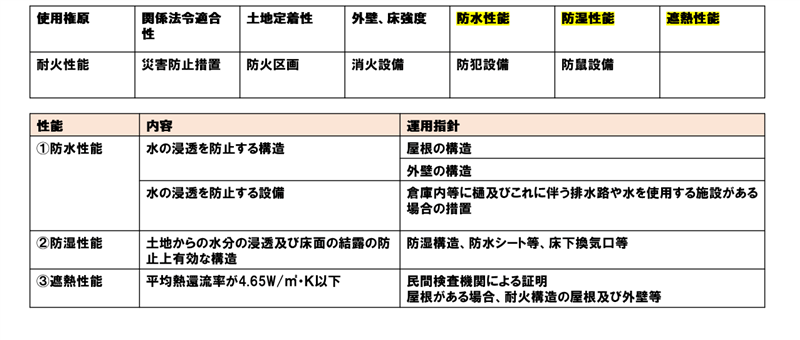

土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に防湿措置が講じられていること

イ 水の浸透を防止する構造

屋根の構造(告第4条第1項第1号)

屋根は、倉庫内への屋根からの水の浸透を防止するため、以下の構造のうちのいずれかであることを要する。

- 波型鉄板葺、瓦棒葺、折板構造、ルーフデッキ構造(瓦棒型ルーフデッキを含む。)等の金属板葺のもの(告第4条第1項第1号イ)

- 鉄筋コンクリート、プレキャストコンクリート板、軽量気泡コンクリート板等で造られているもので、表面に防水塗装が塗布されている等有効な防水措置が講じられていると認められるもの(告第4条第1項第1号ロ)

- ①又は②に掲げるもののほか、スレート葺の屋根で裏地に下地板を張ったもの等これらと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められるもの(告第4条第1号ハ)

外壁の構造(告第4条第1項第2号)

外壁は、倉庫内への外壁からの水の浸透を防止するため、以下の構造のうちのいずれかであることを要する。

- 波形鉄板その他の金属板張のもの(告第4条第1項第2号イ)

- モルタル塗のもので、下地にラスシートその他の鉄板を全面的に使用したもの又は鉄網モルタル塗のもので、裏面に下地板及びアスファルトフェルト、アスファルトルーフィングその他の防水紙を張ったもの(告第4条第1項第2号ロ)

- 鉄筋コンクリート造のもので表面への防水塗装の塗布等有効な防水措置が施されているもの又は金属系複合板張、プレキャストコンクリート板張又は軽量気泡コンクリート板張(防水塗装の塗布等表面に有効な防水措置を施してあるものに限る。)のもので、各接合部分に目地コーキング処理等の有効な防水措置が講じられていると認められるもの(告第4条第1項第2号ハ)

- a~cに掲げるもののほか、スレート張の外壁で裏地に下地板を張ったもの等これらと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められるもの(告第4条第2項第2号ニ)

ロ 水の浸透を防止する設備(告第4条第2項)

倉庫内への水の浸透を防止するため、以下の設備基準に適合していることを要する。

![]() 雨水を有効に排出できる雨樋若しくはそれと同等以上と認められる構造又は設備を有すること(告第4条第2項第1号)。

雨水を有効に排出できる雨樋若しくはそれと同等以上と認められる構造又は設備を有すること(告第4条第2項第1号)。- 倉庫又は倉庫と隣接して設けられた設備(倉庫と区画されていないものに限る。)の内部(以下「倉庫内等」という。)に樋及びこれに伴う排水路並びに水を使用する設備が設けられていないこと(告第4条第2項第2号)。

「倉庫と隣接して設けられた設備(倉庫と区画されていないものに限る。)」とは、倉庫に隣接する作業場、プラットホーム等の設備であって、壁等により倉庫と区画されておらず、当該設備内に浸透した水が直接倉庫内にも流入する可能性のある構造となっているものを指す。

「水を使用する設備」とは、ウォータークーラー、手洗所、浴室その他の設備又は保管物品を洗浄するための洗浄槽等の設備を指す。

倉庫内等においては、樋及びこれに伴う排水路や水を使用する設備を設けることは原則として許されないが、以下に該当する場合にあっては、この限りではない(告第4条第2項第2号ただし書き)。

- 谷樋にあっては、十分な水勾配がとられており、かつ、溢水を防ぐため十分な防水措置が講じられていること(告第4条第2項第2号イ)。

- 水を使用する設備の周囲にせき堰が設けられている等当該設備から倉庫内等へ水が浸透しないよう適切な措置が講じられていること(告第4条第2項第2号ロ)。

「適切な措置」とは、水を使用する設備から水が流出した際に、倉庫内への水の浸透を防ぐため、当該施設を壁又は防水シートにより区画すること(当該施設で氷等を使用する場合にあっては、施設から漏出した冷気による貨物への結露防止のため、必ずビニールシート等により区画することとする。)、周囲に堰を設けること等の措置をいう。

樋又は水を使用する設備に付随する排水路(倉庫内等に設けられているものに限る。)にあっては、十分な水勾配がとられているとともに、耐重型の蓋の備付け、地下埋設等溢水防止のための措置が講じられていること(告第4条第2項第2号二)。

一類倉庫の床については、土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、以下のうちいずれかの措置が講 じられていなければならない(告第5条)。

じられていなければならない(告第5条)。

- 床面にアスファルト舗装が施されていること(告第5条第1号)。

- 床がコンクリート造のものにあっては、コンクリートの下にポリエチレンフィルム等の防水シートが敷き詰められていること、又はコンクリートの表面に金ごて押え等により有効な防湿措置が講じられていること(告第5条第2号)。

- 床がコンクリート板敷又は煉瓦敷のものにあっては、有効な防湿措置が講じられていること(告第5条第3号)。

- 床が板敷のものにあっては、床組部分の通風のため、床下換気孔が設けられていること(告第5条第4号)。

- 前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること(告第5条第5号)。

屋根の種類には勾配屋根、陸屋根に大別されます。

勾配屋根 金属板葺、石綿スレート、瓦葺

陸屋根 アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、モルタル防水

遮熱措置が講じられていること

2-6 遮熱措置(則第3条の4第2項第5号)

「熱貫流率」とは、熱エネルギーが、ある壁を通して屋外から屋内へ伝わるときの「熱の伝わりやすさ」を表す数値であり、屋外と屋内の温度差1℃ごとに、1㎡の面積を1秒間に通過する熱量(単位:W)を表す数値である。

この数値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能の高い壁ということになる。

一類倉庫においては、遮熱のため屋根、外壁及び開口部の熱貫流率の平均値(以下「平均熱貫流率」という。)が4.65W/㎡・K以下となるように措置されていなければならない(告第6条)。ただし、以下の場合にあっては、上の基準に適合しているものとして取り扱うことができる。

- 当該倉庫が天井を有する場合

- 当該倉庫が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造又は同条第7号の2に規定する準耐火構造の屋根及び外壁(同条第9号の3ロの規定により、準耐火構造として認められる金属板一枚張りの屋根及び外壁にあっては、下地板を有するもの又はこれと同等以上の遮熱措置を有するものに限る。)を有している場合。

- 当該倉庫が建築基準法に規定する防火構造の屋根及び外壁を有している場合。ただし、以下に該当する倉庫にあっては、この限りではない。

- 屋根又は外壁が単一の材料をもって作られている倉庫

- 屋根又は外壁が複数の材料をもって作られている倉庫であって、構造材の一部に金属板が使用されているもの

- 屋根又は外壁が複数の材料をもって作られている倉庫であって、その全てがセメント板系又は珪酸カルシウム板系であるもの。

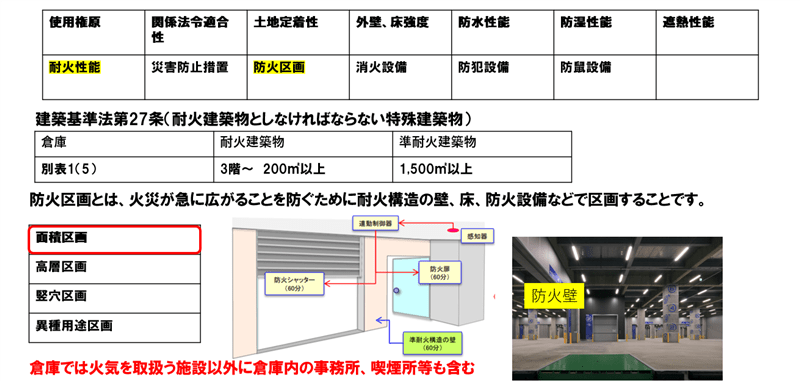

倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有していること

「耐火性能又は防火性能」を有する構造とは、以下のものを指す(告第7条)。

- 建築基準法第2条第8号に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に防火設備(防火戸に限る。)を有するもの

- 耐火建築物であるもの

- 準耐火建築物であるもの

耐火建築物とは以下の表のとおりです。

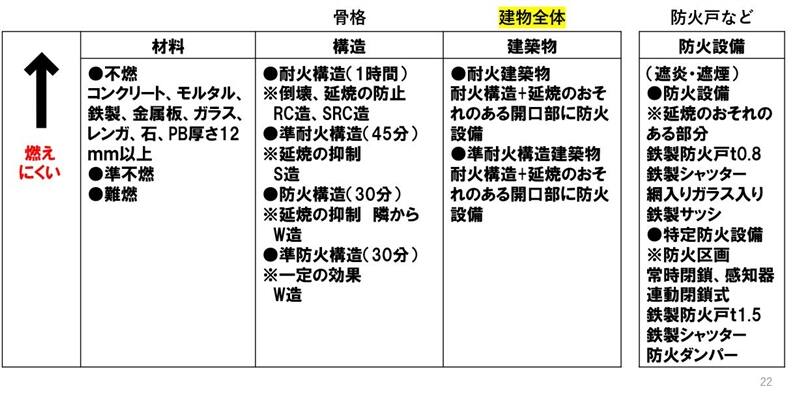

危険物等を取り扱う施設その他の施設に近接する倉庫に災害防止上有効な構造又は設備を有すること。

イ 国土交通大臣の定める施設(告第8条第1項)

「国土交通大臣の定める施設」とは、以下のものを指す。

- 建築基準法の居室を有する施設で倉庫の外壁から3m未満の範囲に存在するもの(告第8条第1項第1号)。

- 「居室を有する施設」とは、事務所、労務員詰所、商店、住宅等居住、執務等の用に継続的に使用される施設を指す。

- 業務上火気を使用する施設であって倉庫の外壁から5m未満の範囲に存在するもの(告第8条第1項第2号)。

- 「業務上火気を使用する施設」とは、工場、ごみ焼却場、浴場等何らかの事業を営んでおり、その用に供するため火気を継続的に使用する施設を指す。

- 消防法第2条第7項に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所、高圧ガス保安法に定める高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く。)、販売所及び貯蔵所又は火薬類取締法に定める火薬類の製造所及び貯蔵所であって倉庫の外壁から10m未満の範囲に存在するもの(告第8条第1項第3号)

倉庫に近接する施設が上記に挙げたものに該当する場合であっても、以下に該当する場合にあっては、本号の適用対象から除かれる(告第8条第1項ただし書き)。

- 倉庫と倉庫に近接する施設との間に災害防止の目的を達することができる自立した工作物が設けられている場合「災害防止の目的を達することができる自立した工作物」とは、倉庫と施設との間に設けられた防爆壁等の工作物で、当該施設で発生した火災等の事故の際に倉庫に被害が及ぶのを防ぐことができるように鉄筋コンクリート造等の堅固な構造を有しており、かつ、倉庫の外壁、軒裏及び屋根を全て防護することができるものでなければならない。

- ただし、当該施設の高さが倉庫に比して著しく低い場合等にあっては、施設の高さから通常想定される程度の災害の防止上有効な高さを有する工作物をもって足りる。

- 倉庫に近接する施設の屋根及び外壁が耐火構造であり、かつ、倉庫に面する側の外壁に設けられた開口部に防火設備を有している場合

ロ 国土交通大臣の定める構造及び設備(告第8条第2項)

- 該当する施設に近接する倉庫にあっては、当該施設に面する倉庫の外壁を防火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に防火設備を有していなければならない(告第8条第2項第1号)。

- 該当する施設に近接する倉庫にあっては、当該施設に面する倉庫の外壁を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に建築基準法施行令の特定防火設備(防火戸に限る。)を有していなければならない(告第8条第2項第2号)。

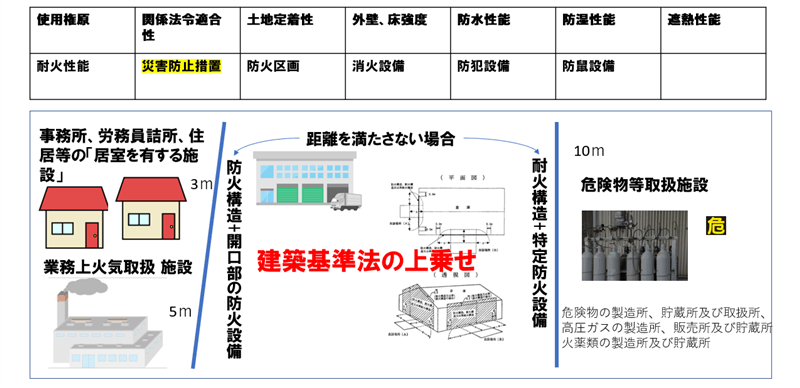

倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合に施設が区画されていること。

イ 火気又は危険物等を取り扱う施設

- 「火気を使用する施設」とは、規則中に挙げられているもののほか、宿直室、労務員詰所、喫煙所等の施設又は焼却炉、ボイラー等の火気を取り扱う施設を指す。

- 「危険物等を取り扱う施設」とは、消防法の危険物、高圧ガス保安法の高圧ガスその他の爆発しやすい物品又は極めて燃焼しやすい物品を取り扱う施設を指す。

ロ 上のa又はbに該当する施設が倉庫の設けられた建物内に存在する場合は、以下に定めるところにより区画されていなければならない(告第9条)。

- 倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合にあっては、火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていること(告第9条第1号)

- 倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物である場合にあっては、火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令の基準に適合する防火壁等により区画されていること(告第9条第2号)。

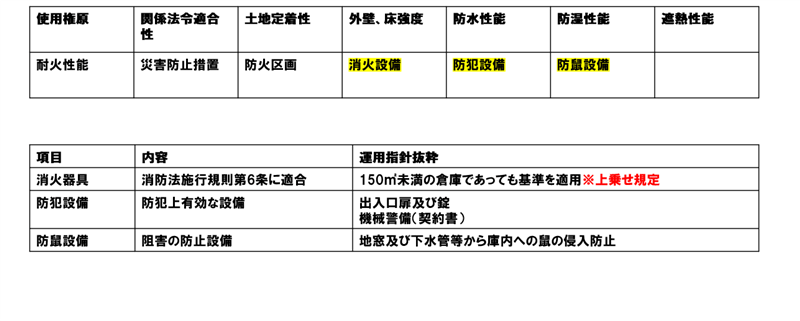

消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する。

消火器具の設置は、消防法施行規則の基準に適合していること。

なお、当該基準の適用されない床面積 150 ㎡未満の倉庫にあっては、床面積 150 ㎡の倉庫であるものとして当該基準を適用すること。

※消防用設備等点検結果報告書/検査済証が添付書類に必要です。

防犯上有効な構造及び設備を有していること。

イ 出入口扉及び錠

倉庫の出入口に扉が備え付けられており、かつ、施錠できなければならない。

ロ 警備体制

倉庫においては、盗難等の防止上警備業法に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制を有していなければならない。

「警備業務用機械装置」とは、庫内における事故の発生を感知し、当該倉庫の警備を請負う警備業者その他の者に通報するセサーを指す。

業務時間外に宿直を置く場合、24時間体制で荷役業務等を行っている場合等倉庫又はこれに付随する施設内

に常に人が所在している場合にあっては、このような警備業務用機械装置の設置と「同等以上の警備体制」を有しているものとして取り扱うこととする

ハ 隣接部分からの遮断

「隣接部分」とは、倉庫が設けられている建物内に当該倉庫と隣接する形で設けられた事業所、商店、住宅等の施設であって、倉庫関係者(倉庫業者本人若しくはその使用する荷役労務員又は寄託者等を指す。)以外の者が管理するものを指す。

倉庫においては、倉庫と無関係の者が容易に出入りできることは防犯上望ましくないことから、倉庫全体を壁で区画し、倉庫と隣接部分とをつなぐ開口部を閉鎖しておく等このような隣接部分から倉庫を遮断することを要する。

なお、寄託者の流通加工施設、寄託者の手配した検査員の検品スペースを庫内に設ける場合等隣接部分を当該倉庫に係る寄託者又はその関係者の用に供する場合であっては、防犯上の配慮を要しないことから遮断措置は不要である。

※申請には警備契約書の添付が必要。

そ害(ネズミ)の防止上有効な設備を有していること。

- イ地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分からの庫内への鼠の侵入を防止するために設けられた金網等の設備

![]()

- 出入口が、扉により密閉できない構造となっている場合にあっては、出入口の閉鎖時において当該出入口からの鼠の侵入を防ぐために設けられた鼠返し等の設備

「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について

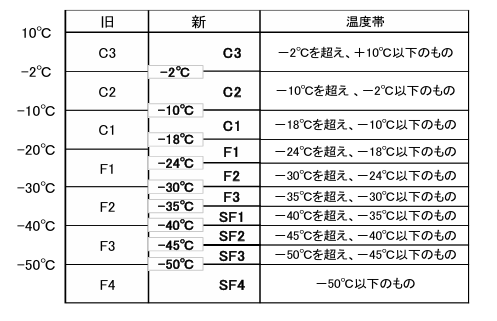

倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の11において、冷蔵倉庫については、冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていなければならないこととする旨を定めており、倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号。以下「告示」という。)において、温度帯区分等を定めています。

近年、冷凍食品の保管量の増加や電力料金の高騰等の環境の変化が生じているところ、過冷凍による保管品の品質の劣化を防止し、保管料の高騰を抑制するとともに、環境負荷の低減を図る観点から、従来の温度帯区分を細分化し、より適正な取引を促す必要があることから、告示について所要の改正が行われました。

冷蔵倉庫の基準の改正(告示第19条関係)

冷蔵倉庫の基準のうち、温度帯の区分を以下の通り細分化。

経過措置(附則関係)

倉庫業法第3条の規定に基づき既に登録されている事業者及び申請後に登録未了の状態で施行日を迎えた事業者については、従前の取り扱い。

今後の予定等

公 布:令和5年12月28日

施 行:令和6年4月1日

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄