このページでは、運送事業者が法令違反をした場合の行政処分を解説しています。ここでいう行政処分とは、いわゆる不利益処分です。行政手続法では、不利益処分の基準にについて以下のとおり定めています。(処分の基準)第20条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。具体的には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」で定めています。また、監査については、「自動車運送事業等監査規則」、「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」で通達されています。運送業の行政処分の種類うちは、ちゃんとやってるけど、行政処分について教えてください。貨物自動車運送事業者に法令違反があった場合の行政処分には、軽微のものから順に、自動車その他の施設の使用禁止処分、事業の全部又は一部の停止処分、許可の取消し処分となります。これに至らないものには、勧告、警告があります。行政処分は、違反点数制度がとられており、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、営業所を管轄する地方運輸局において管理が行われ、違反点数の累計期間は3年間となります。累計点数によって事業の停止、許可の取り消し処分になります。また、法令違反の事由によっては、初の違反後、再度の違反があった場合に許可の取り消しとなる場合があります。※行政指導(勧告、警告)は、行政処分ではありません。一発事業停止処分1項目ごとに30日が加算されるただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合は合わせて30日乗務時間の基準に著しく違反した全運転者に対して点呼をまったく実施していない営業所に配置している全ての事業用自動車について、定期点検整備をまったく実施していない整備管理者を選任していない運行管理者をまったく選任していない名義を他人に使用させていた事業の貸渡しを行っていた監査の拒否、忌避、妨げ、陳述の拒否、虚偽の陳述のいずれかを行った主な再違反による許可の取り消し処分となる違反事業計画に従うべき命令違反。整備管理者選任なし。全ての車両の定期点検を全く実施していない。運行管理者が全く存在しない。輸送の安全確保の命令違反。公衆の利便阻害行為等の停止命令違反。事業改善命令違反。名義貸し、事業の貸し渡し等の違反。運輸開始期限違反。検査拒否等の違反。勤務時間及び乗務時間の基準が著しく遵守されていない。点呼を全く実施していない。運輸局の監査行政処分が行われるのは、運輸局による監査です。監査は、運行管理者や整備管理者を全く選任していない、点呼を全く実施していない等、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反のある事業者を優先的に対象にするほか、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情を踏まえ、事故の未然防止及び法令順守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施すると通達されています。また、監査の種類には、特別監査、一般監査、街頭監査があります。特別監査は、引き起こした事故又は疑いのある法令違反が重大であり、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査です。監査対象事業者運転者が第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした場合(「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。)運転者が悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる場合行政処分等を受けた際に事業の改善状況の報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否したもの、改善報告を行わないもの又は報告内容から事業が改善されたと認められない場合適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した場合都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者等からの通知又は通報により、法令違反の疑いがある場合労働関係行政機関又は日本年金機構から、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険に加入していない旨の通報があった場合労働関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通報があった場合自動車事故報告の「事故の原因」及び「事故の種類の区分」が同一であるものを3年間に3回以上引き起こした場合事故報告書、事業報告書及び事業実績報告書等を期限までに提出しなかった、報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある、報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある場合ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故又は整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした場合長期間、監査を実施していない場合(適正化事業実施機関による巡回指導があった事業者及び全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所に認定されている事業者を除くことができる。)貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反が認められた場合であって、当該違反への関与が疑われる元請事業者貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等からの苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者及び下請事業者管理の受委託の許可を受けた事業者であって、受託者に法令違反の疑いがある委託者行政処分等を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた場合その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる場合年間で監査対象となる事業者は6,000社前後です。すべてが処分されるわけではなく違反があった場合に行政処分が行われます。監査の重点項目事業計画の遵守状況損害賠償責任保険の加入状況自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無社会保険等の加入状況賃金の支払い状況運行管理の実施状況整備管理の実施状況相談する車庫飛ばしグリーンナンバーは、車庫から出発し車庫に戻ることが原則です。出発前の点呼、業務終了時の対面点呼が義務付けられており、車両の日常点検も同様に義務となっています。例外として、対面点呼が出来ない場合も運行指示書や中間点呼などが義務となっています。では、自宅に直帰は認められるのか?残念ながら、認められません。しかも車庫飛ばしとして、行政処分されるリスクが多分にあります。どんな場合にバレるのか?それは、グリーンナンバーは看板を背負った事業用トラックです。同業者だけでなく、一般の方も、そうした目線で見ています。適正化実施機関や警察、運輸局など監督行政に通報されることもあるでしょう。なお、監査による行政処分の公表でも無認可車庫による違反が多く見られます。何もなければバレないだろうは、大変リスクが高いことです。無許可車庫の行政処分日数は、10日車と軽く思われますが、点呼記録・日報の改ざん不実記載に繋がり60日車となることも。行政機関への処分等の求め行政に対する一般法として行政手続法があります。その中には、行政機関への処分等の求めについて規程させています。これにより、処分等の求め(通報)があった際は、行政機関は必ず対応しなければなりません。普段は事なかれ主義と思えることもありますが、行政は法に従わなければならない。貨物自動車運送事業法では地方適正化実施機関に対しても苦情処理の対応について規程があります。行政手続法第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二 法令に違反する事実の内容三 当該処分又は行政指導の内容四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由六 その他参考となる事項3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。その結果、監査等が入る可能性は非常に高くなります。その他、公安委員会、労働局から運輸局への情報提供制度があります。あおり運転刑罰化令和2年6月30日付けの道路交通法一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が施行されました。妨害目的で、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持等の違反に対して最大3年の懲役又は50万円以下罰金また、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の刑又は100万円以下の罰金それを受けて国土交通省では、監査方針の対象に悪質な妨害運転を加え、行政処分の基準に事業停止処分が追加されています。運転者があおり運転をした場合3日間あおり運転による重大事故を起こした場合7日間運送業行政処分のまとめこのカテゴリーでは紹介しきれないため、貨物自動車運送事業法、道路交通法、労働基準法、道路法など関連する行政処分や罰則を解説したリンクページをまとめています。詳しく知りたい方はリンクからご確認下さい。トラック運送業の監査・行政処分についてトラック運送業の監査・行政処分についてトラック運送業者の社会的規制には、適正化実施機関による巡回指導と運輸局による監査があります。運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。トラック運送業の車両停止処分トラック運送業の車両停止処分運輸局で監査が行われ貨物自動車運送事業法違反により行政処分を受けた際の車両停止処分について解説しています。運送業の道路交通法違反関係運送業の道路交通法違反関係トラック運送業の行政処分関係で道路交通法違反に係る項目を解説しています。運送業の労働基準監督署臨検関係運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。運送業のコンプラチェック運送業のコンプラチェックトラック運送業者が巡回指導や監査でチェックされる項目を解説しています。貨物利用運送事業の行政処分・監査貨物利用運送事業の行政処分・監査貨物利用運送事業開始後は法令を遵守しなければなりません。もし違反があった場合は行政処分が行われます。その内容について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業関係罰則まとめ運送業関係罰則まとめトラック運送業に関係する各業法に規定する罰則のまとめです。道路交通法違反点数・反則金道路交通法違反点数・反則金トラックドライバー個人に係る道路交通法違反点数や反則金の概要です。トラック運送業の過積載罰則トラック運送業の過積載罰則過積載は重大事を引き起こす原因になり、悪質な違反行為です。過積載に関する罰則について解説しています。トラック事業関係規制の変遷トラック事業関係規制の変遷トラック運送業は規制緩和により経済的規制が緩和される一方、悪質業者に対する社会的規制が強化されています。ここでは、主な規制内容を時系列にまとめています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。

「 コンプライアンス 」の検索結果

-

-

運送業の安全衛生労働安全衛生法の分野では、トラック運送業は道路貨物運送業に分類されます。詳しくは運送業の許可の種類で解説しています。貨物自動車運送事業法の「輸送の安全」は外向きの規定であるのに対し労働安全衛生法の「労働安全」は内向きの規定と表現される場合があります。労働安全衛生法とは労働安全衛生法の目的第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。事業者等の責務第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。事業所の規模による労働安全衛生法の適用運送業は、一定の規模以上の営業所は、第一種衛生管理者、安全管理者の選任が必要です。※常時使用する労働者には、正社員の他、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等、名称の如何にかかわらず、常態としてその事業場で使用される労働者が含まれます。10人未満10人以上50人未満50人以上100人以上安全・衛生責任者の選任安全衛生推進者第一種衛生管理者安全管理者統括安全衛生責任者第一種衛生管理者安全管理者安全衛生委員会努力義務義務毎月1回以上産業医の選任任意義務一般健康診断義務 年1回義務 年1回報告義務あり特定健康診断深夜時間帯などの勤務 6カ月に1回ストレスチェック努力義務義務長時間労働者の医師による面接指導平均80時間は申出があった場合、1カ月100時間は義務雇入れ時等の教育義務安全衛生推進者安全衛生推進者等の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14 日以内です。資格要件事業場に専属の者から選任する場合は、次のいずれかに該当することが必要です。①学歴に応じ、下表の安全衛生の実務経験を有する者学 歴安全衛生の実務経験大学・高等専門学校を卒業1年以上高等学校等を卒業3年以上上記以外の学歴5年以上②「安全衛生推進者等養成講習」を修了した者③その他、厚生労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者(昭和 63 年 12 月 9 日付け基発第 748 号等で基準が示されています。)事業場に専属でない者から選任する場合には、安全衛生に関する広範な知識及び豊富な経験を有すると認められる、次のいずれかに該当することが必要です。①労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント② 安全管理者又は衛生管理者となる資格を有する者で、資格取得後 5 年以上、安全衛生の実務経験を有する者* 但し、一人の非専属の安全衛生推進者等が担当し得る事業場の数は、次の各基準を目安です。イ 担当する事業場数は、おおむね10以内であること。ロ 各事業場の作業場等を週一回巡視することができること。衛生管理者資格要件運送業は、第一種衛生管理者(国家資格)です。業務内容主に次の業務を行うこととなっています。①健康に異常のある者の発見及び処置②作業環境の衛生上の調査③作業条件、施設等の衛生上の改善④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備巡視及び権限の付与①衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。②事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を 与えなければなりません。安全管理者運送業は、安全管理者の選任が必要です。資格要件① 『安全管理者選任時講習』を修了し、かつ下表の産業安全の実務に従事した経験を有する者大学・高等専門学校を卒業理 科 系 統(機械工学科、土木工学科、農業土木課、化学科等)2年以上理 科 系 統 以 外4年以上高等学校等を卒業理 科 系 統機械科、金属工学科、造船科等)4年以上理 科 系 統 以 外6年以上上 記 以 外 の 学 歴7年以上その他職業能力開発促進法に基づく職業訓練等の修了者で、告示に定 める産業安全の実務経験を有する者② 労働安全コンサルタント③ 平成 18 年 10 月 1 日時点において安全管理者として選任された経験が2年以上である者(経過措置)業務内容主に次の業務を行うこととなっています。①建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備③作業の安全についての教育及び訓練④発生した災害原因の調査及び対策の検討⑤消防及び避難の訓練⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録⑧その事業の労働者が行う作業が 他 の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置など巡視及び権限の付与①安全管理者は 、 作業場等を巡視し 、 設備 、 作業方法等に危険のおそれがあるときは 、直ちに、 その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません 。②事業者は 、 安全管理者に対し 、 安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者などが取り組むべき事項を具体的に示したものです。陸運事業者は、このガイドラインを指針として、労災防止対策の積極的な推進に努めることが求められます。また、「運送の都度、荷の種類、荷役場所や施設・設備などが異なる場合が多い」「荷主先での荷役作業については、労働者に直接、指示や支援をしにくい」といった荷役作業の特徴を踏まえ、荷主等(荷主、配送先、元請け事業者など)にも荷役作業の安全対策について協力を求めています。陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン幣所は荷役作業の安全対策ガイドライン講習受講済みです。交通労働災害防止のためのガイドラインこのガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)等とあいまって、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等適正な労働時間等の管理及び走行管理教育の実施等健康管理交通労働災害防止に対する意識の高揚荷主及び元請による配慮等の実施の積極的な推進交通労働災害の防止を図ることを目的しています。交通労働災害防止のためのガイドライン幣所は交通労働災害防止担当管理者教育受講済みです。職場の安全サイト(厚生労働省)職場の安全を応援する情報発信サイトテールゲートリフター特別教育労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月から施行され施行です。昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけらました。(一部例外あり)昇降設備について(安衛則第 151 条の 67 関係)荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加え、2 トン以上 5 トン未満のものが追加されました。「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとする。保護帽について(安衛則第 151 条の 74 関係)荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加え、以下のものが追加されました。①最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車等)。②最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません)。保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要がありますテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4 時間、実技教育 2 時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、時間について特別教育を実施する必要があります。また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3 年間保存する必要があります。科目範囲時間学科教育テールゲートリフターに関する知識・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法・テールゲートリフターの点検及び整備の方法1.5時間テールゲートリフターによる作業に関する知識・荷の種類及び取扱い方法・台車の種類、構造及び取扱い方法・保護具の着用・災害防止2時間関係法令・労働安全衛生法令中の関係条項0.5時間実技教育・テールゲートリフターの操作の方法2時間幣所ではテールゲートリフター講師として特別教育実施可能です。運転位置から離れる場合の措置が一部改正運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されます。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義務付けられることに留意。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止する。テールゲートリフター日常点検(例)1.作動確認(異音確認を含む)昇降展開・格納キャスターストッパゲートロックチルトブロック(後部格納式のみ)2.状態確認昇降版昇降版の折れ部(床下格納式のみ)3.油圧配管、油圧ホース、油圧シリンダ亀裂、損傷、腐食、劣化接手のゆるみ、油漏れ4.電気メインスイッチの損傷、機能確認操作スイッチの損傷、機能確認リモコンコードの損傷5.ワイヤロープ(垂直式のみ)素線切れ損傷、変形、摩耗6.緊急停止(垂直式のみ)作動確認亀裂、損傷、変形、腐食ロールボックスパレットいわゆるカゴ車、ロールボックスパレット作業時に下敷きになったり、足をひかれる、手をはさまれるといった労働災害が多く発生しています。ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアルフォークリフト作業計画SAMPLE労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、インターネットを利用し、企業の皆様が所轄の労働基準監督署に行う申請や届出の支援をするサービスです。届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。・労働者死傷病報告・定期健康診断結果報告書・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告・じん肺健康管理実施状況報告・有機溶剤等健康診断結果報告書・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等「国際海上コンテナトレーラーに係る事故防止対策推進事業」報告書国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン(平成28年6月改訂)国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル(令和3年4月改訂)第14次労働災害防止計画「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。 厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた 2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間を計画期間とする「第 14 次労働災害防止計画」を2023年3月8日に策定し、3月27日に公示されています。(厚生労働省 労働災害防止計画について)計画概要(リンク)計画期間 2023 年度から2027年度までの5か年を計画期間計画の重点事項 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進高年齢労働者の労働災害防止対策の推進多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進個人事業者等に対する安全衛生対策の推進業種別の労働災害防止対策の推進労働者の健康確保対策の推進化学物質等による健康障害防止対策の推進陸上貨物運送事業対策(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 「荷役作業における安全ガイドライン」に基づく安全衛生管理体制の確立、墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽等の着用、安全衛生教育の実施等荷主も含めた荷役作業における安全対策に取り組む。「職場における腰痛予防対策指針」を参考に作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。(再掲)(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと 陸上貨物運送事業における死傷災害の約7割が荷役作業時に発生しており、荷役作業時におけるトラックからの墜落・転落災害が多数発生していることから、トラックからの荷の積み卸し作業に係る墜落・転落防止対策の充実強化を図る。陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害の多くが荷主事業者の敷地等において発生している実態等に対応するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の検討を踏まえ、荷主事業者対策に取り組む。陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)に対して、「荷役作業における安全ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、荷役作業の実態を踏まえ、荷役作業に用いる機械等の安全な使用方法を検討する。効果的な腰痛の予防対策を行うために、腰痛の発生が比較的多い重量物取扱い作業等について、事業者や研究者の協力を得つつ発生要因をより詳細に分析し、効果が見込まれ、かつ実行性がある対策を選定する。あわせて、事業者等の協力を得つつ実証的な取組を行い、効果が得られた対策について積極的に周知・普及を図る。腰痛予防対策腰痛リスクの回避・低減対策の概要職場における腰痛予防対策指針の改訂(平成25年6月/厚生労働省労働基準局)作業管理常時行う重量物取扱い作業は、リフターや自動搬送装置の使用により自動化・省力化する。コンベアや台車などで運搬したり、運搬しやすくなるようなフックや吸盤などを用いる。取り扱う重量物の重量を制限する。常時人力のみにより取り扱う重量は、満18歳以上の男性の場合、体重のおおむね40%以下、女性は24%以下とする。流通業では、10kg程度に設定する例も見られる。上の重量制限を超える場合は、身長差の少ない2人以上で作業を行わせる。取り扱う重量物の重量が、あらかじめわかるように表示する。できるだけ重量物に身体を近づけ、重心を低くするような姿勢をとるようにする。床面から重量物を持ち上げる場合、片足を少し前に出し膝を曲げ、腰を十分に下ろして重量物を抱え、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。大きな物や重量物を持っての移動距離を短くし、人力での階段昇降は避ける。重量物を持ち上げるときは、呼吸を整え、腹圧を加えて行うようにする。重量物を持った場合は、背を伸ばした状態での腰部のひねりを少なくなるようにする。 作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間などをまとめた作業標準を策定する。労働者にとって過度の負担とならないように、単位時間内での取扱い量を設定する。運転時間の管理を適切に行い、適宜、小休止・休息を取らせる。長時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止・休息やストレッチングを行ってから作業を行わせる。作業靴は滑りにくく、クッション性があるものを使用させる。作業環境管理寒冷ばく露しないよう、衣服の着用や暖房設備によって保温対策を行う。作業場所などで、足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。転倒、つまずきや滑りなどを防止するため、凹凸や段差がなく、滑りにくい床面とする。運転する場合、車両の座席は、座面・背もたれ角度、腰と背中の支持が適当なものとする。運転する場合、車両からの振動を減衰させる構造の座席とするか、クッションを用いる。健康管理と労働衛生教育腰痛予防健康診断(配置時、6か月以内ごとに1回)を行う。ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行わせる。腰痛のリスクと原因、作業標準(作業姿勢など)、荷役機器・補助具の使用方法、腰痛予防体操などについて、教育(配置時など)を行う。陸上貨物運送事業者向け腰痛予防動画(厚生労働省)陸上貨物運送事業向け腰痛予防動画サイト(厚生労働省YouTubeチャンネル)職場における熱中症予防対策熱中症の予防については、第14次労働災害防止計画において、下記のとおり目標が設定されています。アウトプット指標:熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。アウトカム指標:増加が見込まれる熱中症による死亡者数の増加率※を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少させる。年20192020202120222023職場における熱中症死傷者数 (人)8299595618271,045上記のうち、死亡者数(人)2522203028職場における熱中症予防対策マニュアル(令和3年度版)パンフレット「職場の熱中症予防対策は万全ですか?職場における熱中症予防情報職場における熱中症予防情報熱中症予防管理者上級救命講習 応急手当Web講習倉庫業の安全衛生倉庫の労働安全愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫ではたくさんの人が施設内で働きます。ここでは、倉庫の労働安全について行政書士が詳しく解説しています。倉庫管理主任者愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫に配置しなければならない倉庫管理主任者について専門の行政書士が詳しく解説しています。

-

運送業を始めるためには、最低限トラックドライバー5人、運行管理者1人を雇入れする必要があります。このページでは、労働者を雇入れするための最低限のルールを解説しています。労働契約法運送業を経営するためには労働者を雇入れします。その際に必要となる労働契約等にについて説明しています。労働契約とは、当事者の一方(労働者:運転者、事務員等)が相手方(使用者:運送会社)に使用されて労働し、相手方がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約のことで、労働者及び使用者には、労働契約を遵守することが求められます。労働契約の5原則労使対等労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの均衡配慮労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきもの仕事と生活の調和への配慮労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの信義誠実労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない権利濫用の禁止労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない労働契約の内容契約期間就業の場所従事すべき業務の内容始業及び就業の時刻、休憩時間所定外時間外労働の有無休日休暇賃金退職に関する事項その他社会保険の加入状況雇用保険の適用雇用管理の改善等に関する事項の係る相談窓口など労働契約の内容2024年度改正2024年度から労働条件の明示の制度のうち「すべての労働者に対する明示事項」が改正になります。就業場所、業務変更の範囲の明示すべての労働契約の締結時と有期労働契約更新のタイミングごとに、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えこれらの変更の範囲についても明示が必要になる。例えば、運送業においては、運転者から運行管理などが考えられます。倉庫業も行っている会社では商品管理業務もあると思います。変更の範囲とは、将来の配置転換などによって替わり得る就業場所・業務の範囲を指す。明示の対象明示のタイミング新しく明示が追加される事項全労働者全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新時就業場所・業務の変更変更の範囲有期契約労働者有期労働契約の締結時と更新時時更新上限の有無と内容無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約更新時無期転換を申し込む事ができる旨無期転換後の労働条件労働条件通知書(雇用契約書)は必ず作成しましょう。モデル労働条件通知書労働契約時における注意事項使用者使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。※労働契約が締結され又は変更されて労働契約が継続している各場面が広く含まれる。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。安全配慮義務労働者及び使用者労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、労働者及び使用者が話し合った上で、使用者が労働契約の内容を記載した書面を交付すること等が考えられるものです。明示された労働条件が事実と相違していた時は労働者は直ちに解除ができる。契約条件が労働基準法を下回る場合は、その部分については労働基準法が適用される労働条件の変更労働条件の変更について、労働条件の確認と労使間のトラブルを防止するため新たな労働条件通知書を交付し、丁寧に説明することが重要です。労働契約の継続及び終了場面条件出向出向元と出向先との間で出向に関する契約等が結ばれていること。使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。懲戒就業規則で懲戒規定が必要。使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。解雇解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。労働契約の内容と就業規則の関係労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、就業規則違反の労働契約に該当する場合を除き、この限りでない。就業規則が有効と認められるためには合理的な労働条件を定めていること使用者が就業規則を労働者に周知していること就業規則の変更原則として使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益になる労働契約の内容である条件を変更することはできません。ただし、以下の2点を満たす限り労働者の合意がなくても変更ができる。変更後の就業規則を労働者に周知すること就業規則の変更が合理的なものであること参考 労働契約のあらまし厚生労働省賃金最低賃金使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額は「最低賃金法」で定められています。毎年改定があるため確認が必要です。令和5年度地域別最低賃金改定状況なお、許可取得時の必要資金を算出する際もこの最低賃金を参考にします。最低賃金の確認給与形態比較方法時間給制の場合時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)日給制の場合日給 ÷ 1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)月給制の場合月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。歩合給(出来高払制の保障給)第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。自動車運転者についての通達(平成元年基発第93号)歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。歩合給制度のうち累進歩合制度は廃止するものとすること。賃金の支払方法に関する法律上の定めです。実際に労働者を雇入れた後は、賃金の支払いが発生します。賃金の支払には、労働基準法によるルールがありますので確認しておきましょう。項目内容通貨払い通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。労働者の合意を得た場合はデジタル払い可。直接払い中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させるため、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないものとされています。全額払い賃金の一部を支払留保することによる労働者の足止めを封じるとともに、直接払の原則と相まって、労働の対価を残りなく労働者に帰属させるため、控除を禁止するものです。毎月払い賃金支払期の間隔が開き過ぎることによる労働者の生活上の不安を除くことの目的。数ヶ月まとめて払うはNG。一定期日払い支払日が不安定で間隔が一定しないことによる労働者の計画的生活の困難を防ぐことを目的としています。毎月第4金曜日などはNG。割増賃金法定労働時間を超えて働かせる場合の割増賃金です。時間外割増率法定労働時間を超えて働かせた場合25%以上増し法定休日に働かせた場合35%以上増し午後10時から午後5時までの深夜に働かせた場合25%以上増し1か月60時間を超える時間外労働50%以上増し月給の場合月給÷1年間における1か月平均の所定労働時間×割増率×残業時間(または深夜時間)歩合給の割増賃金歩合給総額÷総労働時間×割増率×残業時間(または深夜時間)歩合給にも割増賃金は必要です。私の実体験ですが、労働基準監督署に指摘をされ2年間遡って支払った経験があります。現在は、2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権の消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされています。なお、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間などは変更されていません。時効期間延長の対象金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)賃金の支払(労基法24条)非常時払(労基法25条)休業手当(労基法26条)出来高払制の保障給(労基法27条)時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)未成年者の賃金(労基法59付加金の請求期間 (労基法114条)2020年4月1日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金※を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされています。解雇予告手当(労基法20条1項)休業手当(労基法26条)割増賃金(労基法37条)年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)法定4帳簿使用者が備え置かなければならない法定帳簿です労働者名簿賃金台帳出勤簿年次有給休暇管理台帳保存期間令和2年4月1日より、保存期間は5年とし、当分の間は3年となっています。トラックドライバーの採用採用選考書類選考面談試験適正検査提出させる種類履歴書(原則として、自筆とする。提出日前3箇月以内に撮影した写真を貼付すること)職務経歴書学業成績証明書卒業(見込)証明書健康診断書(原則として、提出日前3箇月以内に受診したもの)自動車運転免許証(写し)運転記録証明書退職証明書各種資格証明書(写し)その他会社が必要とするものトラックの運転者の場合は、選考にあたり健康診断書、自動車運転免許証、運転記録証明書は重要です。職務履歴書は、初任運転者として指導教育が必要なのか判断するため必要です。整備管理者は、整備の経験を確認するため必要な場合があります。トラックドライバー健康診断事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法などで定められた健康診断を実施しなければなりません。一般健康診断に際しては、その後の結果に基づき健康診断個人票を作成し、医師等からの意見徴収などを行った上で5年間保存する必要があります。雇入れ時の健康診断常時使用する労働者を雇入れるときに実施※定期健康診断常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施特定業務従事者の健康診断深夜業、坑内労働等の業務に従事する労働者に対し、6カ月以内ごとに1回実施海外派遣労働者の健康診断6カ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前および帰国後に実施ストレスチェック恒常的に長時間労働や職場のストレスなど職場の就業環境をチェック※パートタイマー等についても1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上など一定の条件を満たせば実施が必要疾病、疲労等のおそれのある運行の業務疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させると行政処分の対象です。未受診数初違反再違反未受診者1名警告10日車未受診者2名20日車40日車未受診者3名以上40日車80日車未受診者による健康起因事故が発生したもの40日車80日車※健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く。)が生じた重大事故等をいいます。また、事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに運行の業務に従事させていた場合、又は、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに運行の業務に従事させていた場合のいずれかに該当した場合に適用されます。パートタイム・有期雇用パートタイム・有期雇用労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)定義「パートタイム労働者」とは1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者(下記参照)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。「有期雇用労働者」とは事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。義務パートタイム・有期雇用労働者に対する労働条件の文書による明示・説明義務均等・均衡待遇の確保の推進通常の労働者への転換の推進苦情処理・紛争解決援助実効性の確保ガイドライン労働に関する法令を遵守労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益変更することは許されない労働時間について配慮するよう努めるパートタイム・有期雇用労働者から求めがあった際には待遇の相違の内容と理由の説明パートタイム・有期雇用労働者との話合いを促進パートタイム・有期雇用労働者を不利益に取り扱わない短時間・有期雇用管理者の氏名の周知同一労働同一賃金同一労働同一賃金とは、同一の事業主に雇用される通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指すものです。1.基本給通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者ともに能力、経験、業績、成果、勤続年数等の決定要素が適用されている場合、適用されている決定要素(例えば能力)に応じた基本給部分(例えば能力で決まる職能給部分)については、通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者でその決定要素(例えば能力)が同じ場合には同一の、一定の違いがある場合にはその違いに応じた基本給を支給しなければなりません。2.賞与通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者ともに企業の業績等への労働者の貢献に応じて支給される場合には、貢献に応じて支給される部分については、通常の労働者と同一の貢献であるパートタイム・有期雇用労働者には通常の労働者と同一の支給を、貢献に一定の違いがある場合にはその違いに応じた支給をしなければなりません。3.手当不合理な待遇差の解消は、企業が支給している全ての手当が対象となります。不合理な待遇差であるかは手当の性質・目的に照らして適切な考慮要素に基づいて判断されます。・役職手当(役職の内容に対して支給)・特殊作業手当(業務の危険度又は作業環境に応じて支給)・特殊勤務手当(交替制勤務等の勤務形態に応じて支給)・精皆勤手当・時間外労働に対して支給される手当・深夜労働又は休日労働に対して支給される手当・通勤手当及び出張旅費・食事手当(労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給)・単身赴任手当・地域手当(特定の地域で働く労働者に対する補償として支給)運送会社において裁判が行われ、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当、精勤手当など不合理とされた4.福利厚生手当と同様に、不合理な待遇差の解消は、その企業が付与している全ての福利厚生が対象となります。・福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)・転勤者用社宅・慶弔休暇・健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障・病気休職・法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているもの5.その他教育訓練並びに安全管理に関する措置及び給付も不合理な待遇差の解消の対象となります。職務の内容例正社員短時間・有期雇用労働者判断運転業務配送業務に従事運行管理者兼務運送業務運送業務に従事運転業務のみ異なる同じ配送業務であっても管理責任に違いがある運転業務市内配送を担当荷役作業あり配置換えあり(管理者コース)運転業務市内配送を担当荷役作業なし配置換えなし異なる荷役作業、配置換えに違いがある倉庫業務荷受け業務を担当仕分け・棚入れを行うが管理業務は行わない倉庫業務荷受け業務を担当仕分け・棚入れを行うが管理業務は行わない同じ業務内容に違いはなく、管理責任も同等である〃本社への配置転換あり〃配置換えなし異なる職種を超えた配置転換があるため、職務内容及び配置の変更の範囲が異なるトラックドライバーの労働者の判断基準労働者とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(第9条)職場における労働条件の最低基準を定めることを目的とするため、労働基準法が定める労働条件による保護を受ける対象を確定するための概念と解される。労働安全衛生法、最低賃金法における労働者は、労働基準法に規定する労働者をいうと定義。労働者災害補償保険法は労働者の定義を置いていないが、法律の目的・趣旨等から、労働基準法上の労働者を指すと解される。労働者の判断基準下記の 1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。1 使用従属性に関する判断基準(1)指揮監督下の労働 ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ②業務遂行上の指揮監督の有無 ③拘束性の有無 ④代替性の有無(2)報酬の労務対償性2 労働者性の判断を補強する要素(1)事業者性の有無 ①機械、器具の負担関係、②報酬の額(2)専属性の程度(3)その他労働基準法上の労働者性に関する裁判例横浜南労基署長事件(平成8年11月28日最高裁)事件の概要自己所有のトラックを、持ち込み会社の指示に従って製品等の輸送に従事していた運転手(傭車運転手)が、災害を被ったことにつき労働者災害補償保険法上の労働者であるとして労災保険給付を請求した事例判決(運送会社は)運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がA株式会社の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りない。報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。労働者ではない場合、ドライバーの選任基準からも逸脱したナンバー貸しになることも雇用・労災加入健康・社保加入所得税の源泉徴収車両管理費の負担労働者の雇入れ参照ページ運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業の社会保険運送業(一般貨物自動車運送事業)許可要件では、社会保険の加入が必要です。許可後も法令に従い加入する義務がありますので運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業のドライバーの選任運送業(一般貨物自動車運送事業)で必要なドライバーを新たに雇い入れた時に必要な事項など運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運行管理者・整備管理者運送業(一般貨物自動車運送事業)には、運行管理者、整備管理者を選任する必要があります。管理者の選任について運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業の労働時間上限規制・新改善基準告愛知県のGFAいけやま行政書士事務です。2024年度からドライバーの労働時間の上限規制の適用に伴いあわせて改正されるトラック改善基準について運送業・物流業専門の行政書士が解説しています。運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。労働基準関係リーフレット厚生労働省 総合労働相談コーナー総合労働相談コーナーのご案内明るい職場応援団ハラスメント対策の総合情報サイト

-

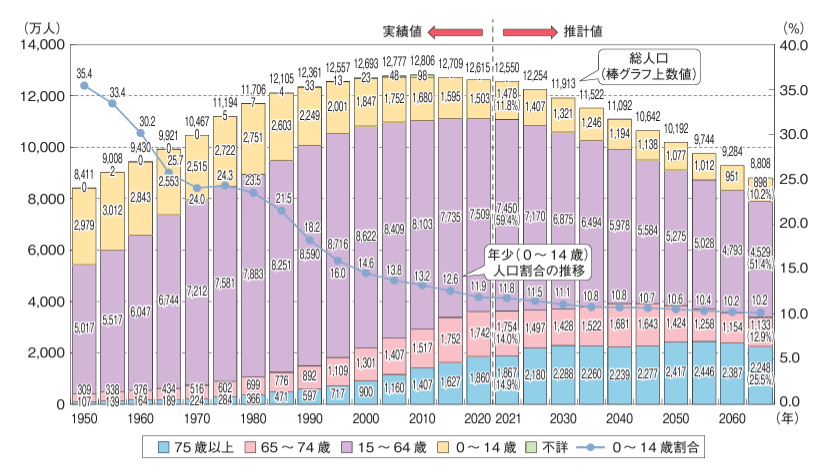

5年間の猶予期間が終わり、2024年度からはトラックドライバーにおける労働時間の上限規制の適用に伴い、あわせて改正されたトラックの改善基準告示について解説しています。労働時間の上限規制は、働き方改革関連法の施行により、労働基準法の時間外労働上限規制の適用を受け、これに違反すると罰則もあります。これまで上限規制の適用が無かったトラック運送業においても、長時間労働を起因とする過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻なため、2024年度からは、年間の上限は960時間となりました。最終的には他の労働者と同じく720時間とすることが掲げられてします。時間外労働の上限規制自動車運転業務の上限規制は、過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、そのために深刻な人手不足に陥っている。決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、一般と同じ基準にするため5年間の猶予後の2024年4月1日から適用されました。また、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間改善のための基準」の総拘束時間等の改善が行われています。トラック運転者は、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務特性を踏まえて、労働政策審議会で検討された結果、勤務実態に応じた基準が定められています。令和6年4月適用労働時間一般労働者自動車運転の業務建設事業医師月間 限度時間(原則)454545545時間超は6月まで適応あり-適応あり適応あり単月上限100-100100複数月平均上限80-8080年間 限度時間(原則)360360360360年間上限720960720720脳・心臓疾患の労災認定基準改善基準告知の前に、長時間労働が起因となる脳・心臓疾患の労災認定基準を解説します。脳・心臓疾患の労災認定基準においては、「発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間~6か月に、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務との関連性が強いと評価されます。道路貨物運送業(トラック運送業)は、過労死等の労災請求件数、支給決定件数ともに、最も高くなっています。労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価とは発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係性が評価できる。上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価されます。長時間過重業務、短時間過重業務の労働時間以外の負荷要因労働時間以外の負荷要因勤務時間の不規則性拘束時間の長い勤務休日のない連続勤務勤務時間インターバルが短い勤務不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務事業場外における移動を伴う業務出張の多い業務その他事業場外における移動を伴う業務心理的負荷を伴う業務心身的負荷を伴う業務作業環境温度環境騒音勤務時間インターバルの短い勤務脳・心臓疾患の労災認定基準において、長時間の過重業務の判断にあったては、睡眠時間の確保の観点から、勤務時間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされています。勤務時間インターバルとは、終業から次の始業までの時間です。(運送業の休息時間)脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の評価15歳以上の有業者の平日の睡眠時間は7.2時間、仕事時間は8.1時間、生活に必要な時間は5.3時間となっています。睡眠時間 7.2h仕事時間 8.1h生活に必要な時間 5.3h1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、4時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね80時間を超える時間外労働が想定される。1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね100時間を超える時間外労働が想定される。過労死等防止対策(厚生労働書HP)改善基準告知の対象者とは改善基準告知の対象者労働基準法第9条に規程されている労働者で四輪以上の自動車の業務に主として従事するものです。自動車の業務に主として従事するものとは?個別の事案の実態に応じての判断としていますが、運送業務が労働時間の半分を超え、かつ、年間の総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合に、該当する。例えば、自動車運転者Aの欠勤のため、運行管理者Bが代わりに運転をする場合であって、Bが当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれないときは、Bは「自動車の運転の業務に主として従事する」者には該当しません。年間総労働時間運行管理者 30%運転者 70%自家用自動車の運転者にも適用されます運送事業であるか否かは問わず、労働者を自動車運転者として使用する全事業所に適用されます。つまり白トラも適用対象です。個人事業主にも遵守が求められる労働基準法第9条に規程されている労働者ではない個人事業主は、改善基準告知の直接の対象になりません。しかし、道路運送法、貨物自動車運送事業法等で、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定めた基準に従い、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれを遵守させなければならない旨の規程がされており、その基準として、改善基準告知が引用されています。従って、個人事業主も実質的に改善基準告知を遵守しなければなりません。※国土交通大臣が告示で定めた基準平成 13 年 8 月 20 日 国土交通省告示第 1365 号改善基準告示の適用時期令和6年3月 31 日以前に締結した労使協定で拘束時間等を延長している場合、協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応となります。また、労使協定を締結していない場合には、令和6年4月1日から新告示に対応することになります。なお、36 協定で定める時間外労働の限度時間は1か月 45 時間及び1年 360 時間となりますが、臨時的にこれを超えて労働させる場合であっても1年 960 時間以内となります。2024年1月1日~2025年12月31日2025年1月1日~~2024年3月31日2024年4月1日~労働時間等の改善基準1.拘束時間拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。拘束時間労働時間休憩労働時間拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。2.休息時間休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。3. 1年・1ヶ月の拘束時間単位原則労使協定締結時1年3,300時間3,400時間1か月284時間以内310時間以内(年6回まで)労使協定による延長の条件284時間超は連続3か月まで。1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)労使協定で定める事項協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。1年の特例4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計2952842452673002602502953103002843103,4001か月の起算1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。1日(月)~31日(水)合計13~13284(例外310)時間4. 1日の拘束時間1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。原則例外13時間以内上限15時間14時間超は週2回宿泊を伴う長距離運送16時間まで延長可例外の条件例外は週2回まで。1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」勤務日数11時間12時間13時間14時間15時間18日198216234252270週休3日19日20922824726628520日22024026028030021日231252273294315週休2日22日24226428630833023日25327629932234524日2642883123363604週6休25日275300325350375※14日超えは週2回が限度5. 1日の休息時間原則例外継続11時間以上に努める宿泊を伴う長距離運送8時間以上例外の条件例外は週2回まで。休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。拘束時間17時間 ×休息時間7時間 ×6.運転時間単位時間2日平均1日9時間以内2週平均1週44時間以内2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。特定日の前日特定日特定日の翌日8時間10時間8時間7.連続運転時間原則例外4時間以内4時間30分原則運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。例外SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。8.予期し得ない事象予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。678910111213141516事故3時間2021222324拘束012345678910除く1112131415予期しない事象運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。予期しない事象発生時の記録運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。 ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなどやむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。9.特例(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)分割休息は1回3時間以上休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上3分割が連続しないように努める一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。休息期間を分割できる要件(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。例外設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可設備の要件車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。例外仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。フェリーフェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。10.休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。11.適応除外①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。相談する自動車運転者の労働時間等の取扱い及び賃金制度等の取扱い1.労働時間等の取扱い労働時間は、拘束時間から休憩時間を差し引いたもの。この場合において、事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすることとしています。ただし、業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。なお、手待時間は労働時間に含まれます。拘束時間労働時間休憩時間労働時間労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置使用者には労働時間の管理を行う責務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日付け基発0120第3号)」により、始業・終業時刻の確認及び記録を含め適正な労働時間管理を行う必要があります。トラックの労働時間管理自動車運転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等の記録を適正に管理するほか、運行記録計による記録を自動車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法です。したがって、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に基づき、運行記録計を装着している車両を保有する使用者においては、運行記録計の活用による適正な労働時間管理を行う。また、運行記録計を装着している車両を保有しない使用者においては、車両に運行記録計を装着する等により適正な労働時間管理を行うこととしています。※運行記録計の装着義務は車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車。「労働時間管理ツール」の例ツール把握方法留意事項点呼簿管理者による記録点呼を受けないと業務に従事できないことを労使で確認する。ただし、点呼の順番は日常点検が先。アルコールチェック管理者による記録であるが、実施時間が印字されるものは、タイムカード等と同様な客観的な記録となる。点呼と同様にアルコールチェックに合格しないと業務に従事できないことを労使で確認する。デジタルタコグラフタイムカード等と同様な客観的な記録リアルな労働実態を示すものであるが、運転業務の前後の業務(車両点検・清掃・日報の作成等)を反映していないことに注意(※デジタコだけでは始業・終業時刻を適正に把握できない。)。運転日報労働者の自己申告自己申告制のガイドラインの措置に留意し、労働者に対して、適正な作成指導を継続して行う必要がある。また、休憩時間の把握に際しては、必要な記録となる。貨物自動車運送事業法では帳票の保管期間は1年ですが、労働基準法では5年、当分の間は3年となっています。休日の取扱い休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とすること。ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはならないものとすること。休日については、通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続46時間(22時間+24時間)※ を下回ることのないようにする必要があります。休日 30時間~拘束時間休息時間24時間2.賃金制度等の取扱い保障給歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。労働者ごとに労働時間に応じ各人の通常賃金の6割以上の賃金が保障されるようにすることを意図したものであって、6割以上の固定的給与を設けなければならないという趣旨ではありません。累進歩合制度賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止すべきであることとしています。「累進歩合給」水揚高、運搬量等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する。「トップ賞」水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚高等を達成した者のみに支給する。「奨励加給」水揚高等を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う。特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について累進歩合制度は、「歩合給の額が非連続的に増減するもの」であり、運賃収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する積算歩合給制とは異なります。3.年次有給休暇の不利益取扱いの是正年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにする。4.法定基準等の確保改善基準告示及び上記内容は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、法に定める事項のほかに必要な事項を定めているものであるが、割増賃金の適正かつ確実な支払い、実態に即した就業規則の整備、賃金台帳の適正な記録、仮眠施設の設置、健康診断の実施等、法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められた事項を遵守すべきことはいうまでもない。5.発注者等発注担当者等に対する周知改善基準告示の履行確保を徹底するため、発注者等においては、改善基準告示の内容をその発注担当者等に周知することが要請されます。トラック運転者に係る長時間の恒常的な荷待ちの改善等道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、自動車運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあり、その改善のためには、発荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者の協力が必要不可欠である。このことを踏まえ、発着荷主等においては、次の事項を実施することが要請される。発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めること。運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定すること。改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を貨物自動車運送事業者に対して行わないこと。1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書

-

運送業の許可は、流通業で物流歴30年の経験がある行政書士にお任せください。運送業許可で運送業専門の行政書士の出来る事運送業専門の行政書士は、運送業の許可、届出、倉庫業など関連する許可取得、事業用トラックの登録、巡回指導や監査のサポート、許可取得後の変更認可、各種届出、Gマーク等の認定など幅広くサポートする事が出来ます。つまり、幣所は許可取得専門ではありません。運送業にあまり詳しくない事務所に、許可の取得を代行してもらったお客様から、許可後の運営に必要な運行管理や指導教育方法などは教えてもらえずに、許可取得後に行われる巡回指導を前に困り果ててご相談をいただく事もあります。許可取得後に実施される適正化実施機関の巡回指導で、Ð、E評価となると大事になります。昨今では、運輸局と労働局及び警察と関係行政の連携も強化されており、行政処分も厳しくなっています。労働時間の上限規制、過労運転や危険運転の罰則も厳しくなっており、事業者の使用者責任、安全配慮義務が強く問われます。また、土地に関しても行政書士に依頼したが、調整区域や農地と聴いただけで断られたり、最悪は許可を受けた施設が実際には、関係法令に違反していて立ち退きを余儀なくされた事例も実際にあります。運送業は、多額の資金を要する事業であり、行政書士選びは運送業に詳しい行政書士をお勧めします。【運送業許認可全体像】運送業で最も多いのは事業用トラックの手続です。幣事務所は、丁種封印権も有しており、わざわざ自動車登録事務所へ車を持ち込まなくてもお客様の車庫までナンバープレートを持参し封印する事ができます。その他にも、事業開始後も毎年提出が必要な事業報告、事業実績報告や様々な認可・届出もありますので、運送業に詳しい行政書士なら巡回指導や監査で指摘されないよう適正運営のサポートをすることができます。行政書士は許可時のみの単発のお付き合いで終わるといわれますが、それは実際の運営に係る知識がない為です。幣所は、許可取得後からのご依頼も多数御用命頂いており、お客様とは長いお付き合いをさせて頂くことが多いです。【主な運送業の行政書士業務】営業所・車庫の測量、図面作成幣所では、許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。行政書士が作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。行政書士でも、図面作成を得意としてない事務所もあり関連する許認可には対応出来ない事務所もあります。また、車庫の求積は、土地の形は真四角な場合はほぼありませんし、隅地は除外する必要があります。運送業専門の行政書士なら、土地の面積に対し最大限有効な面積を作成し申請することが可能です。幣所では、倉庫の立面図、平面図、1万㎡越える土地の測量図面を許可申請用に作図することもあります。行政書士とは昭和26年に議員立法により成立した「行政書士法」による資格制度で、他人の依頼を受け報酬を得て①官公署に提出する書類②その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業としています。その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。行政書士にも専門とする業務があり運送事業を専門とする行政書士は少数の部類です。更に物流に関する分野を扱う事務所は極めて稀です。行政書士以外は、有償で許認可取得を代理する事は法律違反です。格安の行政書士資格を有しないブローカーも存在しますのでご注意下さい。運送業経営許可と行政法について考察一般貨物自動車運送事業は許可、第一種貨物利用運送事業・倉庫業は登録の違いって?登録とは公証の一種で行政に裁量の余地がない行政行為です。法律の基準要件が厳格とも取れます。幣所行政書士は、前職では、物流拠点の再編も数多く手掛けてきました。拠点では一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業等の許可を取得し、経営幹部として事業を営んできた経験があります。運送業・物流業を理解しています。【運送業・物流業と許認可の関係】運送業・物流業に関する様々な許認可や認定支援幣事務所ででサポートさせて頂いた許認可です。実際に実績があるのかないのかも依頼する上での参考になるかと思います。一般貨物自動車経営許可貨物利用運送事業登録巡回指導サポート事業計画変更認可倉庫業登録ナンバー変更安全教育サポートコンサルティングGマーク働きやすい職場グリーン経営都市計画法許可(営業倉庫)都市計画法許可(営業所)農振除外・農地転用許可産業廃棄物収集運搬業許可自動車商建設業許可相談する行政書士が作成する書類運送業の許認可は誰でも出来る?行政に出向けば親切に教えてくれます。しかし、実際に書類を作成し許認可を得るのは相当な専門知識と労力を要しますし内容によっては10㎝近い厚みの書類になることもあります。また、図面等の作成が多いのが運送業、物流業の許認可です。運送業届出書類運送業許認可書類倉庫業登録書類運送業複合許認可書類今後は電子申請が進んで行くと思われますが、この分野は紙での提出が多いのが現状です。幣所では高速業務用複合機を導入しておりスピーディーに申請書類を作成する事が可能です。行政庁との調整許認可によっては複数の行政と調整・協議が必要になります。お客様に代わっ各窓口に出向き調整するのも行政書士の仕事です。国土交通省中部運輸局愛知運輸支局運送業行政書士の資格等運送業の運営に欠かせない運行管理だけでなく労働安全衛生の知識も必要になります。幣所では、一般的な運送会社の現場管理者、人事総務で必要とされる資格を保有しています。前職は、上場企業の運送業・物流業の子会社で人事総務、経営企画等の経験がある行政書士です。御社のバックオフィスやコンサルタントとして御用命下さい。安全管理者倉庫管理主任者運行管理者第一種衛生管理者宅地建物取引士技能講習修了証ファイナンシャルプランナー食品衛生責任者甲種防火管理者2024年2月法改正のテールゲートリフター特別教育にも対応運送業テールゲートリフター特別教育・講師荷役災害防止担当者健康経営エキスパートアドバイザー整備管理者オリジナルテキスト新規許可からその後の維持管理まで幣所はオリジナル資料を作成しております。同業の行政書士様からもご用命頂いております。一般貨物自動車運送事業経営許可一般貨物自動車運送業 維持管理法令試験運行管理者試験テキスト倉庫業登録基礎編倉庫業登録実務編運送業新規許可マニュアルこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。

-

-

トラック運送業は、重大事故が起きた場合に重大事故報告書の提出が義務付けられています。このページでは重大事故報告について解説しています。重大事故報告重大な事故が発生した場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。特定の重大事故が発生した場合等には速報の必要があります。事故報告が必要な事故自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき 転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき 火災とは、自動車又は積載物が火災したとき10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの自動車に積載されたコンテナが落下したもの操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に傷害が生じたもの酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの救護義務違反があったもの自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故があった日から30日以内であっても報告を督促されることがあります。速報対象事故また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。2人以上の死者を生じたもの5人以上の重傷者を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの自動車に積載された危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)酒気帯び運転に伴う事故危険物イ 消防法第二条第七項に規定する危険物ロ 火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類ハ 高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガスニ 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第五項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物ト 道路運送車両の保安基準第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物報告書は、3年間保管されます自動車事故報告書は、控えも含め、同じ記載内容の報告書を3部提出。被害者側であっても、報告書の提出が必要です。重大事故報告書見本自動車事故報告書の記入等の取扱いについて第1 報告書の記入報告書の記入は、次に掲げる取扱いによること。1 事故の種類(1)区分欄(ア)2種類以上の事故を併発した場合は、最も大きな被害を発生した事故の種類を当該事故の種類とすること。ただし、酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転若しくは麻薬等運転を伴う事故又は救護義務違反があった事故については、区分欄に、転覆等の最も大きな被害を発生した事故の種類を記載するとともに、「飲酒等」又は「救護違反」の区分欄にも記載すること。(イ)自動車又は原動機付自転車と衝突又は接触して当該車両に乗っている者を死傷させた場合は「衝突」とし、自転車に乗っている者を死傷させた場合は「死傷」とすること。(ウ)走行中の車両への飛び乗り又は飛び降り等によって死傷した場合は「死傷」とすること。ただし、乗務員の不注意(扉の開口走行等)によって乗客等が当該車両より転落して死傷した場合は、「車内」とすること。(エ)家屋その他の物件と衝突して付近にいた人を死傷させた場合は「衝突」とすること。(2)衝突等の状態欄(ア)自動車が相手方と対面して接近し、衝突又は接触した場合は「正面衝突」とすること。(イ)自動車が相手方と対面方向又は同方向以外の方向に進行(一方が停止している場合を含む。以下同じ。)して衝突又は接触した場合は「側面衝突」とすること。(ウ)自動車が相手方と同方向に進行していて衝突又は接触した場合で次の「接触」以外の場合は「追突」とすること(エ)自動車が相手方と並進中又は後続車が先行者を追い抜き、もしくは並進しようとして接触した場合は「接触」とすること。(オ)自動車が家屋、その他の物と衝突した場合は「物件衝突」とすること。2 当該自動車の概要(1)「車名」、「型式」、「車体の形状」及び「初度登録年又は初度検査年」は、けん引車が被けん引車を連結した状態で事故を引き起こした場合には、それぞれの車両について記載すること。(2)「有償貸渡し(レンタカー)」は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自家用自動車とすること。(3)「有償旅客運送」は、法第79条の規定により受けた登録に係る自家用有償旅客運送自動車とすること。(4)「積載危険物等の品名」は、自動車事故報告規則別記様式(注)(10)各号のそれぞれの法令に定められた名称とすること。3 道路等の状況「警戒標識」は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第1条第2号に定めるものとし、同標識が設置されており、当該警戒標識によって運転上注意の必要があると認められる箇所において当該事故が発生した場合に「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。4 損害の程度「損害の程度」は、当該事故があったときの医師の診断結果に基づき記入することを原則とするが、死亡については、当該事故の発生後24時間以内に死亡したものとすること。5 当時の状況(1)当該自動車の事故時の走行等の態様欄(ア)「追越」は、自動車が進路を変え前車の側方を通過してその前方にでるまでとすること。(イ)「左(右)折」は、直進の状態からハンドルを左(右)に切り、さらに直進の状態に戻るまでとすること。(ウ)「その他」は、蛇行、割り込み等とすること。(2)事故発生地点欄(ア)事故発生地点の区分は、当該事故が発生したときに、当該自動車の大部分が位置していた場所によるものとすること。(イ)交差点、バス停留所、トンネル等において、当該事故が発生した場合は、車道、路側帯等と重複することがあるが、その場合には、上記(ア)に係わらず該当する両方を○で囲むこと。(ウ)「歩道」は、歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分とすること。(エ)「路側帯」は、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた道路標識によって区画された帯状の道路の部分とすること。(オ)「路肩」は、道路の主要部分を保護するため車道、歩道等に接続して設けられた部分であって「路側帯」以外のものとすること。(カ)「交差点」は、2以上の道路(歩道を除く。)の交わる部分(車両停止線のある場合にあっては、車両停止線を対向車線に延長した線によって囲まれた道路の部分)とすること。(キ)「バス停留所」は、乗合バス停留所の前後20mの道路の部分とすること。6 乗務員(1)「経験年数」は、当該自動車を運転することができる資格を得たときからの運転経験の期間とすること。(2) 「本務・臨時の別」は、自動車運送事業者から当該運送事業の用に供する自動車の運転者として選任されている者を「本務」とし、それ以外の者は「臨時」とすること。(3)「乗務開始から事故発生までの乗務時間及び乗務距離」は、当日の最初の乗務から事故発生までの乗務時間及び乗務キロ数のそれぞれの総和とすること。ただし、乗務が2日以上にわたって継続して行われた場合は、当該乗務の開始から事故発生までの乗務時間及び乗務キロ数とすること。この場合において、乗務員がその途中で8時間以上事業用自動車を離れた場合は、そこで乗務が終了したものとする。(4)「交替運転者の配置」は、運転を交替するための者が当該自動車に同乗していると否とにかかわらず、当該運行計画において、運転を交替する者が配置されている場合は「有」とし、それ以外は「無」とすること。なお、交替運転者が運転を交替した後に事故を惹起した場合にあっては、当該交替運転者が運転を交替してから事故発生までの乗務キロ数を記載すること。(5)「過去3年間の事故の状況」及び「過去3年間の道路交通法の違反の状況」は、事業用自動車の乗務時のものを記載すること。7 再発防止対策事故の原因が明らかになってから講ずることとしている場合には、「原因究明結果待ち」を記入するとともに、緊急的に講じた対策についても記入すること。第2 集計及び報告1 報告書の集計については、「運送事業者監査総合情報システム」(以下 「自動車事故情報システム」という。)を用いて行うこと。2 事故の発生状況については、翌月末までに自動車事故情報システムに入力し、自動車交通局に設置している自動車事故情報システム用サーバへデータの搬出を行うこと。なお、規則第2条第11号又は第12号に該当する事故その他の構造・装置の故障に起因する事故において、事故報告時に事故の原因が明らかになっていない場合や調査中の場合等には、事故の原因(推定原因を含む。)について事業者や関係者等への問い合わせ等により情報を収集し、自動車事故情報システムに入力すること。また、事故の原因(推定原因を含む。)を判断した者(自動車製作者、県警等)についても入力すること。第3 その他1 規則に該当しない事故は報告させないこと。なお、事故の発生当時に規則に該当しない事故であっても、当該事故があった日から30日を超えた日において、当該事故が原因となって規則に該当することとなった場合には、その時点において遅滞なく報告書を提出させること。2 事故の発生当時に、事業者等がやむを得ない事由により、当該事故により負傷した者が規則第2条第3号に掲げる重傷者又は同条第7号に掲げる傷害を受けた者に該当することを知ることができなかった場合であって、当該事故があった日から30日を超えた日において新たにこれらに該当することを知った場合には、その時点において遅滞なく報告書を提出させること。車両故障事故重大事故報告のうち自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)上記2項についての報告すべき事項です。当該自動車の自動車検査証の有効期間当該自動車の使用開始後の総走行距離最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離当該部品を含む装置の整備及び改造の状況当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所タイヤのパンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯(ヒューズ切れを含む。)の場合は添付を要しない。必要に応じて、事業者等に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付が求められる。「自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの」とはイ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することができなかったものロ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの健康起因事故重大事故報告のうち運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し提出します。脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には速報。睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故においては、「運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの」に該当する事故として報告。「睡眠時無呼吸症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことがあり治っていないもの、又は「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」(平成27年8月国土交通省自動車局)に記載のSASの症状があるものをいう。死亡事故、重傷事故死亡事故及び重傷事故を引き起こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報されることとなっている。報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止を図るため相互に密接な情報交換を行うこととされています。重大事故を起こすと認可申請が出来ない認可申請の制限には、行政処分を受けていなくても申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。となっている。監査の対象事業用自動車の運転者(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。以下同じ。)が第一当事者(最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。以下同じ。)と推定される 死亡事故を引き起こした事業者。Gマーク関連事故の実績、有責の第一当事者となる事故がある場合は0 点、無い場合は20 点を加点有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません。メールマガジン「事業用自動車安全通信」国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、情報提供されています。各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信されています。国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」事業用自動車事故調査委員会事業用自動車事故調査委員会 報告書

-

貨物軽の登録後遵守事項軽貨物自動車運送事業者に対しても、関係法令において以下に示すような安全確保等. にかかる規定があります。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。

-

貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の比較項目貨物軽自動車運送事業一般貨物自動車運送事業事業開始届出制許可制運行管理運行管理者の選任義務なし義務あり事故の報告義務なし義務あり運行記録計による記録義務なし義務あり乗務等の記録義務なし義務あり適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導義務なし義務あり点呼義務あり従業員に対する指導及び監督義務あり運転者が遵守すべき事項酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり運転者の勤務時間等の遵守義務あり異常気象時における措置義務あり点検整備義務あり監査監査対象法改正の検討中です。フリーランス・事業者間取引適正化等法令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。同法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

-

趣旨我が国における働き⽅の多様化の進展に鑑み、個⼈が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明⽰を義務付ける等の措置を講ずる。対象者概要1.対象となる当事者・取引の定義(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相⼿⽅である事業者であって従業員を使⽤しないものをいう。(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個⼈及び特定受託事業者である法⼈の代表者をいう。(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成⼜は役務の提供を委託することをいう。(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使⽤するものをいう。※ 「従業員」には、短時間・短期間等の⼀時的に雇⽤される者は含まない。2.特定受託事業者に係る取引の適正化(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書⾯⼜は電磁的⽅法により明⽰しなければならないものとする。※従業員を使⽤していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を⾏うときについても同様とする。(2)特定受託事業者の給付を受領した⽇から60⽇以内の報酬⽀払期⽇を設定し、⽀払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から⽀払いを受ける期⽇から30⽇以内)(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の⾏為をしてはならないものとし、⑥・⑦の⾏為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を⾏うこと④ 通常相場に⽐べ著しく低い報酬の額を不当に定めること⑤ 正当な理由なく⾃⼰の指定する物の購⼊・役務の利⽤を強制すること⑥ ⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させること⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、⼜はやり直させること3.特定受託業務従事者の就業環境の整備(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表⽰等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。(2)特定受託事業者が育児介護等と両⽴して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を⾏えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント⾏為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除⽇等の30⽇前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。4.罰則規定違反した場合等の対応公正取引委員会、中⼩企業庁⻑官⼜は厚⽣労働⼤⾂は、特定業務委託事業者等に対し、違反⾏為について助⾔、指導、報告徴収・⽴⼊検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰⾦に処する。法⼈両罰規定あり。5.国が⾏う相談対応等の取組国が⾏う相談対応等の取組国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)リーフレット中小企業庁HP

-

トラック運送業者に対する監査による行政処分は、平成24年に関越自動車道で発生したツアーバスの重大事故により、平成25年より強化されています。悪質、重大な法令違反に対する行政処分が厳格化され、重要な法令違反に対しては、即時事業停止となり、あわせて、適正化実施機関による巡回指導についても速報制度が導入されています。また、行政処分による車両停止処分は最大5割、過労防止関連違反も厳しくなり、巡回指導のE評価事業者に対しても速報の対象、社会保険料の未納についても行政処分の対象となっています。このページでは、監査の詳細を解説しています。運輸局の監査・行政処分の流れ運輸局によるトラック運送事業者への監査は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に実施するほか、社会的影響が大きい事故又は違反が発生した場合には速やかに実施されます。特別監査引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査を特別監査とする。一般監査特別監査に該当しないものであって、監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を 確認する監査を一般監査とする。監査・処分の流れ監査が行われると以下の様な流れで処分等がされていきます。「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」行政処分は、違反事由によって取消処分、事業の停止処分、自動車等の使用停止処分、運行管理者証返納処分などが行なわれます。また、違反があっても必ず行政処分があるわけでは無く行政指導で終わる事もあります。その場合でも警告以上は国土交通省のHPで掲載があります。行政処分ネガティブ情報監査の端緒死亡事故(第1当)悪質違反酒気帯び・無免許・救護義務違反等関係機関からの通報労基通報最高速度違反駐停車違反その他法令違反の疑い適正化機関からの情報利用者等からの情報その他巡回指導拒否新規許可・事業規模拡大長期監査未実施フォローアップ街頭監査その他運行管理者資格者証の返納命令基準事後監査における確認事項運行管理の実施状況運行管理体制の整備状況点呼の実施状況労働時間に係る基準の遵守状況運転者の選任状況運転者の指導監督状況事故の記録・保存状況等事業計画の遵守状況運賃・料金の収受状況その他の財務状況損害賠償責任保険の加入状況点検整備の実施状況等前回実施された監査等において特に改善を指示した事項の改善状況等監査処分後、再度の確認監査が行われ違法項目があれば再処分になります。処分は再違反になると重たくなり、最終的に改善できなければ許可の取消し処分もあり得ます。相談する運輸局の監査と適正化実施機関の巡回指導の違い適正化実施機関が行う巡回指導を監査と思っている事業者もいますが大きく違っています。運輸局の監査適正化実施機関の巡回指導原則無通告1カ月前に通告※実際は2週間程度具体的な違反事項があった事業者や違法性の疑いのある事業者に対して、運輸支局の監査官が営業所に立ち入るなどして、輸送の安全確保に関する法令が遵守されているかを調査。巡回指導は、地方適正化実施機関がトラック運送事業者に対して行う法令遵守状況の確認と指導のこと。巡回指導では、帳票類を調査して輸送の安全確保に関する法令順守状況を確認し改善指導等を行う。法令違反があった場合は行政処分を行う。改善指導等を行う。巡回指導は、短時間での調査ですが、運輸局の監査は1日以上かけて行われるため、巡回指導でA評価であっても指摘・処分になる場合もあります。例えば、運転者台帳の記入すべき欄が空白であっただけでも是正です。また、場合によって監査は、1日で終わらず数日かけて行われます。適正化実施機関による巡回指導適正化実施機関とはトラック協会による、トラックにおける適正化事業は、平成2年物流2法の一つである貨物自動車運送事業法が施行されたところまで遡ります。同法に基づいて貨物自動車運送適正化実施機関が創設されました。平成5年には運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の三位一体の安全対策に力を入れています。貨物自動車運送事業法には以下のように規定されています。冒頭説明したように事業用自動車の重大事故により監査制度が改正され、適正化実施機関による巡回指導も悪質なトラック運送事業者対しては厳しい措置が行われます。巡回指導員とは研修を受けた適正化実施機関の指導員により巡回指導が行われます。この研修は全国適正化実施機関によりトラック事業者にアドバイスや経営・業務相談を行えるよう年2回実施されています。研修には初級研修、専門研修と指導実務に即したより実践的かつ専門的な知識を身につけています。巡回指導員は、430名程が地方適正化実施機関に配置され年間2万5千件を超える巡回指導を行っています。運送業の巡回指導運送業(一般貨物自動車運送事業)は適正化実施機関りよる巡回指導、運輸局による監査があります。その制度・概要を運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。巡回指導で指摘されたらダメなのか?巡回指導、法令遵守の健康診断です。この機会に指摘してもらうことで法改正の確認や法令遵守の適正運営をすることが出来ます。ただし、運行管理者がいないなど悪質な違反については速報制度があり監査の対象となります。巡回指導総合評価点ABCⅮE適否適の割合90%以上80%以上90%未満70%以上80%未満60%以上70%未満60%未満速やかに運輸支局へ通報点呼を全く行っていない①点呼の実施記録が全く保存されていない②点呼の実施記録に係る帳簿に記録が全くされていない運行管理者・整備管理者が全くいない①選任されている運行管理者が全くいない②選任されている整備管理者が全くいない定期点検を全く行っていない①定期点検記録簿が全く保存されていない②定期点検記録簿に記録が全くされていない総合評価がEで、特定違反項目に未改善がある、または改善報告がない巡回指導総合評価がEで改善報告に点呼実施不適切過労防止措置不適切運転者2名以上健康診断未受診いずれも未改善項目がある、またはいずれも改善報告がない定期的に運輸支局へ通報①総合評価がD・Eで3か月以内に適正化実施機関に対し改善報告が行われない営業所②総合評価が3回連続してⅮまたはEとなった営業所③巡回指導を拒否した営業所④社会保険未加入の営業所運輸支局との定期会議で相談①名義貸し、白トラ利用等悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反について疑いが認められる営業所②記録の改ざんが疑われる営業所等※疑いが高い場合は即相談巡回指導で指摘される原因点呼簿、日報、点呼記録簿、教育記録簿など備えるべき帳票が多すぎる。法律を知らなかったり理解していないなど事業者に知識が欠如している。法律より運ぶ事を優先してしまう事業者の法令遵守意識の欠如。運転手や管理者の人手不足。点検、健康診断、講師依頼などの実施にともなうコスト増。荷主の過度な要請や時間指定など自社のみでは対応出来ない案件。これらは、事業者側の意見でもありますが事業を営む以上は法令遵守しなければなりません。しかし、運送事業者で解決できない荷主側に原因がある場合もあります。トラック運送事業者が処分を受けた場合、荷主も規制する荷主勧告制度があります。地方適正化実施機関の苦情対応巡回指導以外にも地方適正化実施機関の役割の一つに苦情の対応があります。以下は、貨物自動車運送事業法の条文です。(苦情の解決)第三十九条の二 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。4 地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。相談する監査で行政処分を受けると出来なくなること「自動車運送事業監査規則」「自動車運送事業の監査方針」により監査が行われ、法に定められた事項に違反する場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」により行政処分が行われます。ここでは、トラック運送事業者に対する自動車運送事業の監査方針について解説します。事業の拡大を伴う事業計画変更の制限処分を受けることがなくなった日以降6カ月間(悪質な違反の場合は1年間)営業所や車庫の新設、増設(収容能力の拡大)増車行政処分を受けた営業所の車両を他の営業所や密接な関係のある法人等へ移動する事認可申請の制限には、行政処分を受けていなくても申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。となっている。行政処分の種類行政処分は軽微なものから順に以下のとおり。自動車その他の輸送施設の使用停止処分事業の全部又は一部の停止処分許可取消処分行政処分に至らないものは、軽微なものから順に、勧告、警告がある行政処分の用語初違反違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一の違反による行政処分等がない場合における違反。再違反違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一の違反による行政処分等を1度受けている場合の違反。ただし、過積載による運送の引受けに係る違反行為の場合は、当該過積載違反を行った日から過去3年以内に同一営業所において過積載違反を1度行っている場合の当該過積載違反をいう。累違反違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一違反による行政処分等を2度以上受けている場合の違反。ただし、過積載違反の場合は、当該過積載違反を行った日から過去3年以内に同一営業所において過積載違反を2度以上行っている場合の当該過積載違反をいう。行政処分日数違反行為ごとの日車数及び勧告又は警告の区分「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」貨物自動車運送事業法違反貨物自動車運送事業法の行政処分について解説しています。別表中に累違反の基準日車等の定めがない事項に係る累違反の基準日車等は、再違反の基準日車等が警告である事項にあっては警告、それ以外の事項にあっては再違反の2倍の日車数として扱われる。また、行政処分等について加重又は軽減する場合その他必要と認められる場合は、地方運輸局に置く貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会の議に付される。なお、行政処分等(許可の取消処分を除く。)を行う場合は、原則として事業者を運輸支局又は地方運輸局に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その状況について、行政処分等を行った日から原則3月以内に報告を行うよう措置が行われる。行政処分日数の加重加重することができるとされている場合違反行為若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる相当の理由が認められる場合の当該違反行為違反行為が救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型自動車等無資格運転、無車検運行その他悪質と認められる行為に係る違反行為違反事実又は違反に伴い引き起こした事故等が社会的影響のあるものである場合日車数等の加重を行う場合は、日車数についてはその2倍を上回らない日車数に、勧告については警告に、警告については10日車に加重。ただし、貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会の議を経た後、本省自動車局安全政策課及び貨物課に稟伺した場合は、この限りではない。としています。行政処分日数の軽減輸送の安全確保義務違反(初違反であり、基準日車等が10日車以下、勧告又は警告とされているものに限る。)について、違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合又は乗務員に対する輸送の安全に関する訓示及び関係法令の遵守に関する指導の実施状況、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所への認定の有無その他の事実関係から総合的に判断して、違反行為を行った事業者が運行管理及び車両管理を概ね適切に行っていたと認められる場合は、日車数等を軽減することができる。日車数の軽減を行う場合は、10日車については警告に、警告については勧告に軽減するものとする。処分日数の軽減はGマークを取得するメリットの一つです。その他複数の過積載違反がある場合の処分日車数の算出においては、これらの違反行為は一の違反行為として扱い、当該違反行為の日車数は、これらの違反行為の日車数の合計となります。貨物軽自動車運送事業者に係る違反行為の日車数等の決定も準用されます。行政処分による車両停止自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所等に所属する事業用自動車について、処分日車数に基づき6月以内の期間を定めて使用の停止を行う。車両の停止は、所属する事業用自動車の5割を超えないものとする。としています。けん引車の場合処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、合計して1両と算出して取り扱うこととした上で、けん引車を基準として処分車両数に算入するものとする。ただし、けん引車の数が被けん引車の数より多い場合における被けん引車の扱いについては、使用停止処分の対象とするけん引車の数にかかわらず、被けん引車の数の5割を限度とする。ナンバープレートは領地される(ナンバーを外し持参。運輸局で保管される)違反営業所に所属する事業用トラックの数 (5割まで)~10両11両~20両21両~30両31両~~10日車111111~30日車122231~60日車123361~80日車234581日車以上Y+(x-80)÷10 Y:処分車両数 30両以下61~80日車 31両以上8 x:処分日数例:120日車 8+(120-80)÷10=12両120÷12=10日車 12両が10日間の車両停止停止対象事業用自動車の指定停止対象事業用自動車の指定は、①、②、③の順に該当する車両を指定するものとする。違反事業者の違反営業所等の違反車両違反事業者の違反営業所等の違反車両と初度登録年月及び最大積載量が同等の車両違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、行政処分の実効性が確保できるものとして、地方運輸局に置く貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会で決定した車両停止となる車両は、事業者が指定できません。違反点数制度違反点数は処分日車数10日車までごとに1点です。違反点数は、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、当該営業所を管轄する地方運輸局において管理を行われる。違反点数の累計違反点数の累計期間は3年間です。行政処分を行った日(行政処分を行うべく決裁等を行った日。)から3年を経過する日をもって違反点数は消滅します。ただし、行政処分を受けた営業所が、次の①から④までのいずれにも該当する場合にあっては、当該行政処分を行った日から2年を経過する日をもって、違反点数は消滅します。行政処分を行った日以前の2年間において行政処分を受けていない、又は当該行政処分に係る違反行為を行った日においてGマーク認定されている。行政処分を行った日から2年間、行政処分を受けていない。行政処分を行った日から2年間、自動車事故報告規則に規定する事故(事業者の運転者又は特定自動運行保安員)が第一当事者と推定されるものに限る。)を引き起こしていない。行政処分を行った日から2年間、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、又は大型自動車等無資格運転がない。違反点数累計の短縮もGマーク取得のメリットですトラック運送事業者の事業停止処分該当すると事業停止処分になる項目1項目ごとに30日が加算されるただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合は合わせて30日。(運行管理者が選任されていなければ、当然に点呼も実施出来ない)乗務時間の基準に著しく違反した全運転者に対して点呼をまったく実施していない営業所に配置している全ての事業用自動車について、定期点検整備をまったく実施していない整備管理者を選任していない運行管理者をまったく選任していない名義を他人に使用させていた事業の貸渡しを行っていた監査の拒否、忌避、妨げ、陳述の拒否、虚偽の陳述のいずれかを行った累積違反点数による事業停止累積違反点数事業停止処分を行う場合処分対象営業所①一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合当該違反営業所等②一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合当該違反営業所等③違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合当該違反営業所等の所在する管轄区域内の全ての営業所事業停止日数処分日車数179日車以下180日車~269日車270日車~359日車360日車~499日車500日車以上①の営業所3日7日14日②の営業所3日7日14日③の営業所3日事業停止処分を行うことが、住民生活又は経済活動に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、必要最小限の事業用自動車に限り使用を認めることができる。との規定があります。処分日車に事業停止が付加される場合車両の停止処分に加え事業停止が付加される場合があります。14日間の事業停止①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者※が、酒酔い運転、酒気帯び運転又は薬物等使用運転を行った場合(※選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。)事業者又は当該違反営業所に選任された運行管理者(事業主等)が①の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合7日間の事業停止①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為を行った場合事業者等が①の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転又は酒気帯び運転を伴う重大事故等(自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故又は20人以上の軽傷者を生じた事故(当該運転者が第一当事者と推定されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合3日間の事業停止①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は最高速度違反行為(超過速度が30km/h以上(高速自動車国道及び自動車専用道路においては、40km/h以上)のものに限る。)を伴う重大事故等を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合事業者が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転又は酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合原則として、土曜日、日曜日、祝日、休日その他当該処分を受ける事業者が通常事業活動を行っていない日を含まないよう事業停止期間を設定する。とされています。道路交通法通知等とは道路交通法第22条の2第2項(第66条の2第2項準用含む)の規定に基づく協議(最高速度違反・過労運転に係る車両の使用者に対する指示)道路交通法第75条第3項(第75条の2第3項準用含む)の規定に基づく意見聴取(下命・容認)道路交通法第108条の34の規定に基づく通知運送業の道路交通法違反関係トラック運送業の行政処分関係で道路交通法違反に係る項目を解説しています。トラック運送事業者の許可の取消処分許可の取消し処分最も重い行政処分である許可の取消し処分についてです。事業停止処分関係事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、表①から③までのいずれかに該当することとなった場合事業停止処分を行う場合①一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合②一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合③違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合違反点数累計の上限到達違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合。ナンバープレート返納命令違反自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合。事業停止処分の再違反事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。命令に従わなかった場合次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合。事業計画に従い業務を行うべき命令安全管理規程の変更命令安全統括管理者の解任命令輸送の安全確保の命令公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令事業改善の命令道路運送法規定する運送に関する命令旅客運送行為道路運送法第の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。いわゆる白バス、白タク行為です。経営許可条件違反事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合。所在不明所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合。欠格事由欠格事由に該当するに至った場合。輸送の安全確保命令違反輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。確保命令通達に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。行政処分歴の扱い行政処分は、合併、相続、事業譲渡等があった場合も引き継がれていきます。事業者たる法人の合併又は相続があった場合、合併前の法人又は被相続人が受けた行政処分は、合併後の法人又は相続人が受けたものとして取り扱うものとする。事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡により、運送事業の全部又は一部の承継があった場合、分割前の法人又は譲渡人が受けた行政処分は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人(これらの者のうち、運送事業を廃止したものを除く。)が受けたものとして取り扱うものとする。相談する行政処分状況の年度別推移年度監査事業者数行政処分等件数許可取消事業停止車両の使用停止小計勧告・警告等合計H144,5444481,89281,8131,9444622,406H154,9184191,908100,5591,9317362,667H165,4335191,869115,5801,8938112,704H175,1392311,605102,8741,6387212,359H184,75210361,383106,6951,4294461,875H195,24657571,16394,2101,2773351,612H205,53141581,149102,6081,2484371,685H216,94845741,260102,9591,3799242,303H226,36927641,375106,7101,4662231,689H237,03526971,440119,3351,5632071,770H247,10766521,327106,0501,4451481,593H257,50712461,30382,5191,3611781,539H267,1482961,49967,4381,5345062,040H277,01621101,49362,7821,5244321,956H286,03641211,22252,1011,2842721,556H296,32927401,32064,6601,3873021,689H305,00344361,03350,1051,1132481,361R15,149112686959,6799061491,055R23,67752859839,067631138769R34,028342759337,214654155809R43,870342252333,889579134713国土交通省 自動車総合安全情報より集計

-

運送業経営には、様々な遵守事項があります。ここでは、貨物自動車運送事業法違反に対し事業者に科せられる行政処分の日車数等を解説しています。なお、違反行為に対する日数は、初違反・再違反です。貨物自動車運送事業法違反による車両停止日数自動車運送事業監査規則、自動車運送事業の監査方針により監査が行われ、法に定められた事項に違反する場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」により行政処分が行われます。まず、一般貨物自動車運送事業の経営許可を受けた際の『許可の基準』を思い出して下さい。下記の表のとおり、法6条の規定を満たしたから経営許可が下りています。許可の基準①事業計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全その他輸送の安全が適切なもの②事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するもの③事業をを自ら的確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものそして、事業者は許可を受けた事業計画を遵守しなければいけません。また、国土交通大臣は、事業計画を遵守していない場合には、遵守するよう命ずることになります。このように、法令違反による行政処分について以下をご確認下さい。法第8条 事業計画違反上記のとおり、事業者は許可を受けた事業計画に従い事業を行わなければいけません。①事業計画に定めるところに従う義務違反 (9条の日数を適用)②事業計画に従うべき命令違反 60日車・許可取消し法第9条 事業計画変更違反許可を受けた事業計画を変更する場合には、事業計画変更認可、事前・事後届出など行政手続きが必要です。経営許可申請書と相違があってはいけません。事業計画認可違反施行規則第2条1項①営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反 ・営業所を区域外に設置 20日車・40日車・その他 10日車・20日車③各営業所に配置する事業用自動車の種別違反 10日車・20日車 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反 10日車・20日車④自動車車庫の位置及び収容能力違反・営業所との距離 20日車・40日車・収容能力不足 20日車・40日車・その他 10日車・20日車⑤乗務員等の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反・営業所・車庫との距離 10日車・20日車・収容能力不足 10日車・20日車・その他 警告・10日車⑥特別積合せ貨物運送を行うか否かの違反 10日車・20日車⑦貨物自動車利用運送を行うか否かの違反 10日車・20日車施行規則第2条2項 特別積合せ①特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の位置の違反 20日車・40日車②特別積合せ事業者の営業所、荷扱所の積卸施設違反・取扱能力不足 10日車・20日車・その他 警告・10日車④運行系統の違反 10日車・20日車⑤運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数 10日車・20日車施行規則第2条3項 利用運送貨物自動車利用運送に係る営業所の位置違反 10日車・20日車事業計画変更事前届出違反(増減車の届出)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反 警告・10日車特別積合せ各営業所に配置する運行車の数違反 警告・10日車事業計画変更の事後届出違反①主たる事務所の名称及び位置の変更違反 警告・10日車②営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送及び区域内のみ)の変更違反 10日車・20日車③業務の範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更違反 警告・10日車法第10条 運送約款運送約款も変更するときはあらかじめ認可が必要です。運送約款認可違反 20日車・40日車法第11条 運賃及び料金等の掲示運賃料金、運送約款は、事務所その他の営業所に掲示事務があります。運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、運送約款等の無掲示 警告・10日車法第16条 安全管理規定等この規定は200両以上の事業者が対象です。①安全管理規程の必要事項設定違反・未設定 20日車・40日車・届出に係るもの 警告・10日車②安全管理規定の必要事項設定義務違反(規程の内容不適切) 10日車・20日車③安全管理規程の変更命令違反 60日車・許可取消し④安全統括管理者の選任違反 20日車・40日車⑤安全統括管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出・選任(解任)の未提出に係るもの 警告・10日車・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車⑥安全統括管理者の意見に対する尊重義務違反 10日車・20日車⑦安全統括管理者の解任命令違反 60日車・許可取消し法第17条 輸送の安全輸送の安全は事業者の義務です。輸送の安全は事業法及び安全規則に規定されています。輸送安全規則第3条 過労運転の防止措置義務違反 ①必要な員数の運転者の確保違反 警告・10日車 必要な員数の特定自動運行保安員の確保違反 警告・10日車②休憩・睡眠施設の整備違反 30日車・60日車 休憩・睡眠施設の管理、保守違反 警告・10日車改善基準告示はこちら 2024年からの改正改善基準告知はこちら③乗務時間等告示違反・設定不適切 警告・10日車・未設定 10日車・20日車④乗務時間等告示の遵守違反・各事項の未遵守計5件以下 警告・10日車・各事項の未遵守計6件以上15件以下 10日車・20日車・各事項の未遵守計16件以上 20日車・40日車1か月の拘束時間及び休日時間の限度違反は更に別立てで加算・各事項の未遵守計1件 10日車・20日車・各事項の未遵守計2件以上 20日車・40日車⑤乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)10日車・20日車⑥酒酔い・酒気帯び運行の業務 100日車・200日車⑦疾病疲労等のおそれのある運行の業務・未受診者1名 警告・10日車・未受診者2名 20日車・40日車・未受診者3名以上 40日車・80日車⑧未受診者による健康起因事故が発生したもの 40日車・80日車⑨疾病・疲労等運行の業務 80日車・160日車⑩薬物使用運行の業務 100日車・200日車⑪交替運転者の配置違反・未配置5件以下 10日車・20日車・未配置6件以上 20日車・40日車⑫特別積合せ 100km超運行系統の運行の業務基準の設定違反 ・設定事項不足 勧告・警告 ・一部運行系統未設定 警告・10日車 ・全運行系統未設定 10日車・20日車 運行の業務基準遵守の指導及び監督違反 ・一部不適切 警告・10日車 ・大部分不適切 10日車・20日車その他、公安委員会からの道路交通法通知等(通知、意見聴取、協議)による事業停止処分もあります。輸送安全規則第3条の2 特定自動運行保安員の業務等①特定自動運行保安員の乗務等義務違反②特定自動運行貨物運送のための体制の整備違反輸送安全規則第3条の3 点検整備事業用自動車に関して輸送安全規則並びに道路運送車両法の規定です。点検整備違反整備不良車両等①整備不良のもの 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数②不正改造のもの 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数③特別措置法不適合車両を使用 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数④ホイールボルトの折損等に起因する車輪脱落事故が発生したもの 20日車・40日車日常点検日常点検の未実施(1台の車両の1月の未実施回数)・未実施回数6回未満 警告・3日車×違反車両数・未実施回数6回以上15回未満 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数・未実施回数15回以上 5日車×違反車両数・10日車×違反車両整備管理者①整備管理者の選任違反整備管理者選任なし 事業停止処分②整備管理者に対する権限付与義務違反 10日車・20日車③整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出・選任(変更)の未届に係るもの 警告・10日車・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車定期点検整備等の未実施①定期点検未実施(1台の車両の1年の未実施回数)・未実施1回 警告・5日車×違反車両数・未実施2回 5日車×違反車両数・10日車×違反車両数・未実施3回以上 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数②12月点検整備の未実施 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数③全ての車両について定期点検整備が全て未実施 事業停止処分点検整備記録簿等の記載違反等①未記載(1台の1年間の定期点検等を対象とし、1回につき1枚の記録簿)・未記載3枚以下 警告・3日車×違反車両数・未記載4枚 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数②記載不適切 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車④記録の保存(1台の1年間の定期点検等を対象とし、1回につき1枚の記録簿)・保存なし3枚以下 警告・3日車×違反車両数・保存なし4枚以上 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数輸送安全規則第3条の4 点検等のための施設点検等のための施設の不備 警告・10日車輸送安全規則第3条の5 整備管理者の研修整備管理者の研修受講義務違反 10日車・20日車法第17条第3項 過積載運送の引受け・指示等①過積載による運送の引受け・過積載の程度が5割未満のもの 10日車×違反車両数・20×違反車両数・過積載の程度が5割以上10割未満のもの 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数・過積載の程度が10割以上のもの 30日車×違反車両数・60日車×違反車両数②過積載による運送を前提とした運行計画の作成 10日車・20日車③過積載による運送の指示 20日車・40日車安全規則第4条 過積載の防止過積載運送防止の指導及び監督の怠慢 10日車・20日車法第17条4項 その他輸送の安全を確保するための遵守事項違反安全規則第5条 貨物の積載方法①貨物の積載方法違反 警告・10日車②コンテナの落下防止措置未実施 20日車・40日車安全規則第5条の2 通行の禁止又は制限等違反の防止限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢 10日車・20日車安全規則第6条 自動車車庫の位置自動車車庫の位置違反 10日車・20日車安全規則第7条 点呼点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して)①未実施・未実施19件以下 警告・10日車・未実施20件以上49件以下 10日車・20日車・未実施50件以上 20日車・40日車②アルコール検知器備え義務違反 検知器の備えなし 60日車・120日車 アルコール検知器の常時有効保持義務違反 20日車・40日車点呼の記録違反①記録・一部記録なし 警告・10日車・全て記録なし 30日車・60日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車④記録の保存・一部保存なし 警告・10日車・全て保存なし 30日車・60日車安全規則第8条 業務の記録業務の記録違反①記録(30業務に対して)・記録なし5件以下 警告・10日車・記録なし6件以上(全て記録なしを除く。) 10日車・20日車・ 全て記録なし 30日車・60日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車④記録の保存・一部保存なし 警告・10日車・全て保存なし 30日車・60日車安全規則第9条 運行記録計による記録運行記録計による記録違反①記録(運行記録計による記録が必要な30業務に対して)・記録なし5件以下 警告・10日車・記録なし6件以上(全て記録なしを除く。)10日車・20日車・全て記録なし 30日車・60日車②記録の改ざん・不実記録 60日車・120日車③記録の保存・一部保存なし 警告・10日車・全て保存なし 30日車・60日車安全規則第9条の2 事故の記録①事故の記録の違反・記録なし2件以下 警告・10日車・記録なし3件以上 10日車・20日車②記録事項の不備 警告・10日車③記録の保存義務違反 警告・10日車安全規則第9条の3 運行指示書による指示等①作成、指示又は携行の義務違反(運行指示書の作成等が必要な30運行に対して)・5件以下 警告・10日車・6件以上15件以下 10日車・20日車・16件以上 20日車・40日車②記載事項等の不備 警告・10日車③運行指示書及び写しの保存義務違反 20日車・40日車安全規則第9条の5 運転者等台帳①作成・5名以下作成なし(全て作成なしを除く。) 警告・10日車・6名以上作成なし(全て作成なしを除く。) 10日車・20日車・全て作成なし 20日車・40日車②記載事項等の不備 警告・10日車③運転者等台帳の保存義務違反 警告・10日車安全規則第10条 従業員に対する指導及び監督① 事業用自動車を運転する場合の心構え② 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項③ 事業用自動車の構造上の特性④ 貨物の正しい積載方法⑤ 過積載の危険性⑥ 危険物を運搬する場合に留意すべき事項⑦ 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況⑧ 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法⑨ 運転者の運転適性に応じた安全運転⑩ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法健康管理の重要性安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法※初任運転者については、初めて事業用トラックに乗務する前(やむを得ない事情がある場合は乗務を開始した後1か月以内)に実施する。座学及び実車を用いた指導を15時間以上(積載方法、日常点検および車高等のトラックの構造上の特性に関しては実車を用いて指導)トラックを運転させての安全運転指導は20時間以上(実際に初任運転者にトラックを運転させ、添乗等により安全運転の方法を指導)。外部の専門的機関を活用する場合は、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により指導することができる。指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反① ②、③以外の違反・一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) 警告・10日車・大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) 10日車・20日車②最高速度違反行為があったものに限る。(下命容認除く) 警告・10日車③駐停車違反等(通知等があったものに限る) 警告・10日車運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存①記録・一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告・10日車・全て記録なし又は記録の全て保存なし 40日車・80日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反①特別な指導の実施状況・一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) 警告・10日車・大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) 10日車・20日車②運転適性診断の受診状況・受診なし1名 警告・10日車・受診なし2名以上 10日車・20日車特定自動運行保安員特定自動運行保安員に対する指導監督義務違反 警告・10日車特定自動運行保安員に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存①記録・一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告・10日車・全て記録なし又は記録の全部保存なし 40日車・80日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車非常信号用具等の取扱指導違反 警告・10日車「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第5項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置」による全従業員に対する指導及び監督違反 警告・10日車輸送安全規則11条 異常気象時等における措置異常気象時等における措置違反 警告・10日車輸送安全規則12条 安全の確保のための服務規律安全の確保のための服務規律制定義務違反(特別積合せ) 警告・10日車輸送安全規則21条 運行管理規程運行管理規程の制定違反・不適切 警告・10日車・未制定 20日車・40日車輸送安全規則22条 運行管理者の指導及び監督運行管理者に対する指導及び監督違反(指導監督不適切) 10日車・20日車輸送安全規則23条 運行管理者の講習①死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習(特別講習)受講義務違反 20日車・40日車②運行管理者の講習受講義務違反 10日車・20日車法第18条 運行管理者の選任違反安全規則第18条 運行管理者等の選任①運行管理者の選任違反・管理者数の不足 20日車・40日車・運行管理者選任なし 事業停止処分②統括運行管理者の選任違反 20日車・40にっや③補助者の要件違反 警告・10日車④運行管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出・選任(解任)の未届出に係るもの 警告・10日車・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車法第22条 運行管理者に対する権限付与義務違反①運行管理者に対する権限付与義務違反 10日車・20日車②運行管理者の助言に対する尊重義務違反 警告・10日車法第22条の2 輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止違反 実運送を行った事業者の基準日車等法第23条 輸送の安全確保の命令違反輸送の安全確保の命令違反 60日車・許可取消し法第24条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反・未届出 10日車・20日車・虚偽届出 60日車・120日車法第24条の3 輸送の安全にかかわる情報の公表違反輸送の安全にかかわる情報の公表違反 警告・10日車法24条の4 事業の適確な遂行に係る遵守義務違反①車庫の規模の確保義務違反 10日車・20日車②社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入・未加入者1名 警告 10日車・20日車・ 未加入者2名 20日車・40日車・未加入者3名以上 40日車・80日車③社会保険等の保険料未納 20日車・40日車損害賠償の支払能力確保義務違反 20日車・40日車法第25条 公衆の利便の阻害行為等違反不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害 10日車・20日車事業の健全な発達を阻害する競争①営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用 40日車×違反車両数・80日車×違反車両数②最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い・一部の運転者への支払い 10日車・20日車・全ての運転者への支払い 20日車・40日車③その他(別に定められるものを除く。) 警告・10日車④特定荷主に対する不当な差別的取扱い 警告・10日車⑤公衆の利便の阻害行為等の停止命令違反事業 60日車・許可取消し法第26条 事業改善の命令違反事業改善命令違反 60日車・許可取消し法第27条 名義の利用等の禁止違反①名義貸し 事業停止処分②事業の貸渡し等 事業停止処分法第29条 無許可の業務の管理の受委託無許可の業務の管理の受委託 60日車・120日車法第30条 事業の譲渡し及び譲受け等違反事業の無認可譲渡・譲受、法人の無認可合併分割 20日車・40日車法第31条、第32条 事業の無届出休止・廃止事業の無届休止・廃止①所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められるもの 許可の取消し処分 ②その他 10日車・20日車法第33条 許可の取消し等①自動車等の使用停止又は事業停止命令違反 許可の取消し処分②自動車検査証返納又は登録番号標領置命令違反 許可の取消し処分③返付自動車登録番号標の封印取付け義務違反 10日車・20日車法第59条 許可条件違反①運輸開始期限違反 警告・10日車②社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入・未加入者1名 警告 10日車・20日車・ 未加入者2名 20日車・40日車・ 未加入者3名以上 40日車・80日車③その他の条件違反 20日車・40日車法第60条 報告の徴収及び立入検査報告義務違反・未報告 警告 10日車・20日車・虚偽の報告 60日車・120日車検査拒否、虚偽の陳述等 事業停止処分①運輸開始の未届出 勧告・警告②事業の譲渡し、譲受け、法人の合併終了の未届出 勧告・警告③休止事業の再開未届出 勧告・警告④法第8条第2項、第23条、第25条第4項、第26条の各命令を実施した旨の未届出 勧告・警告⑤事業者の氏名、名称、住所の変更の未届出 勧告・警告⑥事業者たる法人の役員、社員の変更の未届出 勧告・警告道路運送法違反①有償旅客運送の禁止・道路運送法第4条違反 (反復、計画的なものと認められるもの) 60日車×違反車両数・許可取消し・道路運送法第83条違反 (臨時、偶発的なものと認められるもの)40日車×違反車両数・80日車×違反車両数②運送命令の違反 60日車・許可取消し③自動車に関する表示義務違反 警告・10日車

-

違反行為の下命 ・容認の禁止道路交通法第75条事業者は、従業員に対し違反となる行為を命令したり、違反となる行為を容認してはいけません。自動車の使用者(自動車の運行を直接管理する地位にある者を含めて、以下「使用者等」といいます)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、下記の7項目のいずれの行為も命じてはなりません。または、自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはなりません。無免許運転最高速度違反運転酒気帯び運転 酒酔い運転過労運転等大型自動車等の無資格運転過積載自動車の運転自動車の放置行為自動車の使用者等が上記の違反に該当した場合、その者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、自動車の使用者に対し、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて、違反に係る自動車を運転させてはならない旨を命ずることができます。公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。(自動車の使用者の義務等)第75条 自動車(重被牽けん引車を含む。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。自動車の使用者に対する指示違反行為第22条第1項の規定最高速度違反第65条第1項の規定酒気帯び運転第66条の規定過労運転第85条第5項の規定大型免許の無資格第57条第1項の規定過積載自動車の運転自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為駐停車禁止、駐車禁止、放置駐車第75条の2 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。自動車の使用者に対する指示違反行為第22条の2第1項の規定による指示最高速度違反行為第58条の4の規定による指示過積載をして自動車を運転する行為第66条の2第1項の規定による指示過労運転例えば運転者の飲酒運転の場合飲酒運転初違反 100日車再違反 200日車事業者が下命・容認14日間の事業停止飲酒運転による重大事故かつ事業者が飲酒運転係る指導監督義務違反7日間の事業停止事業者の指導・監督義務違反3日間の事業停止道路交通法123条 両罰規定道路交通法では、違反者本人だけでなく事業者に対しても罰則を科す両罰規定があります。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条第3項、第117条の2第2項、第117条の2の2第2項、第117条の4第2項、第117条の5第2項、第118条第2項、第119条第2項、第119条の2から第119条の2の3まで、第119条の2の4第2項、第119条の3第2項、第120条第2項又は第121条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。主な両罰規定の対象過積載積載方法制限超過制限外許可条件違反整備不良運行記録計不備違反行為の下命容認道路交通法の罰則の他、貨物自動車運送事業法の処分があります。民法715条 使用者責任事故を起こした場合、事業者にも使用者責任が生じます。第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。最高速度違反・過労運転の協議最高速度違反及び過労運転があった場合、最高速度違反を防止するための必要な運行の管理を行っていなかった場合は、公安委員会と運輸局の協議の対象となります。(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。公安委員会(警察)からの通報警察から運輸行政に対し通報する制度として108条通報があります。1 通知の目的法第108条の34の規定は、法第74条及び第75条に規定する車両等の使用者の義務と対応するものであって、使用者の雇用する運転者に対する監督、指導義務を合理的に履行させ、道路交通に関する責任の自覚を促すとともに、車両の使用者の事業を監督する行政庁に対して、行政指導等の資料として通知することを目的とする。2 使用者及び監督行政庁に対する通知を必要とする事案の範囲車両の使用者の業務に関してなされたと認められる交通関係法令違反等のうち、次のいずれかに該当する場合とする。(1) 救護義務違反(法第117条の違反行為をいう。)(2) 酒酔い運転(法第117条の2第1号の違反行為をいう。)(3) 麻薬等運転(法第117条の2第3号の違反行為をいう。)(4) 妨害運転(法第117条の2第6号及び第117条の2の2第11号の違反行為をいう。)(5) 無免許運転(法第117条の2の2第2号の違反行為をいう。)(6) 酒気帯び運転(法第117条の2の2第3号の違反行為をいう。)(7) 過労運転等(法第117条の2の2第7号の違反行為をいう。)(8) 大型自動車等無資格運転(法第118条第1項第7号の違反行為をいう。)(9) 速度超過(法第118条第1項第1号又は第2項の違反行為のうち、法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に限る。)(10) 積載物重量制限超過(法第118条第1項第2号の違反行為のうち、車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為に限る。)(11) (1)から(10)までに掲げる法違反以外のもので、死亡事故(事業用自動車の運転者が第一当事者であるものに限る。)に係るもの(12) 無車検運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第58条第1項の規定に違反する行為をいう。)(13) 無保険運行(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に違反する行為をいう。)3 通知は誰にされる通知を必要とする事案を認知した警察署長及び高速道路交通警察隊長は、次に掲げる区分により、使用者及び監督行政庁に対して通知するものとする。(1) 車両の使用者に対する通知ア 当該事案の車両の使用者に対し道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第38条の5の規定による通知書により通知するものとする。イ 当該事案の車両の使用者が、他署管内の者である場合には、当該使用者の事業所の所在地を管轄する警察署長に対し、道路交通法令違反通報書により、使用者に通知した旨を通報するものとする。(2) 監督行政庁に対する通知車両の使用者が、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局の長に対し、総理府令第38条の5の規定による通知書により通知するものとする。【道路交通法違反通知書】運転者への指導監督違反「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指導監督告示」という。)による運転者に対する指導及び監督違反最高速度違反行為都道府県公安委員会から最高速度違反に係る協議又は意見聴取があった場合その違反の事実があった日から過去3年以内に、最高速度違反行為を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行う。協議及び意見聴取がなく、通知のみがあった場合過去1年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が3件に達した場合に文書による警告を行う。大幅な最高速度違反行為一般道30㎞/h以上・高速自動車国道及び自動車専用道路40km/h以上の速度違反について、道路交通法通知等の件数が3件に達した場合にあっては、再違反の基準を適用するものとする。車両停止最高速度違反行為を理由とした行政処分等を行った日から起算して3年以内に、通知等により最高速度違反行為が確認され、次のいずれかの基準に達した場合には、本処分量定により、先の行政処分等に当たり適用した回数の次の回数の基準日車数を適用して処分する。ただし、この場合、大型車両(最大積載量5トン以上又は車両総重量8トン以上のものをいう。)にあっては、1つの最高速度違反行為を1.5件として計算する。最高速度違反行為の件数の総和が、過去1年以内において、10件に達した場合大幅な最高速度違反行為の件数の総和が、過去1年以内において5件に達した場合初回2回目3回目4回目警告10日車20日車40日車駐停車違反、放置駐車違反、その他の道路交通法の違反行為都道府県公安委員会から駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為に係る意見聴取があった場合その違反の事実があった日から過去1年以内において、次の②による同法違反を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行うものとする。意見聴取がなく、通知のみの場合過去1年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が3件(「駐停車違反」、「放置駐車違反行為」「その他」の区分ごと。)に達した場合に文書による警告を行う。車両停止駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為を理由とした文書による警告又は行政処分を行った日の翌日から起算して1年以内に、同一営業所に係る同違反行為件数の総和が、10件(「駐停車違反」、「放置駐車違反」、「その他」の区分ごと。)に達した場合には、本処分量定による2回目以上の基準を適用するものとする初回2回目以降警告10日車放置駐車違反について道路交通法の車両の使用制限処分があった場合、この基準の適用に当たっては、当該車両使用制限処分を法の自動車等の使用停止処分とみなす。上記違反行為は、局長通達2(3)の「最高速度違反行為(下命又は容認に係るものは除く。)その他の別に定める違反行為」として、別途個別に処分となる。使用者の義務車両等の使用者は、その者の業務に関し車両等を運転させる場合、車両等の運転者およびその運行を直接管理する地位にある者に、道路交通法やこれに基づく命令に規定する安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければなりません。また、車両の使用者は、運転者に、車両を運転するにあたって車両の速度、駐車、積載ならびに運転者の心身の状態に関して道交法やこれに基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければなりません。それ以外にも、車両の使用者は、車両の適正な駐車場所の確保等、必要な措置を講じなければなりません。過積載車両に係る指示乗車又は積載の制限等(57条)車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。過積載運行によって、警察官から応急措置を命じられた場合等において、公安委員会は、その車両の使用者の過積載防止対策が不十分と認める場合、使用者に対して、過積載防止のために必要な措置をとることを指示すること があります。警察官による措置(第58条2、3)1. (警察官は)、過積載の疑いのある車両の運転者に対し、①車両の停止②自動車検査証等の車類の提示要求③車両の積載物重量の測定をすることができる。2. 警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、車両に係る積載が過積載とならないようにするため、必要な応急の措置をとることを命ずることができる。※応急の措置とは…積載物の積み替え、下ろす、車両変更等。無理な場合は通行指示書の発行公安委員会による指示(第58条の4)警察官により、運転者に対して過積載に対する応急措置の命令がされた場合において、車両の(使用者)が、過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、車両の使用の本拠の位置を管轄する(公安委員会)は、車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。指示が発せられて1年以内に過積載運転の違反を繰り返すと公安委員会から自動車の使用制限命令を受けます。※公安委員会による使用者に対する指示は、過積載のほかに、過労運転、速度違反に対しても行われる。なお、過積載について事業者の下命・容認があった場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。過積載の行政処分過積載による運送の引受け初回違反再違反累積違反5割未満10日車×違反車両数20日車×違反車両数40日車×違反車両数5割以上10割未満20日車×違反車両数40日車×違反車両数80日車×違反車両数10割以上30日車×違反車両数60日車×違反車両数120日車×違反車両数運送の引受け以外初回違反再違反累違反過積載を前提とした運行計画の作成10日車20日車40日車過積載による運送の指示20日車40日車80日車過積載運送防止の指導・監督怠慢10日車20日車40日車警察署長による措置(第58条の5)使用者以外のもの荷主等が禁止されていること。(1)運転者に対し、過積載車両の運転を要求すること。(2)運転者に対し、過積載になることがわかっていながら荷物を引き渡すこと。(第58条の5第2項)警察署長は、荷主が反復して運転者に上記(1)又は(2)の違反する行為を行うおそれがあると認めるときは、その(荷主に対し)、上記2つの違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。(罰則 第2項については第108条第1項第3号、第123条)なお、トラック事業者が処分を受けた場合、荷主に対して責任を追及する荷主勧告制度があります。整備不良車両の運転の禁止車両等の使用者、車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は、その装置が道路運送車両法の保安基準等に適合しないため、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(=整備不良車両)を運転させたり、または運転してはなりません。警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させたうえで、その車両の運転者に対し、自動車検査 証その他政令で定める書類の提示を求 めるとともに、車両の装置について検査をすることができます。この場合、警察官は、その車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、または他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じることができます。

-

労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度制度の目的労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報し、これに基づき、それぞれが調査等の上、所要の措置を講じ、自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図る。1 労働基準監督機関から地方運輸機関への通報臨検の結果、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規程に重大な違反の疑いがあると認められた事案⑴ 改善基準告示違反⑵ 最低賃金法違反⑶ 労働安全衛生法(健康診断)違反等2 地方運輸機関から労働基準監督機関への通報監査の結果、自動車運送事業者について労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案労働基準監督署の臨検労働基準監督署の臨検第101条労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。第102条労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。運行の実態の確認改善基準告知違反がないか確認、1日拘束時間、月拘束時間の確認連続運転時間も超えていないか。労働条件の確認労働条件と就業規則が一致しているか。労働条件通知書交付状況や各種届出との整合性、残業代の支払いが適正か。管理監督者の範囲は適正か年休の取得状況や5日間の強制付与状況。健康管理や安全衛生管理体制の確認定期健康診断の実施状況や、長時間労働者への面接指導安全衛生委員会の開催状況や、産業医・衛生管理者などの選任状況事業場内の安全衛生管理※衛生管理者が必要な場合は第一種衛生管理者です。違反状況によって、是正勧告書、指導票の交付、使用停止等命令書による処分が下されます。留意する事項自動車運転者の乗務時間について、アナタコ、デジタコ以外の点検整備、洗車、点呼などの時間の把握が十分に出来ているか。運転者以外の職員の把握は十分か。点呼の順番は、日常点検が先です労働時間の把握労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けており、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。使用者が講ずべき措置に関するガイドライン※貨物自動車運送事業法の点呼記録簿、運転日報は1年間保存ですが労働時間の記録は2年間の保存です。賃金台帳使用者は、労働基準法第108 条及び同法施行規則第 54 条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない。賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、 30 万円以下の罰金に処される 。使用者が備え置かなければならない法定帳簿労働者名簿賃金台帳出勤簿年次有給休暇管理台帳①の労働者名簿と運転者台帳を兼ねている場合も保管年数の違いにも注意。保存期間令和2年4月1日より、保存期間は5年とし、当分の間は3年となっています。社会保険関係未加入行政処分健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入の場合の運輸局の行政処分です。社会保険の加入は貨物自動車運送事業法24条の4で規定されています。事業の適確な遂行 (法第24条の4)2 健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う(保険料等)の納付その他の事業の適正な運営に関する事項施行規則14条第2号 保険料等を納付していること。「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険。「社会保険等に未加入」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険のいずれかの未加入をいう。「社会保険等の保険料未納」とは、納付先機関へ保険料が全く支払われていないことをいう。社会保険未加入行政処分未加入者数初違反再違反1名警告10日車2名20日車40日車3名以上40日車80日車社会保険料の未納付20日車40日車乗務時間等告示違反行政処分現行の改善基準告知違反は労働基準法上の罰則はありません。また、現行法ではトラック運転者については労働時間の適用除外業務のため直接的な罰則もありません。2024年4月からは、労働時間の上限規制が始まりトラック運送事業者への罰則が適用になります。なお、労働安全衛生法では長時間労働者への面接指導、安全配慮義務があり事業者の義務になります。乗務時間等告示違反「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間等告示」という。)違反初違反再違反設定不適切警告10日車未設定10日車20日車乗務時間等告示の遵守違反各事項の未遵守初違反再違反5件以下警告10日車6件以上15件以下10日車20日車16件以上20日車40日車1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記の件数として計上し基準日車等を算出するとともに、さらに別立てで次のとおり基準日車を算出し、上記の基準日車等に合算する。各事項の未遵守初違反再違反1件10日車20日車2件以上20日車40日車乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)初違反再違反一運行の勤務時間10日車20日車疾病、疲労等のおそれのある運行の業務違反行政処分安全衛生法罰則120条1項50万円以下の罰金疾病、疲労等のおそれのある運行の業務疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させることをいう。貨物自動車運送事業法(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)第25条第2項一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。1.健康診断未受診未受診者数初違反再違反1名警告10日車2名20日車40日車3名以上40日車80日車2.健康起因事故等初違反再違反未受診者による健康起因事故が発生したもの40日車80日車疾病・疲労等運行の業務80日車160日車薬物等使用運行の業務100日車200日車健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く。)が生じた重大事故等をいう。事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに運行の業務に従事させていた場合、又は、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに運行の業務に従事させていた場合のいずれかに該当した場合に適用。なお、2を適用した運転者は、1の調査対象から除く。最低賃金より低い賃金の行政処分最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。したがって、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50 万円以下の罰金)が定められています。トラック運転者の賃金制度が、オール歩合給の場合であっても、固定給と歩合給とが併給される場合であっても、給与額を1時間当たりに換算した金額が、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金額未満となったときは、最低賃金法違反となります(地域別最低賃金は毎年見直されますのでご注意ください。)。貨物自動車運送事業法(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)第25条第2項一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い初違反再違反一部の運手者への支払10日車20日車全ての運手者への支払20日車40日車

-